LA MUJER (FONDISTA) EN LA COCINA

En el último post, “El campeón y el gilipollas”, cometí un error de bulto al dar por buena esta afirmación: “y es que aquellos años 70 (…) ya formaban parte del Atletismo contemporáneo”. A la frase, que tan satisfecho me había dejado al escribirla, le faltaba aclarar que el Atletismo desarrollado y contemporáneo al que me refería era el masculino. El Atletismo FEMENINO tampoco estaba mal; en algunas disciplinas ya nos había regalado registros estupendos y grandes nombres para la historia, como Fanny Blankers-Koen, Iolanda Balas o Wilma Rudolph, por citar algunos. Pero las pruebas de fondo, incluso las de medio fondo, estaban en mantillas. No tengo intención de hacer una tesis pero daré algunos datos.

A finales de los años 60 el récord mundial de 1500 era de 4’10”7, conseguido por Jeroslava Jehlickova en 1969 en los primeros Campeonatos de Europa que aceptaron la distancia. En 1970 también llegaron a los Juegos de la Commonwealth y en 1972, en Múnich, por fin fue una prueba olímpica. Es decir, que hasta México’68 la carrera más larga que disputaban las mujeres eran los 800 metros (y los 400 ‘debutaron’ en Tokio’64). Unas semanas antes de los Juegos de Múnich, la futura vencedora, Lyudmila Bragina, restó casi tres segundos al RM y lo dejó en 4’06”9. En los Juegos mejoró la plusmarca en la eliminatoria, en la semifinal y en la final, para dejarlo en 4’01”04. Ocho segundos de mejora en un par de meses, la puerta del Atletismo femenino empezaba a estar abierta y bien abierta.

Yo llegué al Atletismo bastante más tarde, pero lo analizo ahora y me pregunto cómo vivirían los aficionados aquellas progresiones portentosas. Y no sólo por los récords sino por el cúmulo de marcas que encabezaban los listados anuales, muchas de las cuales nos siguen resultando apabullantes hoy en día. Debió ser un continuo frotar de ojos. Y si una prueba tan “normal” como los 1500 estuvo marginada hasta los años 70, ¿cómo llegaron las mujeres al maratón? Pues casi, y sin casi, desde la clandestinidad.

Figuran varios nombres entre las precursoras de las precursoras. Al parecer, en 1918 la francesa Marie-Louise Ledru terminó un maratón en aproximadamente cuatro horas, aunque la primera referencia reconocida corresponde a Violet Piercy con una marca de 3h 40’22” hecha en solitario en 1926. Este registro llega hasta los años 60, y es mejorado por Merry Lepper en 1963 y por Dale Craig en 1964 (3h 27’45”). Pero no quiero hablar de la progresión de las marcas sino de cómo fueron aceptadas las mujeres en los maratones.

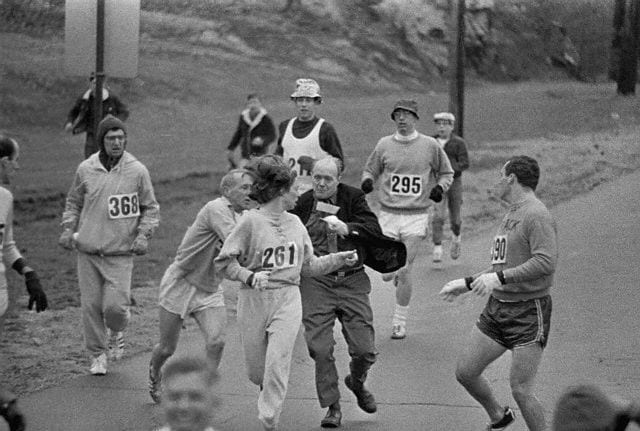

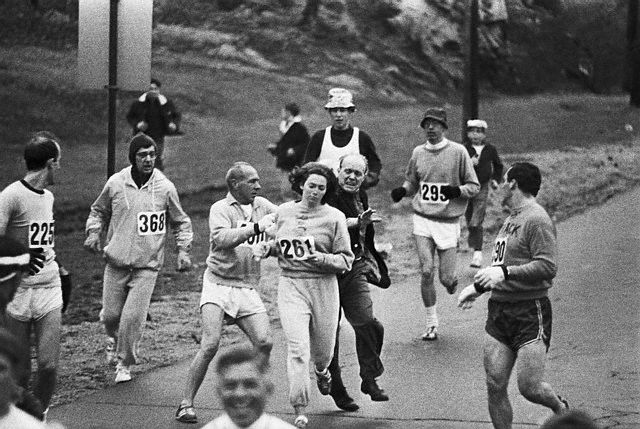

La primera mujer que participó en un maratón se llama Roberta Gibb. En 1966 tomó la salida del maratón de Boston, por supuesto extraoficialmente ya que la prueba (desde 1897) era sólo para hombres, y lo terminó en 3h 21’. En la siguiente edición se produjo el hecho que supuso el punto de inflexión. Roberta Gibb volvió a participar por su cuenta pero otra chica, Kathrine Switzer, consiguió un dorsal oficial porque se inscribió con sus iniciales y coló. Las tristes imágenes (las seis de arriba) de los organizadores intentando sacar a Switzer de la carrera a gorrazos dieron la vuelta al país y a medio mundo. Defendida por el resto de participantes, Switzer consiguió terminar en cuatro horas y media.

Kathrine Switzer fue suspendida por la federación estadounidense por cuatro motivos: haber competido en una prueba masculina, haber completado una distancia prohibida para la mujer, haberse inscrito ilegalmente y haber corrido sin ir acompañada. Con un par, valga la redundancia. Sin embargo, la osadía de Switzer, Gibb y el resto de las pioneras había abierto un camino sin vuelta atrás. En 1971, la segunda edición del maratón de Nueva York legalizó la participación femenina, con victoria de Beth Bonner, y el maratón de Boston hizo lo propio en 1972. Fotografía de algunas participantes:

Hoy sabemos que la evolución de las marcas fue meteórica, y en 1980 la plusmarca mundial ya estaba en 2h 25’41” (Grete Waitz); y también sabemos que el maratón femenino fue olímpico en los Juegos de Los Angeles’84. Me he centrado en el maratón, pero otras pruebas femeninas estuvieron aún más tiempo “en la cocina”, como el triple salto, el salto con pértiga, los 3000 metros obstáculos, el lanzamiento de martillo, el 5000, el 10000… pruebas que ya forman parte del paisaje natural del Atletismo.

Termino este artículo con la imagen de la concordia, llave para tantas cerraduras del mundo. Salida del maratón de Boston de 1973. Sonríen a la cámara los mismos protagonistas de la fotoserie inicial, Kathrine Switzer y el director del maratón Jock Semple. El futuro ya había llegado.