Robots, desempleo, competitividad y legislación

Hace unas semanas tuve la oportunidad de poder participar en la conferencia sobre política científica y de innovación que se celebra de manera bienal en Atlanta (Georgia). El día en el que la conferencia tocaba su fin, tuve la suerte de poder escuchar a Rob Atkinson. El Dr. Atkinson es el fundador y presidente de la Fundación de las Tecnologías de la Información y de la Innovación (ITIF), uno de los think tanks más importantes de Estados Unidos en lo que respecta al establecimiento de la agenda política norteamericana en lo referente a las políticas de apoyo a la innovación. El Dr. Atkinson ha presidido varias comisiones del congreso de los Estados Unidos sobre políticas de innovación, tanto durante el mandato de George Bush (padre), como durante los mandatos de Clinton y Obama. La charla que nos ofreció Atkinson fue una auténtica obra maestra para cualquier estudiante que quiera conocer más sobre los fundamentos de las políticas de innovación.

Entre el innumerable número de temas que trató en su exposición, que darían para todos los posts de esta temporada en Ekonomiaren Plaza, en el día de hoy me voy a centrar sobre el tema de los robots y la importancia que éstos tienen en la competitividad de un país. No se trata de un tema ajeno al Ekonomiaren Plaza, ya que tanto nuestros compañeros Asier Minondo (aquí y aquí) como Iñaki Erauskin (aquí) han escrito detalladamente sobre ello. En su exposición, Atkinson argumentaba que uno de los aspectos en los que claramente se está observando la pérdida de competitividad de los Estados Unidos en materia de innovación es precisamente en el grado de penetración que los robots están teniendo en la economía. Los resultados de una encuesta realizada en el año 2016 (no he podido encontrar la fuente y las anotaciones que tomé en Atlanta tampoco me han servido de mucho) revelaban que sólo el 12% de la población estadounidense creía que los avances en ciencia y tecnología contribuían a mejorar el nivel de bienestar de la sociedad. Uno de los países que tenía una mayor conciencia sobre la importancia del cambio tecnológico era Suecia con aproximadamente un 25% de su población. Con este contexto, Atkinson argumentaba que muchas empresas estaban teniendo dificultades a la hora de incrementar su productividad debido al rechazo social que padecían en la automatización de sus procesos. Naturalmente, cuando pensamos en EEUU se nos vienen a la imagen las innovaciones realizadas en las dos costas (Este y Oeste), pero EEUU es mucho más que Massachussets y San Francisco.

El argumento que se emplea para justificar dicho rechazo a la automatización es que precisamente los robots van a generar paro, empobrecimiento y pérdida de competitividad. Atkinson mostraba cómo esta creencia, basada en la percepción subjetiva de las personas, es a menudo incompleta, basándose en datos de EEUU. Sin embargo, no nos tenemos que ir hasta Washington para poder obtener este tipo de conclusiones. Un estudio financiado por BBVA research llega prácticamente a los mismos resultados.

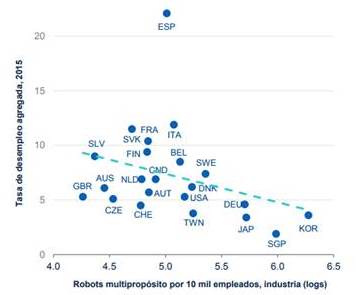

En línea con los argumentos que ya se han expuesto en este blog con anterioridad, el estudio muestra cómo un robot adicional por cada mil empleados reduce la tasa de empleo y los salarios, siendo el efecto mayor en las industrias más susceptibles de ser expuestas a la introducción de la robotización, como aquellas en las que dominan las ocupaciones manuales y los trabajadores con bajo nivel educativo. Sin embargo, merece la pena realizar algunas matizaciones. Para poder ofrecer ciertas evidencias numéricas, se compara la densidad robótica (número de robots en la industria) con los datos de paro de algunas de las economías más importantes del mundo. Como se puede ver en la gráfica inferior, las economías con más densidad robótica (caso de Corea del Sur, Singapur, o Japón) tienen menos desempleo que aquellas con menores tasas de robots en la industria.

Fuente: BBVA Research (2017)

Además de los análisis de los que Minondo y Erauskin se han hecho eco, el hecho de que la robotización no ha destruido empleo a lo largo de la historia también ha sido estudiado por otros como Paul Krugman, Daron Acemoglu o Anna Salomons. El hecho de introducir nuevas herramientas y bienes de capital en la producción libera trabajo de unas actividades para poder realizar otras de mayor valor añadido y menos susceptibles de ser automatizadas, de manera que de forma agregada el PIB ha ido creciendo a medida que se ha ido produciendo cambio técnico. Lo que sí parece evidente es que la automatización lleva asociada una mayor demanda de empleo de trabajadores con mayor cualificación, o competencias muy específicas y difíciles de alcanzar, en detrimento de aquellos trabajadores con menores tasas de formación, que están principalmente orientados a tareas manuales y/o rutinarias.

Como apunta Libremercado, la situación de España merece un particular énfasis, ya que a pesar de que cuenta con unos niveles de robotización similares a los de países como Finlandia, Austria, Países Bajos, Francia o Italia, los niveles de desempleo son muy dispares. En su exposición, Atkinson apuntaba a que el factor determinante de este comportamiento que él también observaba entre los diferentes estados norteamericanos, es en la legislación que se está desarrollando sobre los robots. Más allá de que desde la Comisión Europea se esté valorando una propuesta en base a la cual se esté barajando la posibilidad de una imposición fiscal a los robots, Atkinson concluía que la mayor parte de los estados reaccionan de manera defensiva frente a la “amenaza” de la automatización, poniendo impedimentos legales que la hagan más difícil, con la consiguiente pérdida de competitividad que ello va a conllevar a las empresas afectadas.

En línea con Harris y Krueger, Atkinson consideraba que es necesario modernizar las regulaciones laborales para el siglo XXI, adaptándose de manera proactiva a los nuevos contextos que se derivan del cambio técnico, y favoreciendo la incorporación de dichas tecnologías, en lugar de impedir el progreso, ya que ello sólo se volverá en nuestra contra. En este sentido, la educación de la ciudadanía, la educación de los empresarios y la de los políticos, así como la implementación de políticas “amigables con la innovación” son condiciones necesarias pero que sin duda no serán suficientes.

Y es que ya lo decía Seneca (4 a. C. – 65 d.C.): “Y si me preguntas cuál es el límite de las riquezas, te diré que primeramente tener lo necesario y después tener lo suficiente”.

Puedes seguirme en Twitter: @jonmizabala