¿Como es el ‘alcance global’ de nuestras empresas más internacionalizadas?

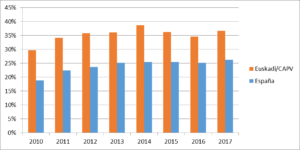

Euskadi cuenta con una economía con un alto grado de internacionalización, como reflejan las ratios de comercio exterior sobre el valor añadido bruto (VAB) en el gráfico adjunto. Como se observa, si se divide el valor de las exportaciones vascas sobre el VAB que genera la economía vasca se obtiene un porcentaje que excede el 35%. Por lo tanto, las exportaciones suponen más de un tercio del VAB vasco.

Detrás de este indicador macroeconómico está la labor de un gran número de empresas vascas que vende sus productos en mercados extranjeros.

Pero: ¿qué clase(s) de empresas internacionalizadas tenemos en el tejido empresarial vasco? Según la fuente que uno consulte se encuentra con diferentes taxonomías para clasificar a dichas empresas. Una muy conocida es la del ICEX que divide entre exportadores iniciales y exportadores regulares. Otra puede ser la de Hoon Oh y Rugman (2014) que mira al número de continentes que abordan las empresas internacionalizadas y a la proporción de ventas que las empresas consiguen fuera de su país de origen. También se puede mirar a los modos de entrada que aplican las empresas de cara al comercio exterior. Es decir, si sólo acometen la exportación, o también actividades de crear franquicias, licenciar productos y/o la creación de sedes (productivas) en el extranjero en forma de Joint Venture o subsidiarias propias (Root, 1994). Finalmente, una interesante manera de dividir las empresas internacionalizadas la encontramos en el ultimo Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020 del Gobierno Vasco, que hace una distinción entre empresas exportadoras, empresas multilocalizadas y líderes de nicho.

Enfocándonos en este último grupo, una categorización alternativa -y que va muy en línea con el carácter de estas empresas de “especialización muy profunda en segmentos de mercado muy concretos” + “diversificación geográfica muy amplia de las ventas”- sería la siguiente:

- Grado de cobertura mundial que alcanzan las empresas (número de continentes donde tienen ventas)

- Capilaridad comercial en los diferentes continentes donde son activos comercialmente (número de mercados nacionales que abordan de promedio por continente)

Permitiría también de decir algo respecto al llamado “alcance global” (del inglés “global reach”) de las empresas que mide el número de mercados continentales y nacionales al que llega una empresa.

En base a los dos “ejes” señalados y utilizando datos de una treintena de “líderes en nichos de mercado internacionales” (INMLs) vascos, obtenemos la siguiente imagen:

|

Cobertura mundial |

|||

|

Limitado (2 continentes) |

Grande (3 o más continentes) |

||

|

Capilaridad continental |

Alto (a partir de 10 países por continente) |

(Bi)continental players 0% |

Granular globalizers 24% |

|

Nearly granular globalizers 21% |

|||

|

Bajo (hasta 10 países por continente) |

Cherry-picking international firms 6% |

Bridgehead globalizers 51% |

|

Los porcentajes en la tabla de arriba indican que los INMLs forman un conjunto de empresas altamente globalizado, ya que la cuasi totalidad es activa en un mínimo de tres continentes mundiales. Además, salvo una fracción de empresas con presencia limitada en múltiples continentes, la diferencia entre unos casos y otros está sobre todo en el número de mercados nacionales que abordan en los diferentes continentes donde venden.

Las empresas más globales conforman la categoría de “granular globalizers” (globalizadores granulares). Aquí encontramos empresas que venden en 5 ó 6 continentes (entre África, Asia, América del Norte, América del Sur, Europa y Oceanía) y en cada uno de ellos están presentes en un mínimo de 15 países. Por lo tanto, son empresas que han conseguido una gran penetración de los diferentes mercados continentales que abordan. Este perfil es típico para empresas que ofrecen productos universales o “general purpose technologies” (tecnologías de utilidad general) que responden a demandas y aplicaciones que se encuentran en todas partes del mundo. En estas situaciones la demanda no está muy concentrada en algunos puntos concretos, sino más bien dispersa, haciendo que el mercado global se asemeje a la metáfora de la “cola larga” (demanda fragmentada sobre un gran número de países).

Los “nearly granular globalizers” (globalizadores quasi-granulares) representan empresas con presencia en 4-6 continentes y con ventas en 10 a 15 países por continente. La categoría de “bridgehead globalizers” (globalizadores a modo de cabeza de puente) es representativa para empresas que operan en cadenas de valor donde el siguiente eslabón aguas abajo (los clientes o compradores que atienden) está altamente oligopolizado. Las empresas que mandan en este eslabón suelen ser empresas grandes que centralizan sus actividades de producción y compra en unas pocas localidades a través del mundo. Ello implica que los suministros dirigidos a estos clientes generan unos flujos de exportación a pocos países. Consiguientemente, estos mercados también dan muestras de la llamada regla de Pareto que refiere a empresas que obtienen un 80% de su facturación de solo un 20% de sus clientes. Empresas que logran convertirse en las proveedoras (únicas) de dichos compradores se aúpan casi de forma automática al liderato mundial en su género. Alternativamente, el perfil de bridgehead globalizer se deja aplicar a empresas que cuentan con una red global de distribuidores o representantes en países especificos donde -consiguientemente- se concentran sus ventas extranjeras.

La categoría de “cherry-picking international firms” (internacionalizadores selectivos) contiene particularmente a empresas que están en el proceso de convertirse en actores globales y a empresas cuyos productos responden a una demanda que se encuentra en ciertos (“lead”) mercados específicos. Por lo tanto, son típicos nichistas que satisfacen las necesidades de usuarios que se concentran en unos pocos puntos del mundo y/o que atienden a públicos que se mueven en los márgenes de los “mainstream markets” (mercados principales). Consiguientemente, no requieren -por el momento- una presencia ubicua de los proveedores de dichos productos.

Partiendo de los datos revisados aquí podemos afirmar que los INMLs tienen un alcance global considerable y forman un vivo ejemplo de lo que es “alcanzar un tejido empresarial vasco completamente integrado en cadenas de valor globales, con capacidad de liderazgo mundial en nichos de mercado específicos” (p. 5 del Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020).

Bart Kamp