¿Estaba el rey hechizado realmente tan hechizado?. Unos apuntes sobre los astilleros militares de Usurbil durante el reinado de Carlos II (1665-1700)

Por Carlos Rilova Jericó

Si hay un rey que haya tenido mala prensa a lo largo de la Historia ese, probablemente, ha sido el desdichado Carlos II de Austria, último de esa dinastía que reina sobre una monarquía que abarca dos hemisferios en toda su extensión. De Asia a Europa, pasando por una buena parte de América del Norte, central y del Sur.

De hecho, en Internet se pueden encontrar, al menos a fecha de hoy, cosas tan curiosas como la página http://www.madmonarchs.nl en la que se despliega lo que quién quiera que lo haya escrito llama “Joan´s mad monarchs series”. Es decir, algo así como “la serie de reyes locos de Joan”. Entre ellos se reserva un lugar destacado a Carlos II de Austria, que está en un epígrafe titulado “Kinky kings of Spain” (libremente traducido “reyes cutres de España”) compartiendo espacio con, por supuesto, Juana la Loca o el malogrado hijo de Felipe II, el príncipe don Carlos.

Es sólo un ejemplo, extremo si se quiere, de esa mala prensa. Porque, de hecho, en los libros de Historia tampoco faltarían firmas que vendrían a corroborar esa mala prensa sobre Carlos II.

Así las cosas, no deberían caber muchas dudas sobre lo poco edificante del reinado que se desarrolló entre 1665 y 1700 bajo el poder -más teórico que real- de Carlos II de Austria.

Pero en Historia, ya se sabe -o se debería saber-, siempre hay un “sin embargo” a mano. En este caso el “sin embargo” que habría que tener en cuenta antes de dar por desahuciado, históricamente hablado, ese reinado y ese rey, es el que aportó en su momento uno de los principales especialistas en la época, el profesor Pere Molas Ribalta.

En efecto, él estuvo encargado del tomo de la principal enciclopedia de Historia de España -la iniciada en su día por Ramón Menéndez-Pidal- dedicado al reinado de Carlos II, y allí advertía que era uno de los periodos históricos peor estudiados…

Nada más cierto, se podría añadir. Sólo para empezar está la cuestión del enfoque. Generalmente se ha considerado que todo fue mal entre 1665 y 1700 para esa gran parte del Mundo entonces gobernada desde el trono de Madrid sólo porque el rey, que muere sin descendencia a los 38 años, estaba en un estado físico y mental deplorable.

Una idea sin demasiada sustancia científica -que es de lo que aquí se trata- si consideramos que el estado de salud de alguno de sus rivales -Luis XIV, por ejemplo- no era mucho mejor. Y el físico y mental de alguno de sus aliados -Guillermo de Orange, estatúder de Holanda y después rey de Gran Bretaña- también dejaba bastante que desear. De hecho, éste último, tal y como confiesa Lord Macaulay, un historiador británico nada sospechoso de desafección, quedó sumido en tal estado de estupor mental poco después de acceder al trono en 1688, tras la incruenta revolución llamada “Gloriosa” -Macaulay dice que por causa de la contaminación ambiental que ya padecía Londres en la época-, que lo incapacitó para dirigir los negocios de Estado durante bastante tiempo.

Pero aparte de matices como éstos, que ponen el estado de salud -física y mental- de Carlos II en su verdadero contexto -uno en el que no destacarían demasiado, o menos de lo que a nosotros nos parece-, está la cuestión de que no tiene nada de raro encontrarse documentos inéditos que contradicen esa imagen tan negativa de ese rey y ese reinado que acaba en 1700 con un cambio de dinastía.

Así es, por tomar sólo un aspecto de la cuestión, si hiciéramos caso de esa imagen de pintura negra a la que se ha reducido esa época, deberíamos encontrarnos con un panorama de absoluta desolación a cada paso que diéramos en los archivos entre los legajos fechados entre 1665 y 1700. Esas páginas amarilleadas por el tiempo dirían -o deberían decir- que nada funcionaba, que los negocios se habrían paralizado, que el hambre y la enfermedad se habrían enseñoreado de los vastos pero tambaleantes dominios del rey hechizado…

Así las cosas, el capitán Ignacio de Soroa sería poco más o menos una fantasía, un ser irreal. ¿Por qué?. Pues sencillamente porque este vecino de la noble y leal villa de Usurbil, en el no menos noble y leal territorio guipuzcoano, no demasiado lejos de la también no menos noble y leal ciudad de San Sebastián, era un hombre rico y poderoso y se dedicó la mayor parte de su vida a ganarse la vida fabricando barcos de guerra para el rey hechizado.

Puede resultar chocante que algo así sea cierto. Es algo lógico tras años de ver, oír y leer las peores cosas que se puedan ver, oír y leer sobre Carlos II y su época. Sin embargo hay unos cuantos documentos del archivo general guipuzcoano que demuestran que Ignacio de Soroa fue real, existió, vivió, se enriqueció y, finalmente, murió dejando un considerable legado tras de sí que quedó plasmado en alguno que otro de esos documentos.

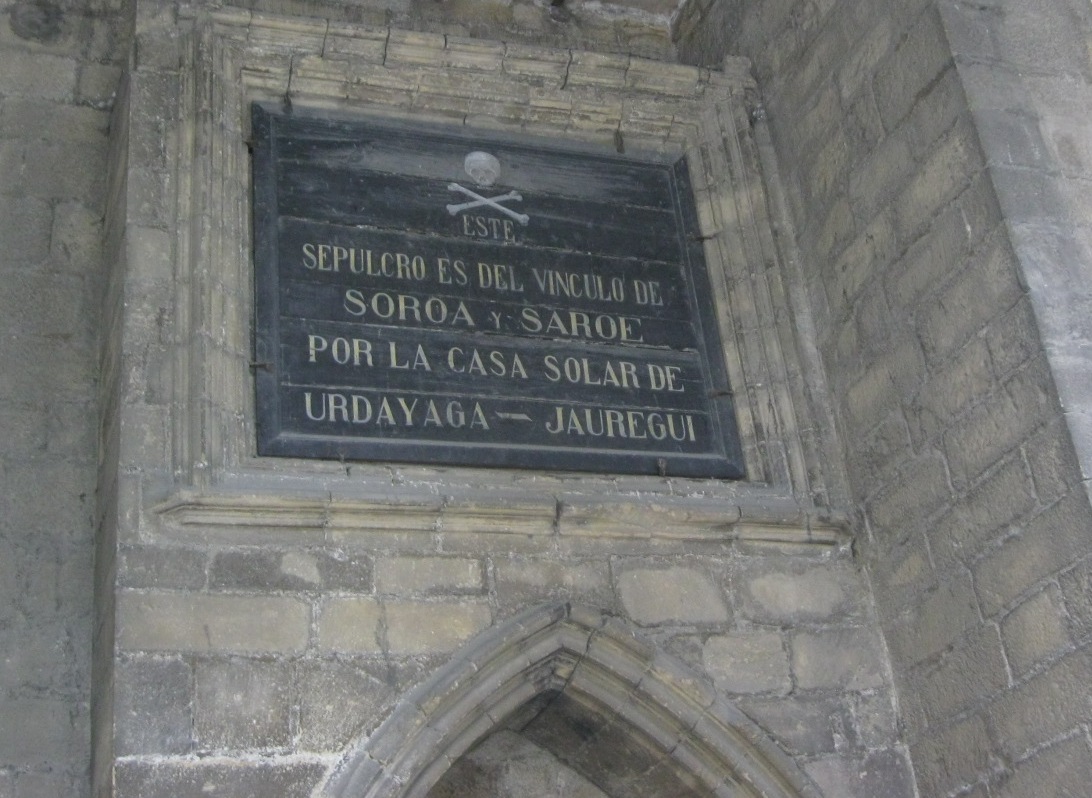

Por ejemplo en el pleito iniciado para garantizar su herencia, que está fechado cinco años antes de que muera el rey, es decir, en 1695. En él se dice que el capitán Ignacio de Soroa había muerto, a su vez, en su casa de la plaza Elizalde de Usurbil el 6 de agosto de 1689. Ese mismo día lo llevaron a enterrar a la iglesia de San Salvador de la villa, que, lógicamente, no estaba muy lejos de esa su penúltima morada.

En ese mismo momento se hizo inventario de lo que dejaba el capitán a su vástago llamado, como él, Ignacio de Soroa, al parecer hijo ilegítimo del capitán pero, en todo caso, reconocido por su padre y nombrado su heredero. Una situación muy típica de la época, como bien se sabía en la corte de Versalles, repleta de “príncipes legitimados” pese a ser fruto de relaciones extramatrimoniales del rey Sol.

El lote de bienes que quedaban para este afortunado heredero era considerable y debería alejar de nuestra imaginación toda idea de un reinado decadente y un rey hechizado. Lo primero que hizo el albacea encargado de la herencia, Miguel de Soroa, teniente general de la Artillería del rey que defendía las distintas plazas fuertes guipuzcoanas, fue mandar abrir un arca. En ella se encontraron abundantes monedas de oro. Las famosas piezas de a ocho sin las cuales nunca estaría completa una buena novela de piratas.

Además de ese pequeño tesoro, había por allí lo que los ingleses de la época llamaban “bits”. Es decir, recortes de monedas de más valor usados como calderilla para determinadas transacciones sencillas, en las que no se quería soltar monedas de gran valor y bien acuñadas. Esos “bits” o recortes que guardaba el capitán Soroa en lo que el documento llama “una cajita” eran de escudos de a ocho, de a cuatro y de a dos. Estaban con una moneda segoviana de 50 reales de plata y seis escudos también de plata de a diez reales. Junto a más cantidades de dinero, había también en casa del capitán un tesoro verdaderamente principesco, compuesto de joyas y diamantes. El inventario destaca especialmente una sortija de diamantes a modo de rosa en una “caxita negra”…

Con respecto a la ropa del capitán, el vestuario que se describe en ese documento también reflejaba su buena situación económica. Era un tanto sobrio, pero a la última moda. Compuesto, sobre todo, por casacas hongarinas, calzones, medias y demás elementos propios de la vestimenta elegante de la época que no parecían diferenciarse en nada de los que podemos ver en el detalle del frontispicio de “Le traité général du comerce” que ilustra este artículo.

Pero es quizás el capítulo de deudas el más interesante para reconstruir lo que fue la vida del capitán Soroa durante el reinado del rey hechizado. En ese apartado se habla de un prospero negocio de astilleros -emplazados sobre las riberas del Oria, en Mapil- que abastece a la flota del rey Carlos. Es lo que se deduce, por ejemplo, del hierro, herraje y demás géneros que el capitán remitió en el navío La familia sacra al almirante Manuel de Casadebante, gobernador del puerto de Sanlúcar. Unos efectos navales con un precio que ascendía a 14. 193 reales y medio, hablando en plata, como se dice en el documento. También le debía el importe de 300 remos que le había enviado con una fragata holandesa que había salido de San Sebastián y el valor de 240 “motones, quadernales y vigotas”, remitidos en el navío llamado San Juan Bautista, estibado con esa carga en el puerto del Pasaje. Al parecer, esa deuda había quedado sin cobrar porque el almirante había encontrado defectos en el herraje que el capitán le enviaba y le pedía que los corrigiera, según se lo indicaba en una carta que éste último recibió poco antes de morir, el 24 de julio de 1689.

Ese negocio de construcción naval, según se deduce de otros documentos relacionados con Ignacio de Soroa, no se limitaba a facilitar piezas para armar barcos para la flota del rey hechizado. De hecho, en Mapil se fabricaron algunas de las unidades de mayor porte de esa flota.

Baltasar de Guilisasti, uno de los criados del capitán, habla de la que llama “Capitana Real”, que describe como uno de los mayores barcos construidos allí y enviados después a mar abierto para ser rematados en todos sus detalles -arboladura, artillería…-, gracias a las habilidades de los marineros que viven en Usurbil y conocen el camino seguro hasta la desembocadura del Oria. Algunos otros barcos construidos allí, por su parte, sirvieron en la llamada “Carrera de Indias”. Es decir, en el comercio naval entre América y Cádiz y Sevilla que, a juzgar por el estado de las finanzas del capitán Soroa el día de su muerte, siguió dando notables beneficios. Independientemente de lo hechizado que pudo llegar a estar el pobre Carlos II que, como vemos, quizás hubiera merecido una mejor prensa, una mejor fama, un recuerdo histórico más exacto…