En el 60 aniversario del Festival de Cine de San Sebastián… A propósito de la crisis económica. La “Gran Depresión” en la gran pantalla (1929-2012)

Por Carlos Rilova Jericó

La redonda 60 edición del Festival de Cine de San Sebastián parece un buen pretexto para pararnos a pensar sobre ciertas imágenes cinematográficas. Concretamente sobre esas que hace unos años veíamos con un suspiro de alivio en la gran pantalla y que ahora volvemos a ver con verdadera angustia, como un reflejo nervioso de la situación que estamos viviendo -sobre todo en Europa- desde al año 2007 en adelante. Esa que se nos ha descrito como la mayor crisis económica mundial desde el año 1929…

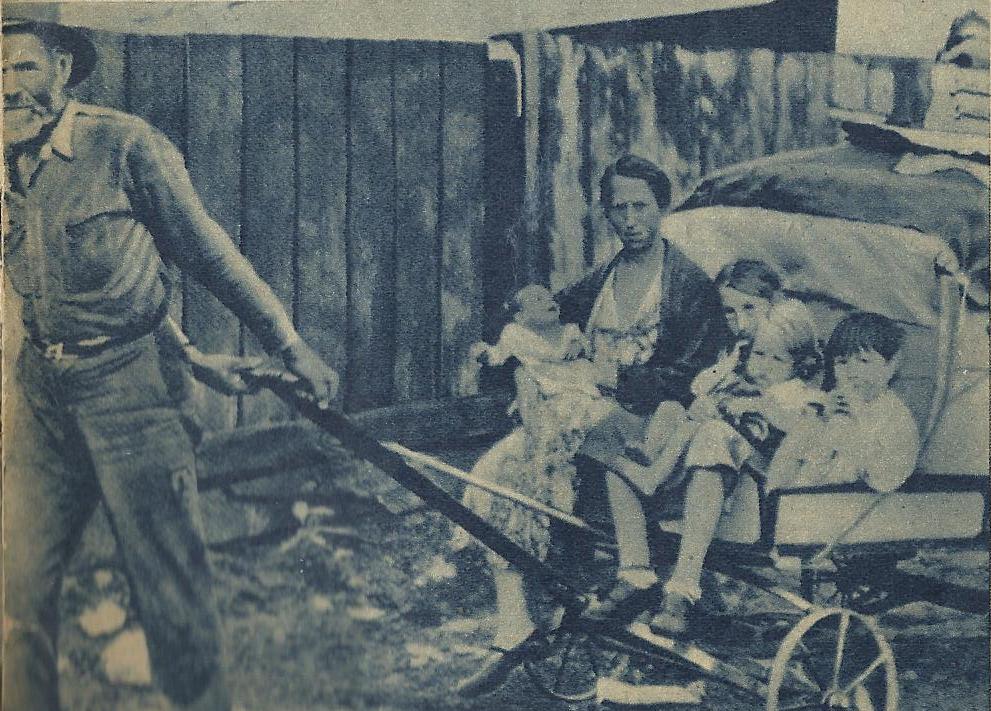

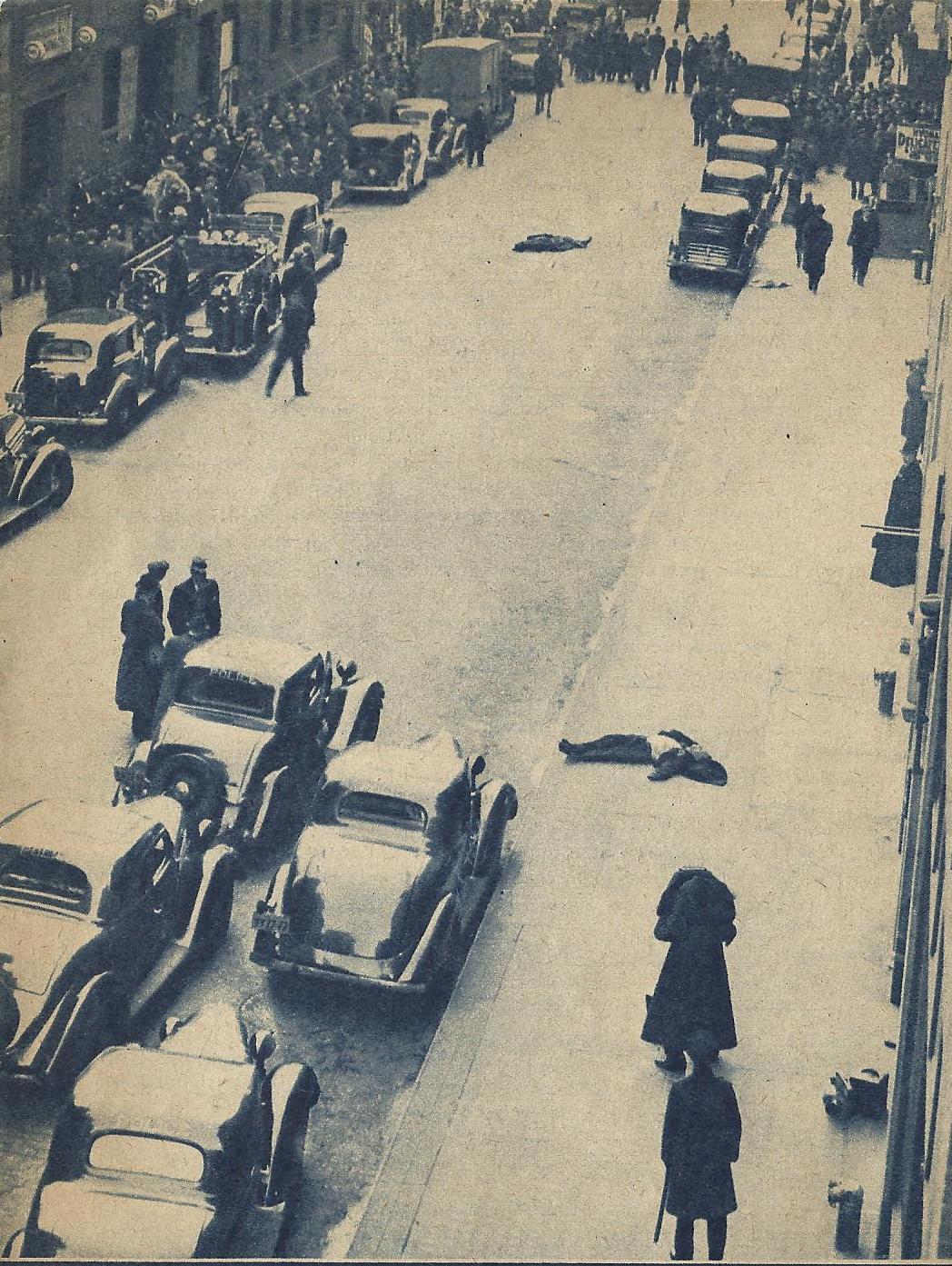

A decir verdad nuestro Zinemaldia no parece haber hecho mucho caso de películas como “Bonnie and Clyde” o “El golpe”, que reflejaron magníficamente a finales de los sesenta y principios de los setenta la lúgubre Norteamérica de la Gran Depresión, en toda su espantosa intensidad. Como lo demuestran las primeras escenas de “El golpe”, en las que la cámara desfila ante una hilera de desahuciados, harapientos, seres humanos, sin esperanza, sin trabajo, sin nada… en el año 1936, en una ciudad del Medio Oeste americano.

En efecto, nuestro Festival tampoco dio cabida en él -por las razones que sea, sin duda totalmente acertadas- a superproducciones recientes como la última versión de “King Kong”, en la que actuaba notablemente Naomi Watts -que en estos días es una de las estrellas que da más brillo a esta nueva edición del Zinemaldia con “Lo imposible”- y devolvía a la vida -también en las escenas iniciales de esa nueva versión del mito del gigantesco rey simio- una Nueva York de principios de los “oscuros treinta” al sarcástico ritmo de “I´m sitting on top of the world” -“Sentado en la cima del mundo”- de Al Jolson, que suena mientras la gente se muere de hambre y frío en las calles de Manhattan por falta de un trabajo y una casa que el viento de la Gran Depresión de 1929 se llevó por los aires y sólo devolvió -en el mejor de los casos- en forma de chabola en la “Hooverville” improvisada en Central Park. Sí, la misma que destroza la Policía en “Cinderella man”. Otra película reciente ambientada en la Gran Depresión con grandes estrellas como Russell Crowe y Renée Zellweger -de esas que algún día recibirán el premio Donostia, como Meryl Streep, protagonista en su día de “Tallo de hierro”, otra película sobre esa época-, que nos devuelve en toda su crudeza a esa gran crisis económica que ahora volvemos a ver en la pantalla horrorizados, preguntándonos si ya estamos así o si dentro de poco estaremos así…

Ese desencuentro casi continuo entre el Festival y ese cine sobre la Gran Depresión -con las excepciones de rigor, como el premio al protagonista masculino de “Bonnie and Clyde”-, sin embargo, no nos debería eximir de reflexionar sobre en qué se parece realmente la América, y el Mundo, de esa época -esa de la que era testigo David Carradine en “Esta es mi tierra” interpretando a Woody Guthrie, el bardo de aquellos Estados Unidos- y éste en el que, mal que bien, vivimos ahora, arrasado por otro cataclismo económico como el de 1929 y en el que muchos parecen volver a comer las uvas de la ira.

De eso precisamente se encarga el artículo que sigue a éste, firmado, una vez más, por el presidente de la Asociación de historiadores guipuzcoanos, el profesor Álvaro Aragón Ruano, en el que se hace un rápido pero sorprendente paseo por la Historia de las crisis económicas periódicas que han azotado nuestro mundo desde la Edad Media hasta hoy mismo.

En él podrán descubrir algunas claves acerca de las razones por las que nuestras calles -al menos las de algunas de nuestras ciudades-, pese a todo lo que está ocurriendo y se refleja en periódicos y telediarios, aún no se parecen, tras cinco años de “Gran Depresión”, a las que hoy podemos ver en la gran pantalla con horror, no con el alivio de los espectadores de “Bonnie and Clyde” o de “El golpe”, aún a salvo en una sociedad que todavía disfrutaba una economía bien regulada…

Un rápido paseo por la Historia de las crisis económicas

Por Álvaro Aragón Ruano

La crisis financiera de 2008 ha puesto de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre dos -aunque en realidad es uno sólo- de los principales debates del pensamiento económico, concretamente, sobre la cuestión del crecimiento económico y las crisis. Si bien la actual crisis surgió del entorno financiero, ha tenido y sigue teniendo ramificaciones en todos los ámbitos productivos y cotidianos, lo cual ha supuesto un punto de inflexión en los postulados que sobre el crecimiento capitalista se habían sostenido en las últimas décadas, proclives a un liberalismo radical. El debate actual se centra en torno a si estamos ante una crisis del sistema o ante una crisis dentro del sistema, similar a las ocurridas en otras épocas.

En esta ocasión vamos a tratar de hacer un análisis sucinto de las diferentes crisis acaecidas a lo largo de la historia y de analizar su repercusión en nuestro ámbito cercano. Por ello, hablaremos de la crisis bajomedieval, la crisis del siglo XVII, las crisis de subsistencia de fines del siglo XVIII, la crisis del 98 o el crack de 1929. Hoy en día existe un intenso debate dentro de la historiografía en torno a las diferentes crisis mencionadas, sobre todo, porque en la actualidad los historiadores contamos con nuevas metodologías y fuentes inéditas, con las que hasta la fecha no se contaba, que nos dan nuevas perspectivas. Los hay que discuten la cronología, las causas, las dimensiones y las consecuencias, a pesar de que asumen que dichos períodos críticos se produjeron. Pero también hay historiadores que niegan la noción misma de crisis o, al menos, su carácter catastrófico, y prefieren hablar de reajustes o de profundas readaptaciones estructurales, como Stephan Epstein, quien habla de “creación destructiva” que permite a largo plazo mayores cotas de crecimiento. El término “crisis”, en su acepción más común, tiene un componente negativo, de descenso, declive, desplome o hundimiento súbito, sobre todo económico, cuando en su significado original grecolatino en realidad supone meramente un “punto de inflexión”, “cambio”, “evolución”, esto es, un cambio de coyuntura a corto plazo o un cambio de tendencia a largo plazo. Por tanto, podemos decir que existen diferentes tipos de crisis, dependiendo de su alcance, duración, causas, consecuencias, etc.: aquellas cuyos efectos se limitan a unos pocos meses o años, como las crisis de subsistencia o crisis agrarias; aquellas crisis bursátiles, financieras, monetarias o energéticas, como las de 1929, 1973 o la actual; o aquellas crisis seculares o incluso pluriseculares que afectaron a las bases mismas del orden social y económico, tales como las del siglo III, la del siglo XIV y la del siglo XVII.

En el caso de la crisis del siglo XIV o crisis bajomedieval, hasta fechas recientes predominaban las teorías Ricardo-malthusianas o neomalthusianas, que hacían hincapié en el descenso de la población europea, a consecuencia de la contracción económica y del impacto de la peste negra. Sin embargo, en la actualidad nuevos estudios han desechado tales teorías, que en origen se centraron en algunas regiones inglesas, la cuenca de París y la Picardía, y se generalizaron al resto del territorio europeo. Hoy día se niega que hubiese contracción demográfica antes de 1350, en un período en el que, por ejemplo, durante el siglo XIII en la Península Ibérica se estaba produciendo la reconquista, con el consiguiente trasvase de población, la expansión germánica hacia el sur y el este de Europa, o la colonización inglesa de Gales e Irlanda. También se niega que hubiese un atraso tecnológico, aunque en ese ámbito existe una gran variedad de situaciones, o que los mercados locales y regionales no estuviesen desarrollados. En el caso español historiadores como Hilario Casado o Antoni Furió -recomiendo la lectura de Las crisis a lo largo de la historia, publicado por la Universidad de Valladolid- han puesto también en tela de juicio el concepto mismo de crisis, demostrando que lejos de existir una contracción económica, fue un período de bonanza y expansión. Algo similar ocurrió en el caso vasco, donde no existen pruebas de la presencia de la peste negra y, en todo caso, la documentación nos muestra a unas villas en plena efervescencia que comercian desde finales del siglo XIII con los puertos franceses, ingleses, hanseáticos, italianos y bizantinos.

Algo similar ocurre con la crisis del siglo XVII, también en cuestión en la actualidad. Si tras los debates de Trevor-Hooper, Lublinskaya, etc. de los años setenta quedó claro que la crisis no fue general a toda Europa, sino que afectó más bien a los países mediterráneos, quedando al margen territorios como Inglaterra o los Países Bajos -a pesar incluso del episodio de la burbuja financiera relacionada con los tulipanes entre los años veinte y treinta-, que habían diversificado sus economías desde finales del siglo XV, en la actualidad también se está debatiendo su alcance en el ámbito mediterráneo. En el ámbito español, paradigma de la crisis del XVII, hay voces como las de Valentí Gual, Xavier Gil Pujol, etc. que niegan el impacto global de la crisis, puesto que como han demostrado las últimas investigaciones, el Levante y la Cornisa Cantábrica quedaron al margen de la recesión y experimentaron un proceso de expansión o, al menos, de no retraso. Incluso en el área meseteña hubo importantes reconversiones que conllevaron la sustitución del cultivo de cereales por otros cultivos más dinámicos, como la vid o los olivos que atendieron a una demanda en expansión, sobre todo gracias al desarrollo de los mercados americanos. En el caso vasco, si bien hubo dificultades coyunturales, los diferentes sectores e inversores supieron amoldarse a las nuevas circunstancias apostando por la diversificación y especialización, lo cual permitió minimizar los riesgos y cubrir posibles pérdidas. Lo típico durante los siglos XVI y XVII es que un mismo individuo fuese a la vez propietario de ferrerías, diversas caserías, invirtiera en la construcción naval, se dedicase al comercio internacional, al corso, a la pesca de altura y de la ballena, etc. Es decir, tenían presencia en todas las actividades productivas. Esa misma realidad es extensible al siglo XVIII, aunque la globalización de los mercados -y no me he confundido de término, pues es entonces cuando se produce la primera globalización, gracias al fenómeno colonial-, generó fuertes disensiones en los mercados locales, provocando cierta precariedad entre el campesinado, debido sobre todo a las prácticas especulativas, que darían lugar a fenómenos como las crisis de subsistencia, caso de las matxinadas (1718, 1755, 1766), la guerra de las Harinas (1774-1775) y la crisis de subsistencia de 1789, paso previo para la Revolución Francesa.

En el caso español, sin duda el período crítico que más influyó en el ideario colectivo fue la crisis de 1898. El fin del Imperio colonial español tuvo repercusiones en todos los ámbitos, pero su mayor consecuencia fue instaurar un clima pesimista y catastrofista que se extendió a la historia de España y al futuro, y que en la actualidad perdura, como ha demostrado recientemente Rafael Núñez Florencio en su El peso del pesimismo. Ese pesimismo histórico llevó a considerar, por ejemplo, el siglo XVII como un siglo de decadencia, mientras presentaba el siglo XVIII como un período de restauración y renovación, gracias al advenimiento de la dinastía borbónica; ni uno fue tan oscuro, ni el otro tan iluminado (El siglo de las Luces). Ese pesimismo es el que precisamente llevó a crear las dos Españas que, primero dialécticamente y luego violentamente, se enfrentaron durante décadas, dando lugar a una guerra civil, cuarenta años de franquismo, y que siguen en pie de guerra en la actualidad.

La gran depresión de 1929 es considerada por algunos autores como la primera crisis global, que provocó la desintegración del modelo económico mundial configurado desde el siglo XVIII y la primera industrialización. Los orígenes de esta crisis hay que buscarlos en los desequilibrios de la economía mundial, posteriores a la primera guerra mundial: desequilibrios en el comercio internacional, pues mientras algunos países generaban superávits otros se sumían en onerosos déficits; desequilibrios financieros, provocados por la inversión extranjera en ciertos países, movimientos especulativos a corto plazo y reparaciones de guerra; desajustes en el sistema monetario mundial, consecuencia de la vuelta de algunos países al patrón oro; sobreproducción generalizada, sobre todo de los productos agrícolas, cuyos precios cayeron en picado. A todo ello se unieron las decisiones de la reserva federal americana, cuya política a partir de 1928 fue más restrictiva, por el aumento de los tipos de interés, lo cual aceleró la burbuja especulativa, que provocó la crisis bursátil de Wall Street. Esta crisis generada en los Estados Unidos de América se generalizó al resto del mundo, lo que provocó la repatriación de capitales americanos y británicos, generando así una descapitalización del resto de países y una crisis bancaria en 1931, lo que acabaría repercutiendo en USA y Reino Unido. Entre los países que se vieron más afectados está España que, si bien se había beneficiado de su neutralidad en la primera guerra mundial, no supo aprovechar dichos beneficios para transformar su economía y realizar cambios estructurales, excesivamente basada en la agricultura y en la exportación de materias primas. El gobierno republicano optó por el proteccionismo y la devaluación de la moneda, lo cual resultó contraproducente, aunque en eso tampoco fueron tan diferentes a otros países que adoptaron medidas similares.

Por tanto, la crisis iniciada en 2008 -en palabras de Antón Costas Comesaña- nos ha enseñado cuán engañados estaban los economistas e historiadores económicos al pensar que la volatilidad macroeconómica había llegado a su fin y nos ha recordado que en la historia siguen existiendo ciclos económicos -que nadie tenga, por favor, la tentación de decir que la historia se repite-. Así mismo, ha puesto de nuevo de rabiosa actualidad las teorías de John Maynard Keynes, que propugnaban el papel del Estado como regulador de los mercados, y ha demostrado que la desregularización salvaje impuesta desde tiempos de los gobiernos de Reegan y Thatcher -ya ocurrida en otras fases de la historia- fue un error, porque ni los mercados ni sus agentes se autorregulan ni pueden controlar de forma milagrosa el comportamiento oportunista y especulativo. Lo mismo se puede decir de las grandes corporaciones financieras y empresariales. Esta crisis, por último, nos enseña que no existen mecanismos globales adecuados para responder a una crisis financiera global, y que la solución debe pasar por una solución combinada: una cierta desregularización, acompañada de reglas y normas nacionales de regulación financiera, que darán lugar a una mejor globalización.

Si algo nos enseña la historia es que aquellas zonas que tienen una estructura económica sólida y diversificada, no monolítica, aguantan mejor las dificultades y los embates de las crisis: países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, etc. están aguantando mejor la situación. Es ahí donde quizás la economía española deba hacer mayor hincapié en los próximos años, y una prueba de la eficacia de esa realidad económica la tenemos en el País Vasco, una economía más diversificada, más volcada hacia otros mercados, no tan centrada en el ladrillo y el mercado nacional, cuya tasa de paro es la menor del Estado, mientras que las tasas de productividad son de las más altas. ¿Será casualidad que los territorios vascos no hayan sufrido a lo largo de la historia crisis profundas, si no más bien reconversiones, transformaciones, etc.? ¿Será una cuestión cultural o social? Ese es tema para otro debate….