“Euskadi ez da Eskozia-Escocia no es Euskadi”. Del Tratado de la Unión Británica a las elecciones vascas (1707- 2012)

Por Carlos Rilova Jericó

Hoy, día de resaca electoral tanto en el País Vasco como en Galicia, quizás sea un buen momento para pararse a pensar acerca del auge de proyectos independentistas calentados durante semanas -algo verdaderamente extraordinario en el mundo de las noticias, que suelen caducar a los pocos días- por los constantes desafíos lanzados desde Cataluña contra Madrid y animados -según parece- por la convocatoria de un referéndum en Escocia acerca de su posible separación de Inglaterra.

Hoy, día de resaca electoral tanto en el País Vasco como en Galicia, quizás sea un buen momento para pararse a pensar acerca del auge de proyectos independentistas calentados durante semanas -algo verdaderamente extraordinario en el mundo de las noticias, que suelen caducar a los pocos días- por los constantes desafíos lanzados desde Cataluña contra Madrid y animados -según parece- por la convocatoria de un referéndum en Escocia acerca de su posible separación de Inglaterra.

Es difícil saber, a fecha de hoy, qué clase de quiniela electoral triunfará en el País Vasco. Todo apunta, tal y como revelaban las encuestas electorales previas, que, al menos por esta vez no se han equivocado, que es muy probable un gobierno del PNV… ¿en coalición con el PSE?, ¿o tal vez con Eh Bildu?. Hoy 22 de octubre de 2012, sigue siendo una incógnita cuál será el verdadero color del nuevo gobierno vasco.

Eso, naturalmente, abre la puerta a algunas preguntas acerca de lo que podría hacer ese gobierno cuya llave parece tener en las manos el Partido Nacionalista Vasco. ¿Iniciará una deriva parecida a la de Artur Mas en Cataluña, tratando también de justificar esa decisión en base a la reclamación de secesión escocesa para 2014?.

Hemos oído y visto durante toda la campaña alguna que otra insinuación, sotto voce las más de las veces, de que algo así se podría plantear en Euskadi. Unos para agitar la bandera del miedo ante una posible ruptura de España y, sobre todo, ante el comienzo de una aventura independentista que, de momento, no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina y que años atrás mermó considerablemente el número de votos que antes solían dirigirse, invariablemente, hacia el Partido Nacionalista Vasco. Otros han agitado esos ecos escoceses tal vez tratando de galvanizar en su favor a un electorado favorable, pese a todo, a esa aventura.

Hablando desde el punto de vista estrictamente histórico quienes animan desde las tribunas electorales esas esperanzas deberían ser muy cuidadosos. A medio plazo podrían crear una oleada del más amargo -y seguramente vengativo, electoralmente hablando- desengaño entre las filas de los que han prestado oídos a esas propuestas de independencia siguiendo lo que, más o menos, se podría llamar “modelo escocés”.

Y es que, como suele ser bastante habitual, tanto en Cataluña como en el País Vasco, da la impresión de que quienes hablan desde las tribunas políticas de reeditar en esos territorios un esquema similar al que está siguiendo Escocia, hablan desde el desconocimiento histórico más absoluto acerca de lo que podríamos llamar “problema escocés”.

En efecto, sólo para empezar la petición de referéndum de Escocia se basa en un tratado entre dos naciones soberanas que en 1707 decidieron formalizar de derecho una unión de hecho que se había formalizado a través -como solía ser habitual en la época- de tener sentada tanto en el trono de Inglaterra como en el de Escocia a una misma dinastía. En ese caso la de los Estuardo, que ocupan el trono inglés con Jacobo I a la muerte sin descendencia de Isabel I, aquella reina pelirroja que tantos quebraderos de cabeza mutuos se dio con su antiguo novio, Felipe II de Austria, rey de España y de las Indias.

No hace falta recurrir a exóticos documentos -que los hay, como se demuestra con sólo echar un vistazo a, por ejemplo, los fondos de la British Library- para saber que en la práctica esa Unión de 1707 bajo tratado entre Inglaterra y Escocia convenientemente sellado y archivado, fue un asunto muy complicado y en el que una de las dos partes, Escocia, salía perdiendo.

Para eso basta con echar mano a un simple manual sobre la Historia de Escocia como el detallado estudio del profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español Luis Moreno, titulado “Escocia, nación y razón”.

En él podemos apreciar, rápidamente, que la unión entre ambos estados a comienzos del siglo XVIII no era algo que entusiasmase, precisamente, ni a escoceses ni a ingleses, que, en consecuencia, si se llevó a cabo esa unión tras la firma de un tratado entre ambas partes fue, sobre todo, porque los lores espirituales y temporales escoceses, así como los comunes, representados en el Parlamento escocés, estaban deseosos de prosperar en Londres. Empezando por un bonito escaño en el Parlamento de Westminster. A lo cual habría que añadir que, como señala Luis Moreno en su libro, los reyes ingleses habían hecho, además, una, a veces, muy sucia campaña contra los intereses económicos de Escocia para, digamos, ablandar las posibles reticencias de la parte más decisiva de la población escocesa a la unión entre ambos reinos.

Ese fue el caso de la colonia de Darién, fundada en 1698 en tierras de la actual Panamá por inversores organizados en torno al recién nacido Banco de Escocia. Los ilusionados inversores descubrieron pronto que Guillermo de Orange (rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda gracias a la llamada “Revolución gloriosa” del año 1688, con la que derroca a su suegro Jacobo II a petición de la nobleza y burguesía británicas, molestas por el criptocatolicismo de ese rey), los iba a abandonar a su suerte ante los españoles que, lógicamente, no tardaron en reclamar que ese asentamiento colonial escocés se había realizado en tierras de su católica majestad, Carlos II de Austria.

Guillermo, con muy buen criterio, obedeció las sugerencias que le envió la corte de Madrid a ese respecto y prohibió a sus súbditos de ambos lados del Atlántico que facilitasen ayuda o recurso alguno a los colonos escoceses de Darién. El resultado fue un auténtico descalabro para el Banco de Escocia y para los magnates y burgueses de esa nacionalidad que habían invertido en esa operación que hoy día aún es recordada en el mundo de habla inglesa como el desastre de Darién.

En descargo del “rey Billy” se puede decir que no estaba en disposición de desafiar los deseos de la corte española, aliado fundamental en la guerra a escala mundial que en esos momentos libra Inglaterra contra los proyectos de hegemonía de Lis XIV, pero, en definitiva, al margen de oscuras aventuras como la de Darién, está claro que Guillermo de Orange tenía una firme voluntad de presionar a las élites escocesas para que aceptasen un tratado de unión con Inglaterra.

Fue por ese camino por el que se llegó finalmente a redactar ese tratado de unión de los dos reinos que, pese a los disturbios que prenden en buena parte de Escocia por esta causa, creyendo muchos escoceses que se les “vendía” a Inglaterra con él, fue firmado y puesto en vigor a comienzos del año 1707.

Como podemos descubrir si seguimos leyendo el ya citado libro del profesor Moreno, “Escocia, nación y razón”, ese tratado tuvo una larga aunque muchas veces infeliz Historia de más de tres siglos.

Sin embargo, funcionó. Escocia, pese a haber sido la perdedora en el negocio político sellado tras la firma de ese tratado desigual, empezó a ver a lo largo del siglo XVIII y, sobre todo, del XIX, que la unión con Inglaterra resultaba de lo más conveniente al obtener, después de todo, libre entrada a un cada vez más vasto imperio colonial en el que colocar sus excedentes de población -fundamentalmente los generalmente despreciados highlanders, la mayoría pobres de solemnidad que no tenían ni para vestir con calzones- y la producción de la creciente industria radicada en las Midlands y las Downlands.

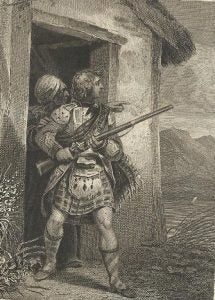

La archiconocida obra literaria de Robert Louis Stevenson, magnífico representante de la burguesía de las Tierras Bajas escocesas de finales del siglo XIX, es un perfecto resumen del ambivalente sentimiento escocés frente a la unión con Inglaterra. Por un lado hay novelas como “Secuestrado”, “Catriona” y, sobre todo, una verdadera obra maestra como “El señor de Ballantrae”, en la que se respira una leve nostalgia por lo que pudo ser y no fue tras la derrota del último levantamiento jacobita -el de 1745- que ha quedado archivado, erróneamente, en la memoria colectiva de cierto sentimiento independentista escocés como el momento en el que la independencia escocesa respecto a Londres se descalabra de modo más o menos definitivo.

Por otro la verdadera gran obra maestra de Stevenson, “La isla del tesoro”, es todo un canto a la Gran Bretaña felizmente unida que prospera haciéndose dueña de los mares y de todo lo que hay en ellos, barriendo los últimos vestigios de una Piratería que empieza a resultar más que molesta.

Ahora parece que ese débil equilibrio en el alma escocesa entre la nostalgia por la independencia de Londres y el balance económico altamente positivo del tratado de la Unión, tan bien representado en las novelas de Stevenson, se está inclinando en favor de la ruptura de ese tratado. Es difícil saber qué puede pasar a ese respecto y sí a partir de ahí Escocia entrará a formar parte de la Unión Europea como nuevo estado miembro a partir de 2014. El profesor Luis Moreno ya señalaba en “Escocia, nación y razón” que en esta historia de más de trescientos años, las autoridades inglesas han sido especialistas en, por así decir, marear la perdiz y, aprovechándose de la debilidad del sentimiento independentista escocés, incapaz de unirse, bloquear hasta sus demandas de perfil más bajo. Como la Devolution, reclamada, y obtenida, por otro referéndum celebrado en 1979 y que, en realidad sólo era una petición de descentralización. O como decimos por aquí, de autonomía.

En última instancia, como nos recuerda el profesor Moreno, el que desde 1707 es el único parlamento británico, el de Westminster, tiene en sus manos la baza definitiva: es el representante de la voluntad popular tanto de Escocia como de Inglaterra por medio del Acta de Unión de 1707 y por tanto puede invalidar cualquier demanda que contravenga ese tratado…

Ante un complejo panorama como éste, evidentemente, resulta poco prudente hacer castillos en el aire con proyectos que se inspiren en esa demanda de referéndum hecha por cierta parte de la opinión pública escocesa.

Como acabamos de ver, esa reclamación se basa en un tratado internacional, real y sólido, escrito, sellado y firmado por ambas partes -algo de lo que se carece, por completo en Euskadi y en Cataluña-, que puede, por tanto, denunciarse por una de las dos partes, aunque, como vemos, dada la correlación de fuerzas existente entre Inglaterra y la parte de la opinión pública independentista de Escocia, las posibilidades de que eso ocurra son más teóricas que reales, sin necesidad de salirse del marco estrictamente legal por parte de Londres, recurriendo, por ejemplo, otra vez a emboscadas como la del asunto de Darién de la que he hablado antes.

Por otra parte no estará de más recordar que, el ejemplo escocés de unión previa seguida de posible ruptura por la vía legal del Derecho Internacional como la que ahora parece haberse propuesto, tiene toda una serie de rincones muy oscuros que deberían tener presentes tanto los que traen a colación ese ejemplo escocés en mítines y otras tribunas políticas, como, sobre todo, quienes están dispuestos a seguir esa consigna: a partir de 1746 los herederos directos de los jefes de los clanes de las Tierras Altas escocesas, admitiendo su derrota militar ante la coalición angloescocesa favorable al rey sentado en el trono de Londres y, por tanto, al Tratado de 1707, se sumaron de manera entusiasta a las ventajas económicas que ofrecía esa unión con Inglaterra y su creciente imperio colonial. Una de las primeras medidas que adoptaron fue la que se ha llamado “Highland clearances”. Es decir, libremente traducido, “La “limpia” de las Tierras Altas”.

Un fenómeno crudamente descrito por el historiador escocés John Prebble en una obra titulada así precisamente, “The Highland clearances”, que se concretó en la expulsión de sus tierras de cientos de familias que hasta esos momentos habían seguido fielmente a esos mismos “chieftains” que, tras la derrota de 1745, se desentendían de ellos y se amoldaban rápidamente a la explotación industrial de tierra y ganado por la que tantas ventajas se les ofrecían en Londres, dando así, después de todo, por completamente prescindibles a aquellos “truaghain” -en gaélico, algo así como “pobres desgraciados”- que, sin siquiera tener dinero para hacerse un traje decente, con casaca y, sobre todo, calzones, los habían seguido ciegamente -salvo los que habían sido obligados, que también los hubo- en 1745 a la última rebelión militar contra aquel tratado de la unión firmado en 1707…

Un hecho histórico éste de la “limpia” de las Tierras Altas escocesas tras la derrota jacobita de 1745 por los herederos de los mismos que habían alentado a esa rebelión a los perjudicados por dicha “limpia”, que debería hacer que nos alegrásemos de que, después de todo, Euskadi no sea, en cuestiones como la del Tratado de 1707, como Escocia y que, por si acaso, deberíamos tener muy presente en los próximos meses, si es que oímos algo sobre posibles referéndums “a la escocesa” en Euskadi…