Sesión doble o ¿qué podemos aprender de Historia viendo “Lincoln” y “Django desencadenado”? (I)

Por Carlos Rilova Jericó

Perdonen que, después del breve paréntesis de la semana pasada, insista hoy, de nuevo, en las virtudes históricas de la última gran producción de Steven Spielberg, “Lincoln”. La culpa la tiene tanto la buena calidad de esa película como un lector de esta página, que me pedía, casi reclamaba, que le concediese más espacio en un nuevo artículo de este correo de la Historia, pues él creía que la película merecía algo más que lo que aquí se dijo en el artículo titulado “Steven Spielberg se pone serio”.

Como tenía todo la razón, eso es lo que hago, pero no tengo más remedio, tampoco, que abrir la página a otra película, “Django desencadenado”. Más que nada porque, como podrán ver los lectores de este correo de la Historia el lunes que viene, lo último del polémico Quentin Tarantino es, a su manera, otra gran lección de Historia sobre la América de la Guerra de Secesión como lo es “Lincoln”. Y no se debería hablar de la una sin hablar de la otra.

Así pues, por todas esas razones, este artículo, y el de la semana que viene, será una invitación a hacer una de esas sesiones dobles tan populares en los días en los que el cine era más barato aunque las películas, quizás, no fueran todas tan buenas en los aspectos técnicos como estas dos de las que me dispongo a hablar, a pesar de ser algunas de ellas igual de memorables.

De “Lincoln” ya dije en el post titulado “Steven Spielberg se pone serio” que era una película magníficamente interpretada, con actuaciones tan notables como la de Sally Field o Daniel Day-Lewis en los papeles respectivos de la señora y el señor Lincoln. Unas interpretaciones, a su vez, apoyadas en las de otros actores con menos protagonismo que esos dos personajes, pero que sólo añadían veracidad a lo que podemos ver en pantalla, que es lo que aquí nos interesa. No haría falta, pues, destacar lo evidente de nuevo

. También aludía en el artículo de hace dos semanas a que el señor Spielberg había superado en “Lincoln” su muy criticada tendencia a la sensiblería y hacía en esta nueva película un retrato sin concesiones de la América de mediados del siglo XIX -que, no lo olvidemos, es también la Europa de esa misma época-, incluyendo en ese lote la corrupción política que domina los parlamentos de esas fechas -más aún que en la actualidad- y sobre la que se da un verdadero recital -y una verdadera lección de Historia- en el “Lincoln” de Steven Spielberg.

Otro hecho evidente sobre el que, sin embargo, sí habría que insistir, puestos, como estamos, a evaluar qué puede aportarnos como espectadores interesados en la Historia, en aprender algo sobre ella, una película como “Lincoln”.

En efecto, el señor Spielberg ha hecho un verdadero regalo a ese público al describir crudamente por esa vía una América de mediados del siglo XIX que puede palparse casi con la mano, reflejada en la vestimenta de los personajes, en sus peinados y tocados, en la iluminación desmayada que los acompaña prácticamente por todos los interiores apenas se ha cernido sobre ellos la luz del crepúsculo, en el uso del lenguaje y en tantos otros detalles que llenan la pantalla durante las horas que dura “Lincoln”.

Son cosas que se pueden ver en, por ejemplo, la densa escena -una de las muchas escenas densas que hay en “Lincoln”- en la que el presidente habla con dos ciudadanos que acuden a la Casa Blanca a solicitar un favor. Concretamente el de que se les asegure la propiedad de un peaje que decían tener asegurado desde legislaturas anteriores.

En esa escena vemos a un par de norteamericanos comunes del 1860. Es decir, un hombre y una mujer que han ido a solicitar un favor político -en este caso al máximo representante de su gobierno-, vestidos para la ocasión con las mejores prendas que puede proveer la moda europea de la época -es decir, la importada desde la Francia del Segundo Imperio-. Algo que se refleja en el caso de ella en su vestido de larga falda acampanada con relleno de crinolina y en el aún más característico sombrero en forma de pétalo de flor -en boga desde comienzos del siglo XIX hasta mediados de esa centuria-, y en el caso de él en una chaqueta de solapas bastante notables e historiadas -más que las actuales-, un chaleco bastante ceñido al cuerpo y asimismo un variado catálogo de mostacho y patillas a la altura de cualquier barón o general del segundo imperio francés.

Hasta ahí la descripción de ese fragmento de Historia común entre Europa y Estados Unidos es perfecta, pero el modo en el que esos dos personajes hablan y se expresan -o callan- sólo demuestra que, en efecto, Steven Spielberg está dispuesto en “Lincoln” a contarnos la Historia de esa época crítica para su país sin ninguna clase de remilgos. La mujer, que es quien lleva la voz cantante en el diálogo con el presidente, se comporta exactamente como una mujer de clase media de aquella época, proveniente de un medio rural todavía mayoritario -tanto en América como en Europa-, pero que aún así intenta demostrar ciertas buenas maneras -por supuesto también importadas desde la Europa de Napoleón III y la reina Victoria- que se delatan, por ejemplo, en una estricta contención a la hora de responder a las preguntas que le plantea el presidente, en un lenguaje corporal que tiende a encorsetar unas maneras mucho más bruscas y agrestes, o en el modo en el que intenta disimular su falta de educación formal, especialmente notable en la manera en la que hablan tanto ella como su marido, llena de vulgarismos.

A todo eso presente en esa escena, que es un lujoso retrato histórico de la verdadera América -y Europa- de aquella época, habría que añadir otros detalles como por ejemplo el modo en el que uno de los dos acompañantes de Lincoln fuma en el interior del despacho. Un hecho que es agriamente reprochado por la mujer de la pareja de peticionarios -señalando que su marido sufre de enfisema- y que, en cualquier caso, era una práctica vista como poco civilizada en la época y característica del comportamiento algo desinhibido -casi descarado- que los europeos de la época consideraban propio de los norteamericanos, especialmente de los “yankees”, de esas fechas. Un choque cultural entre ambos lados del Atlántico a causa de detalles casi imperceptibles -por ejemplo, poner públicamente los pies encima de la mesa, mostrarse en posturas más o menos desenvueltas ante las señoras…-, detalladamente descrito, por ejemplo, por los miembros de la expedición científica española que visitará el Pacífico y California hacia 1862.

Otro de los aspectos a destacar de esa conversación escenificada en “Lincoln”, como vemos tan fértil para aprender Historia de la época, sería el detalle del modo en el que los dos peticionarios responden a la pregunta del presidente Lincoln acerca de cómo se llama el diputado que los representa en Washington, refiriéndose a él por el diminutivo de su nombre -Bill- y su apodo -“el flaco”-, exceso de confianza que ambos, y en especial la mujer, tratan de corregir de inmediato derivando su comportamiento hacia unos modos más aceptables a los prescritos por las encorsetadas normas de urbanidad victoriana, intentando así de ocultar el trato casi familiar, habitual en la época, entre votantes y representantes.

Se trata de un detalle más importante de lo que parece, porque con él -parece evidente- Spielberg no ha querido tan sólo reflejarnos cómo eran la América y los americanos de la época de la Guerra de Secesión, sino conducirnos por esa vía casi jocosa a los pormenores de la vida política de aquellas fechas, que pasaban, aparte de por familiaridades como esas, por unas normas de cortesía parlamentaria que tienen poco que ver con las actuales. Como se ve, por ejemplo, en otros pequeños detalles de “Lincoln” como los cafés y cigarros, así como bebidas al parecer alcohólicas, que proliferan en los escaños de sus señorías en el Congreso de Washington y, sobre todo, en los insultos venenosos y a veces verdaderamente bastos que se intercambian entre algunos de ellos durante los debates parlamentarios.

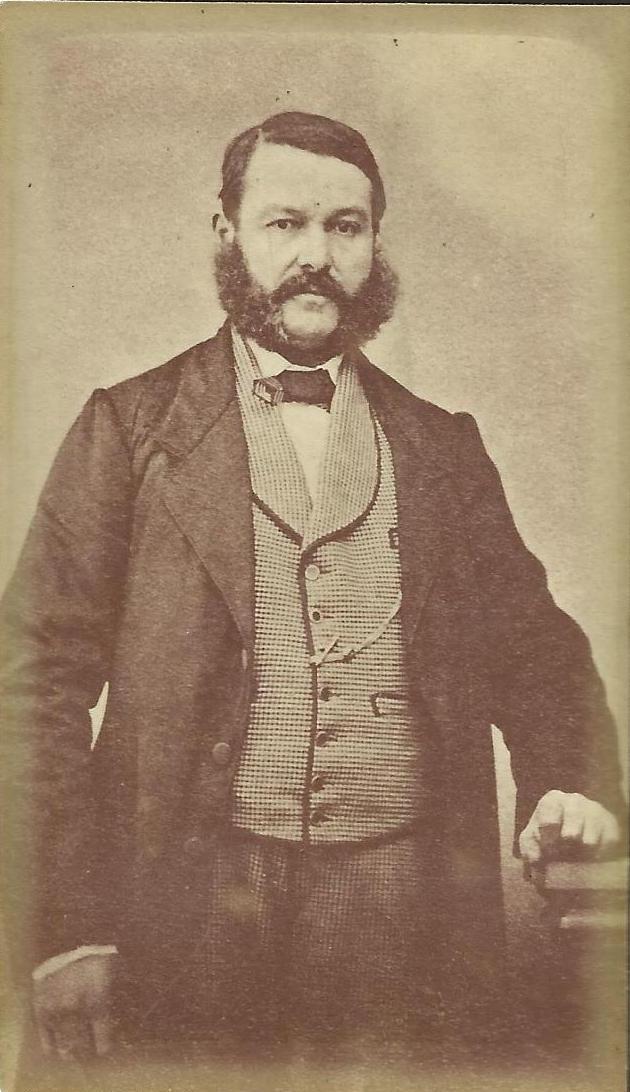

Algo muy notable, por ejemplo, en la interpretación, también notable, que hace Tommy Lee Jones de uno de los personajes históricos de aquella época -el controvertido Thaddeus Stevens- cuando se enfrenta en el Congreso con los diputados que luchan a todo trance por evitar que se apruebe la enmienda que abole la esclavitud en Estados Unidos.

Otro gran acierto de la película con el cual Steven Spielberg se redime a sí mismo, y redime a su vez al cine histórico norteamericano, al rehabilitar a través de esa interpretación la memoria colectiva estadounidense, que hasta ese momento, tal vez, podría recordar a ese polémico personaje, el diputado Thaddeus Stevens, como el infecto villano que -apenas disfrazado bajo el nombre de Austin Stoneman- puede verse en una de las obras cumbre del cine, “El nacimiento de una nación” de David Wark Griffith. Una película que supuso todo un hito en la Historia del cine en el aspecto técnico, como lo reconocen todos los especialistas en la materia, a pesar de que su contenido -que les invito a ver después de ver “Lincoln”- no pasase de ser un verdaderamente chocante panfleto sudista que, sin duda, les ofenderá profundamente o les moverá a una risa sarcástica y algo inquieta. A menos que sean supremacistas blancos o miembros del Ku Klux Klan…

Bien, esto es lo que les puedo decir con respecto a “Lincoln” y sus virtudes como vehículo con el que aprender Historia. No es lo único, desde luego, que se puede decir de esta gran película, que tendrá bien merecidos muchos premios de la Academia, pues podría hablarles también del reflejo que se hace en ella del uso del telégrafo para las comunicaciones de guerra o la escenificación de las terribles mutilaciones que sufrían los soldados de línea en brutales combates casi siempre cuerpo a cuerpo, pero considero que con lo dicho será bastante para todos los que quieran una clave o una guía para interpretar lo que han visto -o lo que van a ver- viendo “Lincoln”.

Ahora tendría que hablarles de lo que les puede aportar a ese respecto otra de las películas que están arrasando en taquilla y está ambientada en, más o menos, la misma época reflejada en “Lincoln”.

Lo haría hoy mismo, pero el espacio disponible se me agota, y así, antes de utilizar el poco que me queda, lo único que puedo decirles ahora es que “Django desencadenado” es, aparte de una magnífica película -al menos para aquellos que no odien visceralmente a Quentin Tarantino y su forma de hacer cine-, una magnífica lección de Historia, como “Lincoln”, sobre la América -y, por tanto, la Europa- de mediados del siglo XIX. Eso aparte de ser todo un homenaje a un género tan nuestro como el Spaghetti Western.

Los detalles sobre esto se los daré -eso espero- la semana que viene, dejando ahora las cosas en este punto usando de un mecanismo muy popular en la América -y la Europa- de mediados del siglo XIX que se refleja magníficamente, casi en cada fotograma de “Lincoln” y también de “Django desencadenado”. Es decir, el de los folletines por entregas, que dejaban la acción suspendida cada semana para la siguiente edición de la publicación en la que eran vertidos con un “continuará”…