Las falsas Navidades del emperador Napoleón

Por Carlos Rilova Jericó

Probablemente el libro me vio a mí y yo, desde luego, lo vi a él. Fue en Burdeos, durante el tiempo de Adviento, así que supongo que todo lo predestinaba a ayudar a llenar esta página en la víspera de estas Navidades del año 2013, en las que se cumplen doscientos años del peor invierno -después del de 1812- para el emperador Napoleón, el hombre que fue el amo de Europa durante unos cinco años, más o menos.

El autor del libro, titulado “Leyendas de Navidad”, era Gustave Lenotre, un erudito experto en el tema de la revolución francesa que, en diversas obras, diseccionó aquel período histórico. Desde las (casi inexistentes) relaciones sentimentales de Robespierre, hasta las calles y casas desaparecidas del París revolucionario.

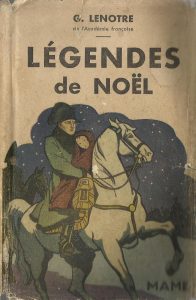

Si el libro me llamó la atención fue por la ilustración de la portada de estas “Leyendas de Navidad” en la que Napoleón aparecía retratado de un modo que pocas veces se asocia con él.

Lo hemos visto, sí, como general revolucionario dotado de unas rebeldes melenas tipo estrella del Heavy Metal, como hombre de estado con la mano metida bajo el chaleco y apoyado en una mesa cargada con el peso del poder, como emperador autocoronado y, sobre todo, como general victorioso que decide, con un gesto del dedo índice de su mano, el destino de batallas y naciones en Jena, Eylau, Austerlitz, Wagram…

Sin embargo es muy difícil verlo tal y como está retratado en la portada de ese libro que llamó mi atención: llevando bajo su seno protector a un niño envuelto en mantas -bastante cariacontecido, el niño- en medio de lo que parece una fría noche invernal. Navideña para más señas según lo que insinúa el título del libro.

Semejante ternurismo asociado con aquel Ogro, aquel Tirano de Europa, sin duda merecía atención.

Lo primero que descubrí al tener en mis manos este libro, cuya portada ilustra este nuevo correo de la Historia, es que era una edición de bolsillo del año 1948 hecha por la impagable editorial Mame e hijos de Tours, autora de algunos de los libros más bellos publicados en Francia desde finales del siglo XIX.

El libro conoció otra edición más lujosa, en 1957, que tenía sin embargo mucha menos garra que la que nos sirve hoy de ilustración, a pesar de estar enriquecida por la editorial Gautier-Langereau con imágenes de Épinal. Esa especie de vistoso telediario en papel que tanto contribuyó a forjar la leyenda de Napoleón.

Los cuentos son los mismos que los de esta edición de bolsillo de 1948 que ilustra este artículo pero la edición de 1957 no los sabía vender tan bien como esta de 1948 por medio de esa imagen original, no incautada a los archivos de Épìnal, en la que se representaba a un Napoleón altruista, protector de la infancia desvalida. Y encima en Navidad. Así que dejaremos ahí, para mejor ocasión, esta otra edición de esos cuentos napoleónicos ambientados en estas señaladas fechas.

Vamos a centrarnos, pues, en lo que nos cuenta la imagen usada como portada en esa edición de 1948 de las “Leyendas de Navidad” de Gustave Lenotre.

Con ella el artista contratado por Mame e hijos trataba de ilustrar el primero de los cuentos de Lenotre agrupados en ese volumen. Se titulaba “El éxtasis”. Lenotre lo ambientaba en Compiègne, uno de los palacios de Napoleón III, durante eso que hemos llamado “Segundo Imperio”. El que va, bajo la tutela de ese sobrino del primer Napoleón, desde 1852 hasta 1870.

“El éxtasis” es la narración, a instancias de la emperatriz Eugenia, de un, al parecer, apócrifo general imperial -D´Olonne- de cierto episodio que tiene lugar durante una de las campañas de Napoleón en Europa central, la que culmina con la absoluta victoria de Austerlitz en diciembre de 1805.

Una noche víspera de Navidad de ese año llega hasta la casa de unos emigrados franceses una presencia percibida como monstruosa, descrita como un hombre de baja estatura vestido con redingote gris y bicornio y rodeado de altos mandos militares arropados con deslumbrantes uniformes llenos de entorchados y galones dorados. Tanto los habitantes de la casa, una anciana aristócrata francesa huida de la revolución y un sacerdote refractario -también huido con ella como fiel sirviente de la familia- saben perfectamente de quién se trata: es el Ogro, el jefe de los revolucionarios que -desde su punto de vista- han devastado Francia y la han hecho descender a los abismos, llenándola de chusma insolente, acabando con la educación, el lujo y la elegancia que la aristócrata y el clérigo identifican como señas de la Francia del Antiguo Régimen.

En definitiva, esa víspera de Navidad de 1805 ha llegado hasta ellos el monstruo del que han estado hablando desde, por lo menos, 1792 al tercer habitante de la casa, el tierno infante -hoy diríamos preadolescente- nieto de la aristócrata y alumno del sacerdote que en esos momentos duerme plácidamente, esperando que el Niño Jesús le traiga como regalo de Navidad unos cuantos soldados franceses que faltan en su colección de juguetes. Deseo que ha dejado claramente escrito en una hoja de papel junto a sus zapatos vacíos.

En medio de la conmoción causada por la entrada en la casa de Napoleón con todo su avasallador séquito, la anciana ve cómo el Ogro lee la petición del niño y decide llevárselo por esta causa. El emperador da órdenes tajantes: que envuelvan al muchacho en mantas y lo lleven fuera de la casa, que se lo entreguen, cosa que, para que no falte nada de dramatismo a la escena, se hace sosteniendo un exótico mameluco las riendas de la montura del emperador.

Se inicia así una cabalgada rodeada de una cierta aureola mágica, en la que el muchacho no despierta hasta llegar la hora del alba de ese día de Navidad, descubriéndose subido al caballo del emperador, desfilando ante las tropas imperiales formadas que vitorean a su ídolo: Napoleón, rey de Italia, futuro protector de la Confederación del Rin, emperador de los franceses… El mismo personaje que dice al muchacho, “¡No temas nada!. Habías pedido al pequeño Jesús soldados franceses. ¡Ahí los tienes!”…

Este cuento acaba más o menos así, descubriéndonos que el muchacho en cuestión es el propio narrador y que desde ese día goza del favor de Napoleón, que pasa también a ser unánimemente admirado por la abuela del muchacho, repuesta en sus antiguos privilegios por el Ogro, hasta el punto de menospreciar a la corte de Luis XVIII cuando sea restaurada definitivamente en 1815.

Una bella narración que, sin duda, resultaba muy apta para los oídos de la nobleza del Segundo Imperio. Una en la que Napoleón asciende al rango de rey mago, de Papa Noel… de emperador taumaturgo o poco menos. Una bella narración en la que, sin embargo, se ha suprimido la verdad histórica que podemos asociar con Napoleón, las Navidades y los paisajes nevados tan propios de la imaginería de estas fechas. Es decir, campos de batalla cubiertos de centenares de cadáveres de hombres y bestias helados, como realmente los hubo en los días posteriores a la batalla de Austerlitz en los que está ambientado este bello cuento, que no Historia.

No les digo más. Sólo les deseo que de verdad estas sean unas felices Navidades y que las cenas en las que se vayan a sentar como comensales dentro de apenas un día, no se conviertan en una reedición de Eylau o de Austerlitz. Tengan en cuenta en esos momentos que tanto derroche de violencia a Napoleón, al de verdad, no al del cuento de Lenotre, sólo le sirvió para acabar exiliado en la isla de Santa Elena, muriéndose lentamente allí en compañía, principalmente, de su propia, y absurda, megalomanía.