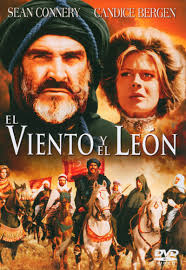

Aprendiendo Historia gracias al Cine ¿o a pesar de él…?. “El viento y el león” de John Milius (1975)

Por Carlos Rilova Jericó

Por alguna extraña inercia esta semana he decidido seguir hablando de la no siempre buena relación entre Historia y Cine.

Por alguna extraña inercia esta semana he decidido seguir hablando de la no siempre buena relación entre Historia y Cine.

Si la semana pasada, conmemorando el centenario de la detención de Mata Hari, hablaba de cómo la había mitificado la película de ese mismo título (“Mata Hari”), estrenada en 1931, esta semana me gustaría hablar de “El viento y el león”. Una película que ya he citado en ocasiones anteriores en este correo de la Historia, pero sólo de pasada, sin entrar a fondo en su contenido.

Fue estrenada en el año 1975 y dirigida por un director, John Milius, que, eso no se le puede negar, conocía muy bien su oficio. Es decir, el de rodar películas que hacían ir a la gente a las salas de Cine.

Eso, sin embargo, no significa que sus películas no fueran un abuso de confianza, por muy bien que estuvieran rodadas, por mucho que fueran un espectáculo visual de gran calidad.

Ese es el caso de “El viento y el león”. Es un abuso de confianza con respecto al público y es un espectáculo visual de gran calidad.

La ambientación de los exteriores, los trajes de época, el rodaje de la acción… todo está hecho con mucha maestría. Una que hoy, por desgracia, demasiadas veces, se deja en manos de unos efectos especiales que, a base de persecuciones increíbles, explosiones apabullantes y tiroteos más inverosímiles que el colt-ametralladora de las películas “de vaqueros” de John Wayne (sí, ese al que nunca se le acababan las balas, a pesar de que el tambor de un revólver sólo podía llevar seis), intentan ocultar guiones muy poco convincentes y una acción que sería capaz de aburrir a rebaños enteros de ganado ovino.

Pero esa maestría como cineasta de Milius no quita para que “El viento y el león” no deba ser tomada con toda la precaución posible. Al menos si queremos aprender algo de Historia gracias a ella.

Para empezar, Milius se toma grandes libertades con la Historia desde el principio. Es cierto que en el Marruecos de principios del siglo XX, en 1904, el jeque Raisuli (interpretado magníficamente por Sean Connery en “El viento y el león”) secuestró a ciudadanos americanos de apellido Perdicaris. Lo que pasa es que el secuestrado en cuestión era Ion Perdicaris. Un inmigrante griego vaga e imprecisamente nacionalizado estadounidense, al que aquello del “sueño americano” le fue bastante bien. Tanto como para viajar por países “exóticos” y, gracias a su bien nutrida cartera, atraer la atención de personajes a medio camino entre el héroe y el bandolero. Como parecía ser el caso del jeque Raisuli.

Milius y sus productores, desde luego, pensaron que la historia que se iba a contar en “El viento y el león”, funcionaría mejor si, en lugar de que un tipo barbudo -El Raisuli- secuestrase a otro tipo barbudo -Ion Perdicaris-, la secuestrada era una rubia y atractiva Candice Bergen interpretando a una apócrifa Eden Perdicaris, pues, en realidad, la mujer de Perdicaris se llamaba Ellen y, aunque se vio algo baqueteada por el secuestro, fue dejada atrás por El Raisuli.

Pero no es esa la única libertad que Milius se tomó con la Historia real en “El viento y el león”. Lo peor es el modo en el que interpreta los hechos que ocurrieron a principios del siglo XX en torno a un imperio marroquí que se iba a convertir, pronto, en un Protectorado tutelado por potencias europeas.

Según Milius, los alemanes enviaron tropas a luchar a Marruecos para capturar a El Raisuli. Tropas que a su vez se cosen a tiros con la Infantería de Marina estadounidense enviada por el presidente Teddy Roosevelt a resolver el ya famoso asunto. Las cosas tenían que ser así, porque de otro modo la película -huérfana de esos momentos de acción- podría haber sido un fracaso comercial.

Eso no significa, por supuesto, que las cosas fueran así. Ion Perdicaris fue liberado de un modo mucho menos contundente y los tiroteos entre soldados americanos y alemanes nunca tuvieron lugar en el marco incomparable de una pequeña “kasbah” marroquí. Como ocurre en “El viento y el león”.

Peor aún es el punto y final que Milius da a su película. Con un triunfal Teddy Roosevelt diciendo a sus colaboradores más cercanos que al día siguiente, con la señora Perdicaris liberada, se iba a poner a dictar condiciones sobre lo que iba a pasar en Marruecos a partir de esos momentos. Nada más lejos de la realidad…

Lo que pasó con Marruecos en esos momentos, y en los meses y años siguientes hasta 1905, no tuvo nada que ver con lo que Teddy Roosevelt dijera o dejase de decir.

La película, de hecho, es incapaz de mostrar los hechos históricos reales. Probablemente porque, para el espectador norteamericano medio, hubieran sido, como mínimo, extraños, inasumibles.

Sí, muy probablemente ese público no habría podido aceptar que, el futuro de ese estado fallido que es Marruecos en 1904, estaba no en manos de Estados Unidos sino en las de tres potencias europeas que podemos nombrar por orden de importancia en el asunto: Gran Bretaña, Francia y… España.

Pues sí, por difícil de creer que parezca, Teddy Roosevelt, por mucho que hubiera contribuido a la derrota española en 1898, no había conseguido -ni él, ni el magnate de los periódicos Hearst, ni Henry Ford, ni Edison, ni los Morgan…- que Estados Unidos se convirtiera en una potencia mundial que pudiera dictar nada.

De hecho, la victoria sobre España en 1898 lo único que había conseguido es que Estados Unidos empezase a dar miedo a las potencias europeas. Las mismas que, desde el momento en el que se cerraron los acuerdos de París que ponían fin al conflicto entre España y Estados Unidos, empezaron a buscar la manera de que esa última potencia -Estados Unidos- no les hiciera a ellas lo mismo que acababa de hacer con España.

Para ello los británicos negociaron hasta la extenuación con Fermín Lasala y Collado. Un hábil diplomático donostiarra enviado expresamente en 1900 a la, hoy, tan maltrecha embajada española de Londres para tratar de sacar adelante acuerdos favorables para la vapuleada España.

Durante los cuatro años que el que estas líneas escribe dedicó a reconstruir todo esto para sacarse un doctorado en Historia, descubrió, en efecto, que lo que cuenta “El viento y el león” a ese respecto se aleja bastante de la realidad que se puede encontrar en archivos británicos y franceses o bibliotecas como la British Library. Allí, por el contrario, se ven minutas urgentes en las que los estados mayores británico y francés temen ver a Estados Unidos tomando las islas francesas del Caribe o invadiendo, por enésima vez, Canadá. En esos papeles también se habla de congraciarse con España, que podría ser un elemento a contar como aliado en esas futuras guerras con Estados Unidos…

De ahí salió el Protectorado español sobre Marruecos y el afianzamiento de un imperio español en África que, de hecho, se mantuvo hasta finales del siglo XX en algunos casos.

Eso, y el Protectorado francés sobre ese imperio marroquí desmantelado que tan bien se describe en “El viento y el león”, fue algo que la incontenible fanfarronería de Teddy Roosevelt tuvo que digerir con la boca callada. Por una vez y sin que sirviera de precedente. Teniendo que esperar muchos años a que un cineasta norteamericano contase la Historia no como fue, sino como a él le hubiera gustado que fuera…

Lo más paradójico de todo esto fue que la película, además, se rodó en España -tanto escenas que se supone suceden en Marruecos como las que se supone suceden en el Medio Oeste norteamericano- y los supuestos marines americanos de la batalla final de “El viento y el león” eran, en realidad… soldados españoles haciendo de extras.

Ya hemos comentado, en ocasiones anteriores, que la Historia da muchas vueltas ¿verdad?…