Pánico en la mirada. La mujer y la Guerra de los Treinta Años

Por Carlos Rilova Jericó

Como ya avisé hace dos semanas, hasta la última de este mes de octubre todos los correos de la Historia de cada lunes se dedicarían a anunciar la conferencia correspondiente del ciclo que la Asociación de historiadores de Bortziriak/Cinco Villas está llevando a cabo -junto con el Ayuntamiento de Hondarribia- para conmemorar los acontecimientos del Gran Asedio a esa ciudad guipuzcoana. Ese que, como espero ya haya ido quedando claro (tanto en esas conferencias como en estas páginas), fue un acontecimiento relevante de la llamada Guerra de los Treinta Años.

Como ya avisé hace dos semanas, hasta la última de este mes de octubre todos los correos de la Historia de cada lunes se dedicarían a anunciar la conferencia correspondiente del ciclo que la Asociación de historiadores de Bortziriak/Cinco Villas está llevando a cabo -junto con el Ayuntamiento de Hondarribia- para conmemorar los acontecimientos del Gran Asedio a esa ciudad guipuzcoana. Ese que, como espero ya haya ido quedando claro (tanto en esas conferencias como en estas páginas), fue un acontecimiento relevante de la llamada Guerra de los Treinta Años.

Esta semana toca en este nuevo correo de la Historia hablar de dos cosas. La primera es aclarar cómo una partitura musical de hace 380 años podía servir como documento histórico para aclarar ciertas afirmaciones.

Quienes estuvieron en la conferencia de la semana pasada ya han resuelto ese pequeño enigma. Quienes no pudieron asistir a ella por la razón que fuera, podrán satisfacer esa curiosidad histórica en este encabezamiento del artículo de esta semana.

Se ha dicho frecuentemente que la plaza fuerte conocida en 1638 como “Fuenterrabía” y hoy como “ciudad de Hondarribia”, fue la primera en soportar lo que hoy llamamos “bombardeo”, con morteros que lanzaban sobre ella balas con carga explosiva. Una técnica devastadora que dejó esa población guipuzcoana semidestruida si seguimos el relato del asedio que traza, por ejemplo, Palafox.

Parece ser que ese dudoso honor, sin embargo, no le correspondería, siendo otras las primeras plazas afectadas por esa técnica producto de la peculiar Ciencia de la Europa renacentista y barroca. Y la clave en esta ocasión está en una de las partituras escritas por Claudio Monteverdi (del que hablaba la semana pasada) en el año 1638.

En la pieza titulada “Altri canti de Amor” (a la que también hacía referencia la semana pasada) la voz cantante pedía que se le dejase entregarse al ejercicio de la Guerra (que no del Amor) y así blandir la espada y “bombeggiar le faci”… parte de la letra de ese madrigal que se ha traducido al castellano como “destrozar los rostros”.

Lo cierto es que “bombe” en el italiano de hoy día significa “bombas” y aunque “bombeggiar” no existe como tal verbo en los diccionarios actuales (tan sólo aparecen los verbos “bombardare” y “pompare”) lo podríamos traducir como “usar bombas” y, por extensión, como sinónimo de aplastar, destrozar, laminar… en este caso el rostro del enemigo al que se refiere el madrigal.

Evidentemente si Monteverdi manejaba ese concepto ya en 1638, difícilmente esa técnica del bombardeo podía haber sido puesta en uso, por primera vez, en el verano de ese año sobre la actual ciudad de Hondarribia.

Aclarado esto (como se había prometido) para todos los que se perdieron la conferencia del pasado miércoles, toca ahora hablar de la siguiente.

En ella se tratará de las consecuencias de esa destructiva batalla -tanto da si la ciudad fue la primera o no en experimentar un bombardeo- para la población civil. Y, en especial, para su parte más vulnerable: las mujeres.

Se abordará esa cuestión desde una perspectiva científica poco utilizada y que, tal vez, no ha hecho tanta fortuna académica como debiera. Me refiero a la que se dio en llamar “Psicohistoria”.

Nada -o muy poco- tiene que ver ese término con la original invención de una ciencia de predicción y modificación histórica creada por el autor de ciencia-ficción Isaac Asimov para su largo ciclo de la Fundación.

La Psicohistoria desde la que vamos a abordar este miércoles que viene la cuestión del Gran Asedio de 1638, es la forma de hacer Historia en la que la Psicología se utiliza, aplicada a los datos históricos, para mejor interpretar un determinado retazo del pasado.

En este caso Julia Rodríguez Onaindia, licenciada en Psicología por la UPV-EHU y actualmente concluyendo su doctorado con un tema de Psicología social, nos ilustrará -combinando ese campo científico con los datos históricos- sobre los posibles sentimientos de las mujeres que, como las hondarribiarras de 1638, viven en una plaza sitiada.

Obviamente una situación complicada y que no transcurre sin dejar huella. Eso a pesar de que, como se explicará en la sesión de este miércoles, la Psicología (la mentalidad, si se quiere) de 1638 no se basaba en los mismos elementos en los que se basa la de una mujer -o un hombre- actual, habitantes de una realidad en la que el Psicoanálisis es ya parte del medio ambiente que nos rodea y, por tanto, todo acto humano -consciente o inconsciente- es debidamente analizado y diagnosticado…

Así es, las mujeres atrapadas tras las murallas y bastiones de la que hoy conocemos como ciudad de Hondarribia, tenían a su alrededor y ante ellas un panorama que, por pura lógica, sólo podía causar pánico y otros desarreglos mentales.

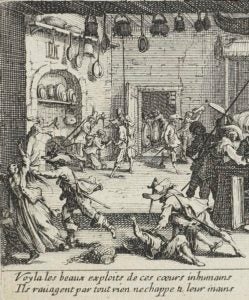

Estamos en la Guerra de los Treinta Años, uno de los conflictos bélicos más álgidos de los muchos que han jalonado la Historia de la Humanidad, porque en él, en principio, se lucha por cuestiones fundamentales, que constituyen la base de la identidad personal. En este caso las creencias religiosas. De ahí se derivó una ferocidad sin límites contra el oponente, que llevó a buscar no sólo su derrota sino su exterminio físico…

Una situación que se generalizará incluso aunque, como ocurre en el caso de la plaza fuerte que era en 1638 la actual Hondarribia, lo que esté en juego no sea tanto esa cuestión esencial (es decir, la religión), como unos intereses estratégicos más abstractos, menos pasionales.

En definitiva, la situación que vivieron las hondarribiarras de hace 380 años es de esas que causa una angustia profunda, un desgaste emocional que se convierte en una lenta tortura. La que deviene de imaginar lo que puede ocurrir una vez que la plaza caiga, cuando sus defensas sucumban y la población sea entregada a saco por la oficialidad sitiadora que, de ese modo, recompensa los largos y sangrientos sufrimientos de sus hombres durante un asedio reglado contra una plaza fuerte de primer orden. Una de esas que sólo podía ser atacada con numerosas bajas en cada asalto. La mayoría de las mismas -de esas bajas- mortales de necesidad.

El corolario de esos temores ha quedado plasmado incluso en serios documentos históricos. Por ejemplo, el legajo número 1292 del Negociado de Mar y Tierra conservado en el Archivo General de Simancas, que el coronel Olavide daba a la luz pública en la revista “Euskal-Erria” en 1914.

En ese documento se recogían, entre otras cosas, las amenazas directas que el jefe francés envió a Diego de Butrón, uno de los alcaldes hondarribiarras (y por tanto responsable de la defensa) señalándole las consecuencias de no avenirse a entregar la plaza sin más lucha. Entre ellas se mencionaba la de la violación de las mujeres. Incluida, por supuesto, la hija del propio Butrón…

Todas estas barbaridades institucionalizadas -tal y como nos lo indica ese documento tan severo- fue la cruda realidad con la que tuvieron que convivir las hondarribiarras de hace 380 años. Obviamente una terrible situación que tuvo que hacer mella en sus mentes y que, por tanto, debe ser un objeto de interés para quienes estén interesados en conocer mejor nuestro pasado.

Un legítimo fin al que, por lo que respecta a este aniversario del Gran Asedio de Hondarribia, se va tratando de dar respuesta semana a semana en la Casa de Cultura de esa ciudad guipuzcoana…