El mariscal Lannes, el mariscal Berwick y un ciclo de conferencias (1719-1809)

Por Carlos Rilova Jericó

Si ayer mismo el reemplazo esta semana del comandante naval de San Sebastián casi exigía que el nuevo correo de la Historia estuviera dedicado a un ilustre marino vasco -en este caso el almirante Mazarredo- la continuación esta misma semana, y en esa misma ciudad, de un ciclo de conferencias sobre el 300 aniversario de la fase vasca de la Guerra de la Cuádruple Alianza, casi exige, también, esta edición especial del correo de la Historia.

Si ayer mismo el reemplazo esta semana del comandante naval de San Sebastián casi exigía que el nuevo correo de la Historia estuviera dedicado a un ilustre marino vasco -en este caso el almirante Mazarredo- la continuación esta misma semana, y en esa misma ciudad, de un ciclo de conferencias sobre el 300 aniversario de la fase vasca de la Guerra de la Cuádruple Alianza, casi exige, también, esta edición especial del correo de la Historia.

En efecto, esta edición especial es necesaria, cuando menos, para avisar que mañana mismo a las 19:00, en la Biblioteca Koldo Mitxelena de la capital donostiarra, habrá una conferencia sobre un asunto histórico importante relacionado con esos hechos que, ahora hace 300 años, convirtieron a Guipúzcoa en una provincia más de la rutilante corte de Luis XV. La impartirá, además, Miguel Ángel Domínguez Rubio. Un verdadero especialista en esta materia y, además, lector asiduo, desde su fundación, de este correo de la Historia.

Y, ¿cuál es, en concreto, esa cuestión de la que se hablará mañana? Pues una muy sencilla y a la vez más importante de lo que habitualmente se cree: la evolución de la táctica militar necesaria para que campañas, como la guipuzcoana de 1719, fueran un éxito o un fracaso para uno de los dos bandos en liza.

Hace ahora 300 años en San Sebastián no estaba nada claro cuál de los dos ejércitos desplegados sobre esa Frontera Norte tenía mejores oportunidades de derrotar a su oponente.

Incluso en una guerra dieciochesca como aquella, moderada, además, por ser -en el fondo- poco más que una riña familiar, la situación bélica desencadenada desde el invierno de 1719 presentaba un cariz nada grato. Ni para los atacantes bajo el mando del mariscal duque de Berwick, ni para los defensores de esa provincia y sus plazas fuertes.

Así es, tanto los atacantes -lo más granado del Ejército de Luis XV- como los defensores -milicia provincial guipuzcoana y oñatiarra, regimientos de línea como el África, el Zamora, el León, el Galicia, el Flandes, la Guardia Valona…- tenían ante sí una situación realmente complicada.

Tan complicada que el mariscal duque de Berwick y alguno de sus subalternos -concretamente el señor de Silly- trataron de evitar un choque armado y buscaron una entrega de la provincia digamos que “por las buenas”.

Hacían bien en seguir esa vía diplomática, tan habitual en las guerras dieciochescas en las que, muchas veces, grandes, medianos o pequeños territorios pasaban de mano en mano sin que se hubiera disparado un solo tiro. Bastando tan sólo con la amenaza de un despliegue de tropas cerca de esos territorios en disputa.

Hacían bien, en efecto, tanto el mariscal duque de Berwick como el señor de Silly en tratar de conquistar la provincia por esa vía diplomática, porque de tener que hacer entrar a sus tropas bajo el fuego de los regimientos de línea españoles y la milicia provincial y oñatiarra, las bajas podían ser considerables. Y, de hecho, el éxito de esa maniobra contra la corte de Felipe V podía verse comprometido…

Como se explicará en la conferencia de este miércoles en el Koldo Mitxelena, los movimientos de tropa de línea o de milicia podían causar serios problemas en un terreno montuoso como lo es el guipuzcoano.

En él, tanto las emboscadas como los enfrentamientos en línea, podían causar, en efecto, decenas, centenares, de bajas. Como así fue en los meses en los que los efectivos desplegados allí por la corte española infligieron numerosas pérdidas a Berwick y retrasaron considerablemente su avance.

Aparte de esos enfrentamientos en campo abierto en las zonas boscosas tan abundantes en Guipúzcoa, el mariscal duque de Berwick tuvo también que enfrentarse a artefactos verdaderamente letales. Se trataba, concretamente, de las defensas de la actual Hondarribia y de la propia San Sebastián.

Ambas plazas fuertes eran justo aquello para lo que habían sido concebidas por los ingenieros militares del siglo XVI que les habían dado la temible forma con la que se encontró, de frente, el mariscal duque de Berwick hace ahora trescientos años. Es decir, fortificaciones abaluartadas cuyo único fin era enganchar en sus bastiones al mayor número de víctimas posible y durante el mayor tiempo posible.

Fuenterrabía (hoy Hondarribia) era el primer obstáculo que Berwick tenía que neutralizar. Eso significaba rodear a esa ciudad y encerrar en su interior a la milicia y a las tropas de línea españolas que defendían esa plaza. Tal y como estaba previsto en la Matemática de los ingenieros militares de la época, eso requería cientos de hombres, miles de hecho, obras de ingeniería y un gasto considerable de vidas y de material militar. Empezando por ingentes cantidades de la preciada pólvora y munición explosiva para bombardear la plaza antes de asaltarla.

Fuenterrabía resistió menos de lo esperado, pero fue preciso abrir dos brechas en su muralla para que la ciudad accediera a rendirse, evitando así a las tropas de línea atacantes la masacre de un asalto frontal.

En San Sebastián las cosas fueron mucho peor y eso que en Fuenterrabía no habían sido fáciles precisamente. La plaza resistió cerca de dos meses y en ella se representaron las temibles escenas que habían sido habituales en Europa desde el siglo XVI en adelante y lo serian todavía muchos años después.

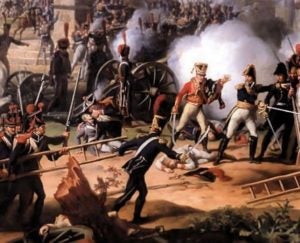

En resumen: las tropas de línea defensoras de San Sebastián -y su milicia local- aprovecharon la mortífera lógica de los baluartes tras los que se protegían para diezmar a las columnas francesas que avanzaban hacia los puntos en los cuales pensaban que sería más fácil rebasar aquellas murallas. Quienquiera que haya visto -por ejemplo en la ciudadela de Pamplona- un dispositivo amurallado como el que tenía San Sebastián en esos momentos, sabe que esas columnas de asalto debían cruzar metros y metros de terreno descubierto recibiendo descargas de fusilería y Artillería desde, por lo menos, tres ángulos diferentes…

Traducido a un lenguaje menos técnico, hace trescientos años, en San Sebastián, muchos soldados franceses, a las órdenes del mariscal duque de Berwick, tuvieron que demostrar lo que era valor -verdadero valor- avanzando contra esas murallas desde las que se les tiroteaba constantemente. Viendo caer a compañeros suyos atravesados de un balazo o por un casco de metralla a escasos centímetros de donde ellos se encontraban, teniendo que retroceder bajo ese furioso fuego defensivo para dejar que la Artillería continuase “ablandando” las defensas de la ciudad. Esperando que así, acaso, el siguiente asalto fuera más sencillo, que hubiera apostados tras los parapetos y troneras que culminaban las murallas donostiarras menos soldados de los regimientos África, Zamora, Flandes…, menos milicianos guipuzcoanos…

En definitiva, hace trescientos años se vivió allí un cuadro de terror y valor sumidos y mezclados en la misma escena histórica. Algo que se había repetido muchas veces antes del verano de 1719 en San Sebastián y se repetiría muchas otras veces. Exigiendo a veces, incluso, que los mariscales se pusieran al frente de sus columnas de asalto. Para dar ejemplo, para dar ánimos a hombres naturalmente aterrorizados por lo que les esperaba en casos como aquellos.

Es lo que haría noventa años después, un 23 de abril de 1809, el mariscal de Napoleón Jean Lannes, poniéndose en cabeza del asalto contra las brechas de Ratisbona, tomando en sus manos una de las escalas necesarias para ello.

Esa es, curiosamente, una anécdota que se ha convertido en un lugar común de la Historia popular francesa pero que, a decir verdad, en realidad, no fue nada demasiado extraordinario si lo comparamos con mucho de lo que se vio en tierras guipuzcoanas ahora hace trescientos años. Como podrán comprobar mañana mismo quienes estén, a partir de las 19:00, en la biblioteca Koldo Mitxelena…