Algo de Historia del Trienio Liberal: sargentos franceses y caballos de San Jorge (1820-2020)

Por Carlos Rilova Jericó

Este año de 2020 empieza casi obligatoriamente para los historiadores con referencias al bicentenario del Trienio Liberal español.

Este año de 2020 empieza casi obligatoriamente para los historiadores con referencias al bicentenario del Trienio Liberal español.

No sé qué recorrido tendrá la efeméride. Por lo que a mi corresponde, que algo he trabajado ese tema, no va a pasar de largo.

Para ello, claro está, empezaré por dedicarle el primer correo de la Historia de este año 2020. Y como quiero que sea una pieza lo más original posible y no un recitado, casi canónico, de esos tres años (con frases ya bastante manidas que se repiten una y otra vez, tales como: fue un fracaso de un nuevo intento de modernizar España, no fue tan revolucionario, fue demasiado revolucionario…) lo abordaré desde sus aspectos más desconocidos.

Es decir, desde el punto de vista sobre el tema que se tuvo en el extranjero, en la Europa más allá de los Pirineos. Por eso hablaré aquí de sargentos franceses, sobre todo, y algo menos de los caballos de San Jorge. Paso, pues, a explicarme sobre ambas cuestiones.

Los sargentos franceses en cuestión son personajes reales, vivos en el año 1820, que expresan perfectamente la absurda incomunicación entre la Historia de España y la de Francia que todavía pervive hoy día.

Estos cuatro jóvenes militares se llamaban Jean-François Bories, Jean-Joseph Pommier, Marius-Claude Raoulx y Charles Goubin. Pertenecían al regimiento número 45 de línea en estos momentos de los que hablamos.

Se trataba de una unidad verdaderamente levantisca que, al parecer, no había asimilado las lecciones del año 1815. O tal vez las había olvidado. Para ellos y muchos otros -incluido el marqués de Lafayette- parece ser que no había quedado tan claro que, tras el 18 de junio de 1815, a Francia no le quedase otro remedio que aceptar la monarquía más o menos absolutista de Luis XVIII.

En ese ambiente fueron remitidos -tanto los cuatro sargentos como el resto del 45 de línea- a la ciudad de La Rochelle. Una medida que parecía prudente para alejarlos de un París donde desde los estudiantes del Barrio Latino, hasta marqueses como el mencionado Lafayette, rumiaban bastante resentimiento contra una monarquía -la de Luis XVIII- que había sido la única salida que se había dejado a Francia tras la debacle napoleónica de cinco años atrás, en los campos de Waterloo.

La medida, sin embargo, contemplada desde una perspectiva española, quizás no era tan prudente. En efecto, y aquí entra en juego la inaceptable ruptura de la continuidad lógica entre los hechos históricos franceses y los españoles.

España -tan cerca, demasiado cerca, de La Rochelle- para Francia y su Historia, prácticamente deja de existir cuando se constata, en 1813, la derrota definitiva de Napoleón en ese país que él había confundido con otra cosa muy distinta de la que se encontró en los campos de batalla peninsulares, donde en lugar de hotentotes fanáticos y atrasados, guiados por sacerdotes no menos fanáticos y atrasados, se encontró una nación moderna y con capacidad de respuesta militar de alto nivel.

Es por causa de esa especie de agujero negro histórico creado en Francia, por lo que la Historia de los cuatro sargentos de La Rochelle es muy conocida en Francia pero sin alusión alguna a esa España de 1820 que tan cerca estaba de esa plaza fuerte naval.

La culpa de ese olvido no es sólo francesa. España tiene una gran responsabilidad en esa deformación de los hechos por la deriva casticista de muchos de sus intelectuales a lo largo de los siglos XIX y XX. Una que, como bien sabemos, persiste hasta la actualidad y que pasa por considerar a España un país anómalo, atrasado con respecto a Europa o, en el mejor de los casos, orgullosa y castizamente aislado de lo que hay más allá de los Pirineos, como una especie de Tíbet europeo.

De ese modo lo ocurrido entre 1820 y 1822 con esos cuatro jóvenes sargentos del 45 de línea francés, apenas ha interesado en España y apenas se ha considerado como una parte de la Historia que debería interesarnos. Otro ejemplo, uno más, del grave error de percepción histórica tan típico, hoy día, del lado Sur de los Pirineos.

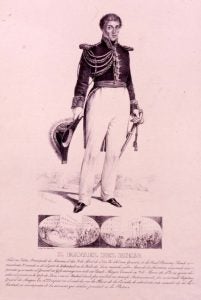

Principalmente porque lo que animó a los sargentos de La Rochelle a crear una célula revolucionaria fue el ejemplo que habían dado los revolucionarios españoles desde el 1 de enero del año 1820, demostrando que el orden impuesto por el Congreso de Viena podía ser desafiado triunfalmente por medio de una revolución apoyada por un pronunciamiento militar… Por ejemplo, como el que protagonizó el coronel Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan un 1 de enero de 1820.

Los cuatro sargentos de La Rochelle, en efecto, habían copiado milimétricamente lo ocurrido en España desde que, a mediados de 1814, el régimen absolutista se restauró por el sencillo expediente de volver las bayonetas españolas y británicas que habían luchado hasta ese momento contra la tiranía napoleónica, contra quienes creyeron que Fernando VII aceptaría ser un rey constitucional.

Al igual que Riego y sus compañeros de revolución, los cuatro sargentos formaron parte de las tan temidas sociedades secretas -masones, carbonarios, comuneros…- organizadas para acabar con el Absolutismo bendecido por el Congreso de Viena.

Confiados en obtener el mismo resultado conseguido en España desde enero de 1820, actuaron en consecuencia.

¿Fueron unos ingenuos? La verdad es que hay que situarse en el momento y la época: entre 1820 y 1822 (fecha de la ejecución de los cuatro sargentos) toda la Europa revolucionaria y liberal (y hasta la bonapartista) volvía los ojos hacia España, donde se había restaurado una monarquía constitucional -como la que había funcionado bajo Regencia entre 1812 y 1814- con lo que parecía un, cuando menos, relativo éxito. ¿Por qué no se iba a poder hacer lo mismo en Francia? ¿O en muchos estados italianos donde los carbonarios que habían inspirado a los sargentos admiraban igualmente la obra española?

Es más, en Gran Bretaña, parte del mecanismo que había restaurado el Absolutismo en España manu militari por medio de oficiales suyos como Samuel Wittingham (puestos al servicio de la reacción española), las cosas habían cambiado. Tanto que al parecer, como nos muestran recientes trabajos como el de Sara Medina Calzada, gran parte de la opinión política británica consideraba desde 1814 un error haber apoyado la vuelta del Absolutismo a España. Tanto que se rumoreó, y fue algo más que un rumor, que el pronunciamiento de Riego había sido financiado generosamente con caballos de San Jorge. Es decir, con libras esterlinas. Ya en esas fechas una divisa poderosa y garantía de éxito.

Uno que resonó en toda Europa, como demuestra la fallida aventura de los cuatro sargentos de La Rochelle que hoy he querido recordar, para que empecemos este año 2020 sabiendo dar la importancia que realmente tuvo a aquella revolución española que ahora cumple dos siglos y que finalmente iba a triunfar a los diez años de fracasar, en 1823, sobre todo por culpa de una intervención extranjera. Francesa para más señas porque, como bien indicaba en “Los miserables” Víctor Hugo -testigo de los hechos- esa era la única salida que quedaba a la monarquía de Luis XVIII.

Un régimen que podía, de momento, en 1823, tener el poder fáctico en la mano, pero sabía que o conseguía sofocar el ejemplo español o la siguiente pieza del sistema absolutista en caer sería el trono francés. Como bien lo habían recordado los cuatro sargentos de La Rochelle apenas un año antes…