¿Nacido bajo una estrella sangrienta? El 15 de agosto y Napoleón Bonaparte

Por Carlos Rilova Jericó

De todo eso que se ha llamado la “epopeya napoleónica” no es frecuente que se mencione que el principal protagonista de ella, Napoleón Bonaparte, nació un 15 de agosto, día de la Asunción.

De todo eso que se ha llamado la “epopeya napoleónica” no es frecuente que se mencione que el principal protagonista de ella, Napoleón Bonaparte, nació un 15 de agosto, día de la Asunción.

No es que sea precisamente un tema ignoto. Aparece en las listas generales de efemérides, se ha escrito sobre ello, por supuesto, en los miles de libros dedicados al emperador de los franceses. Por sólo citar algunos ejemplos así lo vemos en una de las obras que más tempranamente contribuyeron a la glorificación del personaje. Como la “Histoire de Napoléon” de De Norvins, publicada en el Segundo Imperio, a partir de 1854. Allí se nos dice que la madre del futuro emperador deseosa, como las madres italianas, en general, de santificar al niño del que estaba embarazada, quiso asistir en Ajaccio a la fiesta de la Asunción pese a estar al final de su embarazo. Algo que se manifestó apenas entró en la iglesia, donde le sobrevinieron los dolores de parto…

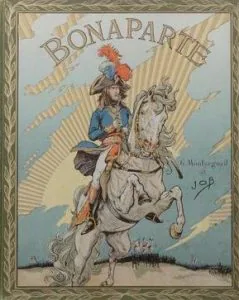

No menos lo recordará alguno de los libros con los que se instruía a los niños y jóvenes de la burguesía francesa de principios del siglo XX. Caso del “Bonaparte” escrito por Georges Montorgueil e ilustrado por JOB que comienza el relato aludiendo a la Asunción como fiesta patronal de Córcega y a la apertura de la catedral de Ajaccio para celebrarla, que será donde una joven de 19 años, embarazada de su cuarto hijo, sufre esos dolores de parto de ese niño que, según Montorgueil, no parecía venir al mundo para pasar desapercibido…

En fin, en el correo de la Historia, hace diez años, también se habló de esta cuestión sobre la que ahora vuelvo, aludiendo a cómo Napoleón convirtió el día de la Asunción también en el día de San Napoleón.

Sin embargo, tantas menciones a la fecha del nacimiento de Napoleón son casi una mera fórmula. Por la necesidad de comenzar el relato por el principio de la vida de cualquier ser humano, que es la fecha de su nacimiento.

No se reflexiona así mucho acerca de las expectativas asociadas a aquel nacimiento en día tan señalado que coincidía, además, con una fecha astronómica también muy señalada. Es decir: el apogeo de la lluvia de estrellas conocida como las Lágrimas de San Lorenzo o Perseidas, que se prolonga hasta el 24 de agosto todos los años.

¿Se consideraba que el nacido en ese momento tendría, como se suele pensar, buena o mala estrella?

Parece una pregunta quizás algo absurda relacionada con el hijo de un pequeño noble ilustrado de la Italia dieciochesca, sin embargo conviene recordar aquí lo que ya han hecho notar grandes maestros en el campo de la Historia. Como Lucien Fevbre hablando de la religión de Rabelais, donde indicaba que grandes figuras de eso que llamamos “Renacimiento” (y tenemos como fin de las tinieblas y supersticiones medievales) daban importancia no sólo a la fecha de nacimiento del interesado sino a la alineación de los astros en ese momento para elaborar complejos cálculos astrológicos que, en la época y entre esas clases cultivadas, se tomaban, a veces, más en serio incluso que los horóscopos que se siguen publicando hoy día en muchos periódicos.

Eso por no hablar ya de la consideración que durante siglos han merecido las estrellas fugaces (como las Perseidas), o los cometas, como heraldos de presagios funestos.

En principio ese no parecía ser el caso de las Perseidas, asociadas desde la Edad Media al martirio de San Lorenzo, vistas como un recuerdo de las lágrimas vertidas por el mártir y por lo tanto lejos de ser presagio de guerra, pestilencia, muerte…

Desde luego no parece que nadie se preocupase del asunto en la ilustrada familia Bonaparte (pese a que Peter Burke ya nos recordaba en su “La cultura popular en la Europa moderna” la tensión permanente, hasta el siglo XIX, entre esas reminiscencias del pasado medieval y las nuevas ideas ilustradas).

Así pues Napoleón, nacido el 15 de agosto, día de la Asunción y en medio de las lágrimas de San Lorenzo, no parecía ir a ser nadie ni más ni menos extraordinario que el hijo de un abogado relativamente próspero de una isla recién adquirida por Francia.

Y eso no deja de ser llamativo porque a medida que la revolución de 1789 (y lo que la siguió) fue encumbrando al joven teniente de Artillería Bonaparte, aquel niño nacido en aquellas circunstancias fue pronto identificado, por sus detractores, con un ser que parecía haber sido predestinado desde su nacimiento a convertirse en un ente monstruoso.

Tolstói con su ácida ironía, así lo reflejaba, por ejemplo, en “Guerra y paz”. Allí Napoleón, que desde la Paz de Tilsit con Alejandro I era aclamado en Rusia, se convierte en 1812, al declarar la guerra, de nuevo, a ese país en el Anticristo contra el que se clamaba en todas las iglesias de todas las Rusias…

Esto no era sólo una “boutade” del viejo escritor excéntrico en el que se acabaría convirtiendo el conde Tolstói.

Al calor del Segundo Imperio francés, a mediados del siglo XIX, no faltaron publicaciones que hablaban, ya muy en serio, del nacido el día de la Asunción de 1769 como del ser al que aludían los textos apocalípticos.

Así lo recogía, por ejemplo, una publicación titulada “Second pamphlet” alusiva al restablecimiento del imperio napoleónico en la persona de Napoleón III y donde se recopilaban las opiniones al respecto de hasta treinta respetables clérigos (eso decía el largo subtítulo de esta obra) que habían analizado las Sagradas Escrituras, llegando a curiosas conclusiones escatológicas relacionadas con Napoleón. Caso, por ejemplo, del reverendo W. Meynell Whittemore, rector de la parroquia de Saint James en Aldgate, que en 1853 no dudaba en señalar que Napoleón Bonaparte podía ser asimilado a la séptima cabeza de la Bestia de la que habla el libro del Apocalipsis. Algo evidente según este clérigo si se consideraba que el poderío de Napoleón acaba en Waterloo tras sólo 11 años. Hecho, según el reverendo, también predicho en el libro del Apocalipsis…

Naturalmente esto son sólo datos históricos sobre como una fecha en principio neutra fue convertida por la meteórica carrera de un hombre, Napoleón Bonaparte, en una fecha extraordinaria, en la del nacimiento de alguien que conmovió el mundo hasta sus cimientos. Tanto como para que la propaganda -o la credulidad- de los que lo padecieron acabase asociándolo a uno de los monstruos que presagiaban el Fin de los Tiempos, a los nacidos bajo el signo de estrellas amenazantes y presagio de desgracias.

La realidad histórica más allá de lo que los propagandistas de la era napoleónica querían hacer creer, o de lo que creían eruditos religiosos en base a sus exegesis bíblicas, es que el nacido en 15 de agosto de 1769 fue tan sólo un ambicioso e inteligente general que vino al mundo en un momento y lugar políticamente fértil (la Europa de las revoluciones) donde supo encumbrarse aprovechando dichas circunstancias.

La mejor prueba de esa al menos relativa normalidad histórica, estaría en que dos siglos después de su derrota aún esperamos que ocurra lo que los textos apocalípticos indican y que algo más de un siglo después de la Batalla de Waterloo se alzó la estrella de un mucho mejor aspirante al papel de Anticristo -Adolf Hitler- que, por suerte, tampoco llegó a ver culminados planes mucho más demenciales, desde luego, que los de aquel reformista -a punta de bayoneta y a sangre y fuego muchas veces, pero reformista al fin y al cabo- que fue Napoleón Bonaparte, nacido el día de la Asunción de 1769 en Ajaccio…