¿Un nuevo documento histórico sobre la destrucción de San Sebastián en las guerras napoleónicas? (A. D. 1813)

Por Carlos Rilova Jericó

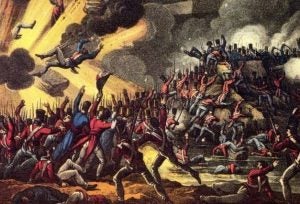

Este jueves 31 de agosto de 2023 se cumplirán 210 años de dos importantes (pero casi desconocidas) batallas de la fase álgida de las guerras napoleónicas. Una es la de San Sebastián y la otra, paralela a ella, es la segunda de San Marcial. Hoy me centraré en la que tiene lugar en torno a San Sebastián y era capital para que Lord Wellington no experimentase otro fiasco -como el que había sufrido en Burgos en octubre de 1812- y del que lo tuvo que sacar una contraofensiva del Séptimo Ejército español bajo mando de Gabriel de Mendizabal.

Este jueves 31 de agosto de 2023 se cumplirán 210 años de dos importantes (pero casi desconocidas) batallas de la fase álgida de las guerras napoleónicas. Una es la de San Sebastián y la otra, paralela a ella, es la segunda de San Marcial. Hoy me centraré en la que tiene lugar en torno a San Sebastián y era capital para que Lord Wellington no experimentase otro fiasco -como el que había sufrido en Burgos en octubre de 1812- y del que lo tuvo que sacar una contraofensiva del Séptimo Ejército español bajo mando de Gabriel de Mendizabal.

La caída en manos aliadas de la principal ciudad y fortaleza guipuzcoana era esencial. Más todavía si tenemos en cuenta que en Behobia, ante el monte San Marcial, se había concentrado un ejército napoleónico mandado por uno de los mayores estrategas del emperador: el mariscal Jean-de-Dieu Soult, duque de Dalmacia.

Si no se lograba parar en San Marcial esa amenaza y, además, no se resolvía un asedio que duraba ya casi dos meses en San Sebastián, Arthur Wellesley se iba a ver en serios apuros. Militares primero y políticos después. Pues aquella baza de hace ahora 210 años era a un envite: esta vez no iba a haber un Ejército español de socorro que flanquease la ofensiva francesa como en 1812. Así, si el asalto final a San Sebastián fallaba y Soult se apuntaba otra victoria en el paso de Behobia, todo acabaría en una desbandada similar a la que sir John Moore vivió en el crudo invierno de 1808 a 1809.

La Providencia (y la táctica y la estrategia y alguna afortunada coincidencia en San Sebastián) fueron esta vez favorables a Lord Wellington aquel 31 de agosto de 1813.

Es bien sabido lo que ocurrió en esa ciudad a partir de ese momento. Lo han narrado desde novelistas aragoneses como José Luis Corral, que responsabilizaba de ello a Wellington en su relato literario de los hechos, hasta libros de Historia. El segundo centenario de los hechos, en 2013, fue ocasión para re-publicar documentación relativa a la ordalía que sufre la ciudad a manos de sus presuntos libertadores angloportugueses. Y también (desafortunadamente) para polémicas pseudohistoriográficas, que causaban no poco sonrojo al comprobar que, quienes manipulaban políticamente esos hechos, lo hacían desde una ignorancia -a veces supina- de un campo histórico tan vasto y lleno de meandros como las guerras napoleónicas. Este correo de la Historia, por supuesto, tuvo que salir entonces a romper lanzas, pidiendo respeto para quienes nos tomamos en serio la Historia en tanto que historiadores que apostaron por estudiar esta, como se ve, sufrida carrera en tan -a veces- atrevidas latitudes.

Lo que quedó claro, ahora hace diez años, es que la ciudad fue deliberadamente arrasada por una soldadesca sin control a la que muy pocos oficiales británicos y portugueses (junto con algún soldado que no había sucumbido a los instintos primarios) se atrevieron a detener. En pocas palabras: San Sebastián sufrió la misma suerte (y por las mismas manos) que había sufrido la ciudad extremeña de Badajoz en abril de 1812.

Es decir: robo sistemático a la población civil, asalto a casas de particulares por aquellas hordas armadas, saqueo indiscriminado, violaciones atroces con ribetes sádicos, en ocasiones, que muestran unos perfiles psicológicos inquietantes en aquellos soldados…

En medio de ese marasmo general surgieron decenas de esas que hoy llamamos “Microhistoria”. Muchas de ellas quedaron recogidas en la larga -y detallada- información judicial que las autoridades donostiarras hicieron. Para reclamar, claro está, los notorios daños y perjuicios causados por unas tropas que, se suponía, venían a liberar a la ciudad de cinco años de ocupación militar que -se lo puedo asegurar a golpe de investigación en archivo- tenía poco que envidiar a las del Ejército alemán de 1940.

Sin embargo, otras microhistorias de aquel día funesto para la ciudad son menos conocidas. Y los testimonios que tenemos de ellas aún deben pasar algunas pruebas antes de incorporarlos con seguridad a ese acervo documental. Ese sería el caso de documentación que llegó hace poco a la Sala Histórica del Acuartelamiento de Loyola en San Sebastián por mano del personal de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de Guipúzcoa.

Avisado por el brigada Miguel Ángel Domínguez Rubio, que lleva largos años al cargo de esa Sala Histórica, pase a revisar “eso”. Se trataba de un pequeño cubrecama -muy castigado por el tiempo y las humedades- y apenas tres hojas escritas con una bella letra decimonónica por un autor anónimo, donde se relataba qué era aquel trozo de tela que hoy debería convertirse en un nuevo documento histórico como muchos otros depositados en archivos, bibliotecas o museos.

Ese relato, desde luego, tiene todos los visos de ser una narración cierta, coincidente con los testimonios judiciales recogidos en 1813 por las autoridades donostiarras. Esa mano anónima nos dice así que ese cubrecama pertenecía a don Juan María Echave y Alberdi, que en esos momentos era habitante (que no vecino, una distinción importante en la época) de San Sebastián, pues él había nacido en San Miguel de Artadi, jurisdicción de la villa de Zumaya (hoy Zumaia).

En la época del asalto a la ciudad era viudo y tenía a su cargo una hija de tres años: Teresa Carmen Echave y Olascoaga. Juan María, como tantos otros donostiarras, trató de refugiarse en algún lugar seguro, huyendo de lo que el anónimo describe como “las turbas de los soldados” que saqueaban “cuanto tuvieron a su alcance”. Al tiempo que marchaban por la ciudad “atropellando” a los habitantes y vecinos “que en todas direcciones corrían llenos de terror y espanto”, mientras esas tropas cometían toda clase de “desmanes y violencia, sin reparar en sexos y edades, matando y atropellando a todos los que se encontraban ante su bista”… Así Echave se refugió junto con otros en la bodega de la casa que habitaba, hasta que ésta empezó a arder a causa de los incendios provocados por esos mismos soldados.

En ese momento Juan María Echave tuvo, según este relato, uno de esos rasgos de valor desesperado que surgen en situaciones críticas como ésta. Nos dice el anónimo que antes de que el incendio se propagase, tomó a su hija de tres años, la envolvió en el cubrecama (ya algo chamuscado) y se las arregló para huir tanto de la casa incendiada, como de la pequeña Troya en la que se había convertido Donostia en aquella noche funesta. Así, marchando con su pequeña por los arenales que entonces eran lo que hoy es el Paseo de La Concha, se abrió paso por las veredas de Igueldo y no paró hasta llegar a la villa de Guetaria (hoy Getaria) donde vivió varios años.

Su hija, Teresa Carmen, sabedora de aquella microhistoria, decidió conservar el cubrecama y éste había acabado en manos de la zumaiarra Candida Echave Echaniz, que era la que había presentado la pieza -y contado la historia de la misma- al anónimo redactor.

Poco más se añadía a esto, salvo una interesante nota para la autentificación de la pieza, donde se dice que la familia Echave había comprado el cubrecama en 1810 en un lugar paradójico: el puesto de unos vendedores ambulantes (“extranjeros”) que vendían cretonas inglesas como esa justo en el “Choco, ó rincon” donde, en 1813, se abriría la brecha por la que esa noche de desmanes y violencia entró en la ciudad.

A partir de ahí, a futuro, seguramente podremos corroborar como documento histórico este cubrecama (baqueteado por dos siglos y algunos retoques como la tela con la que, al parecer, lo forraron en los años 20 o 30 del siglo pasado) y que nos estaría relatando una pequeña -pero no menos reveladora- esquirla de esas guerras napoleónicas que hicieron el mundo en el que actualmente vivimos tal y como es…