Algo de Historia sobre el ombligo del mundo. De la Isla de Pascua a la Batalla de Vitoria

Por Carlos Rilova Jericó

La Isla de Pascua tiene su nombre europeo por razones tan obvias como que, en 1722, el navegante holandés Jacob Roggeveen la descubrió un 5 de abril, que coincidía, como este año, con la semana de Pascua. Un asunto más importante para los holandeses, todavía hoy, que la semana que llamamos por aquí “Santa”.

La Isla de Pascua tiene su nombre europeo por razones tan obvias como que, en 1722, el navegante holandés Jacob Roggeveen la descubrió un 5 de abril, que coincidía, como este año, con la semana de Pascua. Un asunto más importante para los holandeses, todavía hoy, que la semana que llamamos por aquí “Santa”.

Como muchos otros lugares descubiertos por europeos, la Isla de Pascua tenia otro nombre antes de que Roggeveen llegase a ella. Para los polinesios que la habitaban era Rapa Nui. Es decir: la Gran Rapa, por comparación con otra isla llamada igualmente Rapa pero mucho más pequeña.

También tenía Rapa Nui un nombre curioso que hace pensar sobre el enigmático pueblo que la habitaba cuando llegaron los europeos: Te Pito o Te Henua, que traducido significa “El ombligo del mundo”.

Una singular respuesta a esa milenaria cuestión que ha llevado a muchos seres humanos -durante siglos- a preguntarse dónde estaría el centro de nuestro planeta.

Para los polinesios que poblaban Rapa Nui antes de que fuera la Isla de Pascua, era evidente que la cuestión estaba resuelta así.

Pecaron de ingenuos, pues, en realidad, en el siglo XVIII, en 1722, cuando Roggeveen descubre la isla para los europeos, el ombligo del mundo, su centro de gravedad, pasaba por Europa y más concretamente por una pequeña porción de ese continente: la que sumaban las superficies de tres estados de tamaño medio. Hablo de Gran Bretaña, Francia y España. La alianza continua de esas dos últimas justo desde ese año 1722 (tras algunas desavenencias iniciadas en 1717) formaría una superpotencia global ante la que Gran Bretaña tendrá que hacer considerables esfuerzos para no ser laminada y sacada de ese Gran Juego.

Algo que evidentemente consiguió. Como da fe su extensión y poderío (más que reconocido por España y Francia) entre, aproximadamente, 1850 y 1917.

Pero hasta esa fecha las cosas no fueron tan favorables para los británicos. Y los merodeos dieciochescos de esas tres potencia en torno a islas como la de Pascua son una buena prueba de eso.

Gran Bretaña estaba en esas fechas intentando hacerse -casi desesperadamente- un hueco en Asia. Sus miras se orientaban hacia la India y China y a desarrollar una potente Marina de guerra y mercante. Un trabajo nada fácil, pues mirase adonde mirase, se encontraba con franceses o españoles. En el Pacífico por ejemplo, donde se alzaba esa curiosa isla cuyos habitantes creían, erróneamente, ser el centro del Mundo.

Ese propósito británico -el de hacerse sitio en el Pacífico- era, en efecto, bastante arriesgado. Y es que aunque con algo de exageración se ha llamado a ese vasto océano “Lago Español”, era cierto, en el siglo XVIII, que la corona española controlaba toda la Costa Oeste americana desde Tierra de Fuego hasta el actual estado de Oregón, lindando ya casi con Alaska.

Mal asunto para los británicos del 1700, pues su contacto con la India pasaba necesariamente por el Cabo de Buena Esperanza, el océano Índico y, finalmente, un Pacífico con una aduana muy clara: las Islas Filipinas que cierran el tornaviaje entre las riquezas asiáticas y su comercialización en América y Europa pasando a través de ese “lago” español…

Lo cual no lleva a James Cook. Tras el éxito británico desde mediados del siglo XIX, se ha convertido en un referente internacional como ejemplo de audaz explorador de ese vasto espacio marino, pero su presencia en el Pacífico y sus famosos viajes tenían, evidentemente, ese trasfondo de acuciante necesidad de control de un espacio vital para una Gran Bretaña que, obviamente, corría peligro de ser asfixiada por la poderosa tenaza hispano-francesa.

Así los viajes constantes de James Cook a archipiélagos como Tahití o islas como la de Pascua, tenían ese horizonte final: conseguir control de bases estratégicas allí.

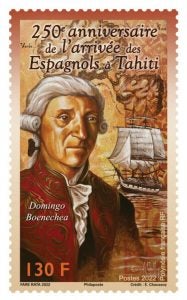

Unos cuantos vascos como Domingo de Bonechea (primo del tantas veces citado aquí Manuel de Agote) o el vizcaíno José de Andía y Varela, algo tuvieron que ver con las contramedidas españolas para evitar esa presencia británica en esas islas, pero quien se marcaría el principal tanto en esa lucha por el control del Pacífico en torno a la Isla de Pascua, sería un cántabro con un nombre y apellido de curiosas evocaciones políticas en la actualidad: Felipe González… de Haedo.

Nacido en Santoña en 1714, este marino cántabro tendrá una dilatada hoja de servicios donde aparece, incluso, el ya inevitable Blas de Lezo. En efecto, según nos dice la biografía de Felipe González de Haedo en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, en 1738 se le manda a Cartagena de Indias para defenderla del ataque de Vernon. Estaba al mando del navío Dragón que, como los demás allí presentes, será hundido por Blas de Lezo para bloquear el acceso a esa estratégica plaza americana. A cambio de eso se destinó a González de Haedo al fuerte de San Pedro para que combatiese allí en tierra.

Tras demostrar su pericia en condiciones tan adversas, en el Perú recibirá órdenes de su emprendedor virrey, Manuel de Amat y Junyent, para que observase con detalle la misteriosa Isla de Pascua y descubriese si allí había habido desembarcos de otras potencias intentando establecerse de manera más o menos permanente.

Fue en el año 1770 y, como nos dice el Diccionario Biográfico Español, la misión se culminó con verdadero éxito mientras James Cook indagaba en torno a Tahití.

Así Felipe González de Haedo recorrió la isla, la cartografió y exploró, descubrió los impresionantes “moáis”, las gigantescas esculturas de piedra para las que aún no se ha encontrado una explicación generalmente aceptada más allá de distintas teorías.

También contactó con sus habitantes y, pese a que el entendimiento verbal fue casi imposible, se compiló por parte de esta expedición un primigenio diccionario rapanui-español con más de 80 términos traducidos del rapanui al castellano.

Además de esto González de Haedo consiguió que los jefes tribales de la isla firmasen -en la escritura jeroglífica rongorongo- un tratado por el que reconocían que eran parte de los vastos dominios de España y nuevos súbditos de su rey.

Después de eso Felipe González de Haedo tuvo muchos años para pensar en estas aventuras, pues dejaría este mundo con 88 años, en 1802. Retirado en Cádiz como jefe de escuadra, ya que su mala salud de hierro no le permitió seguir navegando tras participar en 1771 en la expedición punitiva mandada por Luis de Córdova donde se distinguió capturando el navío británico de 74 cañones Ardiente.

Para entonces James Cook se había hecho una reputación y en Europa un ambicioso general de la revolución, Napoleón Bonaparte, iba a hacer que Gran Bretaña desease que las tornas políticas, una vez más, cambiasen pronto y España rompiera su larga alianza con Francia. Para poder, de nuevo, sobrevivir a esa despiadada lucha entre esas tres potencias -Francia, España y Gran Bretaña- en la que Felipe González de Haedo había escrito una brillante página no sólo como marino de guerra, sino como navegante que puso en los mapas a la Isla de Pascua y todos los misterios que contenía y que todavía hoy nos fascinan. Como los gigantescos moáis.

El capitán González de Haedo, pese a su longevidad, no cumplió 99 años y así no alcanzó a ver ese cambio de alianzas que desplazó el ombligo del mundo a Londres cuando aquel ambicioso general francés -devenido emperador- fue aplastado en Vitoria en 1813 por una alianza de españoles y británicos (ayudados pos sus siempre leales portugueses). Una misión esa que así quedó para su posteridad, es decir: para nosotros, que esta misma semana de Pascua lo recordaremos otra vez en Vitoria. Como cada año y como cada mes de junio…