Algunos detalles históricos sobre la autodestrucción de la II República española

Por Carlos Rilova Jericó

Ayer mismo fue, una vez más, el aniversario de la II República española, que, como supongo habrá quedado bien claro por la Prensa y la Televisión de este domingo, se proclamó un 14 de abril de 1931.

Ayer mismo fue, una vez más, el aniversario de la II República española, que, como supongo habrá quedado bien claro por la Prensa y la Televisión de este domingo, se proclamó un 14 de abril de 1931.

Eso hace bastante difícil que el correo de la Historia de hoy no le dedique algunas páginas como, por cierto, ya se ha hecho en ocasiones anteriores, durante los muchos años en los que se ha dado esta cita semanal.

Antes de decir nada al respecto me gustaría recordar lo que afirmaba el historiador británico Edward Hallett Carr, autor de uno de los libros que nos recomendaban leer en primero de carrera para que nos fuéramos haciendo una idea de en qué consistía el difícil oficio de la Historia. Este profesor, de marcada ideología marxista, decía que todos los que habíamos escogido esa profesión teníamos nuestras propias ideas políticas y eso se notaría, indefectiblemente, en nuestro trabajo.

En mi caso, para dejar las cosas claras, debo decir que la II República española, me es profundamente simpática. Yo viví, siendo un niño, los primeros años en los que exhibir la bandera tricolor -roja, gualda y morada- no era un delito penado con un futuro bastante siniestro en manos de la Policía política del régimen instaurado en 1939 con una más que decisiva ayuda de Hitler y Mussolini. Al parecer hoy algo olvidada o, tal vez, ocultada en ciertos sectores de la maltrecha opinión pública española.

Así, casi instintivamente, siempre asocié esa bandera con algo básicamente limpio. Como si a través de ella y lo que representaba se pudiera ver un pasado, un presente y, sobre todo, un futuro mejor para la España que yo conocía y que, la verdad, parecía respirar un aire de cambio y de modernidad que, al fin, nos equipararía a los países desarrollados de Europa y del resto de eso que se llamaba “Occidente”.

Después, con los años y los estudios, llegaron los matices. Supe quiénes eran los “otros” republicanos españoles, como Alejandro Lerroux o los de la CEDA dirigida por Gil-Robles. Otro político de los muchos que, en los años 30, empezó a enamorarse de las camisas de determinados colores, de los correajes, de los gestos brazo en alto y, en general, de todo aquello que llevaría a Europa a los totalitarismos de derechas.

También aprendí, de memoria, la repelente decadencia política de la Unión Soviética que llenó de armas y asesores militares las filas del Ejército leal al Gobierno entre 1936 y 1939. Al menos hasta que le dio por firmar un estupendo acuerdo con los mismos que, finalmente, compraron la victoria en España para el general sublevado conocido como Francisco Franco Bahamonde. Es decir, los nazis del Tercer Reich.

Igualmente asistí, ya como licenciado -y casi doctor- en Historia, a la reaparición en España de lúgubres mistificadores que se dedicaron a aventar las más desquiciadas teorías sobre el fin -por supuesto inevitable para ellos- de esa II República española. Un horizonte delirante, desplegado en los primeros años del siglo XXI que llevaba a la triste conclusión de que ese país, España, involucionaba políticamente.

Pero ni siquiera ese baño de realidad ha conseguido, jamás, quitarme la impresión de que la II República no era lo peor que le podría haber pasado a España. Ni mucho menos me persuadió ese conocimiento histórico de que la victoria que ese gobierno merecía haber alcanzado en 1938 (de no haberse interpuesto la mezquindad y cobardía de Neville Chamberlain) hubiera dado lugar a un país más normal (en términos democráticos) a fecha de hoy día y menos lleno de corrupción estructural, bajo perfil intelectual también estructural, rencor y malos sentimientos como los que -hay que estar muy obcecado para no verlo- hoy día se respiran en España a pie de calle…

Sin embargo, esa inveterada y resistente simpatía por la II República española como la menos mala de todas las alternativas que se le ofrecían a España en 1939, no me ha impedido, con los años y la práctica, reconocer las grandes debilidades internas que, en definitiva, acabaron con ella e hicieron que la magnífica labor política, diplomática y militar que se desplegó durante la ofensiva del Ebro en 1938 estuviera, sin embargo, condenada, finalmente, al fracaso.

No puede ocultarse, en efecto, que entre las filas de los más destacados republicanos hubo quienes como el futuro presidente de la República, Manuel Azaña, no supieron callarse a tiempo cuando los monárquicos atizaron los primeros disturbios para desacreditar a la República. Apenas un mes después de que ésta se proclamase.

La actitud en 1931 del, en otros momentos, solvente Azaña, era, en cierto modo, un primer síntoma de ciertas incoherencias en el pensamiento republicano español que, lamentablemente, no pueden negarse sin faltar a la verdad histórica.

Se trata a veces de simples detalles, pero que, como suele ocurrir a menudo con esa clase de cosas, resultan reveladores.

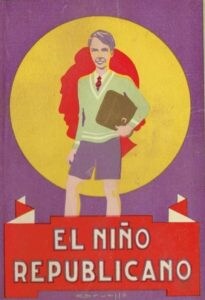

Para mi es el caso de una de las lecciones de “El niño republicano”. Un manual editado por el nuevo régimen, que pretendía educar en esos valores republicanos a los niños españoles a partir de agosto de 1932. Fecha en la que su autor, un pedagogo de ideas modernas y, por supuesto, republicanas, Joaquín Seró Sabaté, lo publicó por primera vez.

El contenido del libro responde desde luego a esos ideales. Sin embargo, en la parte dedicada a las figuras históricas, Seró Sabaté dejaba deslizar a una verdaderamente chocante y que lleva a pensar que en la II República española había ciertas incoherencias ideológicas entre sus admiradores y sostenedores que facilitaron la labor a aquellos que abominaban de ella. Como los parafascistas de la CEDA y, especialmente, sus juventudes de las JAP, los falangistas, los monárquicos o los carlistas.

De otro modo es difícil explicar que en las páginas de “El niño republicano”, junto a verdaderos libertadores, precursores de las hoy llamadas democracias plenas como el general George Washington, se pidiera admiración para una figura tan dictatorial como la de Oliver Cromwell… Seró Sabaté, en efecto, describía al futuro dictador de Inglaterra a mediados del siglo XVII como “alma, verbo y brazo de la Revolución inglesa” y un verdadero héroe, en definitiva, frente al rey Carlos I, presentado, a todas luces, como el único villano de esa historia.

Esta sorprendente -y simplificada- interpretación de los hechos, culminaba ocultando hechos tan significativos como que Cromwell destruyó finalmente las instituciones parlamentarias por las que había luchado y se proclamó, en la práctica, dictador -teocrático por añadidura- de un régimen, el Protectorado, en el que no se soportó la más mínima discrepancia y que acabó en lo que ni siquiera el simpatizante texto de Seró Sabaté puede ocultar: es decir, una restauración monárquica a manos del disoluto pero tremendamente humano -y por eso mismo más tolerable- Carlos II Estuardo.

Absurdos planteamientos históricos como ese realmente inducen a pensar que la II República española contenía en sí las semillas de su propia autodestrucción, pues sus libros de texto exaltaban a un cruel tirano que, en definitiva, abolió toda clase de libertad en Inglaterra. Empezando por las instituciones parlamentarias y siguiendo por los numerosos grupos religioso-políticos que habían prosperado con el enfrentamiento contra el despotismo de Carlos I Estuardo.

Una verdadera lástima, esa tendencia autodestructiva, errática, equivocada ideológicamente, de la II República, a la vista de que, aun a la luz de todos los defectos de aquel régimen, lo que fue impuesto a sangre y fuego desde 1939 nunca pudo ser, ni de lejos, mejor que aquella gran ilusión española iniciada un 14 de abril de 1931.