Historia de las palabras, palabras con Historia. ¿Qué quiere decir, realmente, “a palo seco”?

Por Carlos Rilova Jericó

No nos damos cuenta, pero está ahí. La Historia, detrás de muchas palabras, expresiones, giros, insultos y demás articulaciones de nuestro lenguaje hablado.

Por supuesto sabemos muy bien de dónde viene, y qué quiere decir, por ejemplo, eso de “nos van a dar las uvas”, aunque si usásemos esa expresión delante de un anglosajón, tanto de, por ejemplo, el año 1750 como de hoy día, éste no entendería nada de nada. Lo mismo nos ocurriría ante un español de, también por ejemplo, 1750. Éste no habría tenido ni idea de qué estábamos hablando. Principalmente porque en la época aún no se había extendido la costumbre de tomar uvas para celebrar el Año Nuevo. En el mejor de los casos nuestro hipotético castellanoparlante de 1750 pensaría que algo bueno habríamos hecho cuando alguien, al parecer, iba a venir a darnos uvas, manjar que no era en aquella época un bien precisamente abundante ni al alcance de todos los bolsillos.

Para hacernos entender correctamente con ese hipotético hablante español del siglo XVIII deberíamos haber echado mano de otra expresión que aún hoy día se utiliza, aunque cada vez menos: “nos van a dar las mil y quinientas”, que era el equivalente ya en esa época para nuestra expresión de “nos van a dar las uvas”.

Pero dejemos esta cuestión para otro día, entre otras razones porque una expresión como aquella a la que hace referencia el título del artículo de hoy, “a palo seco”, tiene de por sí bastante Historia detrás de ella como para llenar un par de páginas.

La primera reacción del ser humano de la Era de Internet, ante misterios históricos como el del verdadero significado de la expresión “a palo seco“, es, por supuesto, acudir raudo y veloz al teclado de un ordenador con acceso a esa red de redes y buscar páginas y más páginas que le puedan aclarar de dónde viene esa expresión de “a palo seco” y qué puede significar.

La mayor parte de ellas hoy por hoy le dicen lo que seguramente ya sabe. Es decir, que es una expresión, más o menos jocosa, que se utiliza de manera admirativa para referirse a alguien tan valiente como para atreverse a trasegar bebidas de alto contenido alcohólico -whisky, ginebra, vodka…- sin rebajarlas con agua o con otra bebida que no tenga alcohol.

La ya imprescindible Wikipedia es mucho más exacta y cataloga la expresión “a palo seco” entre las expresiones de origen marinero, dando, además, su verdadero significado, de un modo muy escueto, en apenas una línea, pero bastante acertado. La criatura de Jimmy Wales, nos dice, en efecto, que “a palo seco” era la expresión que se utilizaba entre los marinos para referirse a la navegación a vela en las peores condiciones posibles.

Sin duda, a esta altura del artículo, habrá muchos que echen mano de otra expresión anticuada pero aún hoy en uso para decir que, para este viaje que acabo de darles, no necesitaban alforjas, que les bastaba con saber leer, escribir y tener a mano un ordenador con acceso a Internet para saber todo lo que necesitan sobre el significado de la expresión “a palo seco”.

Es verdad. Pero también es verdad que a cualquier cosa que ya se haya dicho en Internet, siempre se puede añadir algo nuevo que no ha sido aún vulgarizado por esa red cibernética que se ha convertido en la mayor y más ampliamente extendida biblioteca creada por el ser humano.

Vamos a intentarlo. La Wikipedia, como hemos visto, nos dice que la expresión “a palo seco” procede del mundo de los marinos. Pero no nos dice nada sobre una serie de detalles importantes para comprender el verdadero significado de esa expresión. Algo que sólo se puede lograr indagando en la cultura marinera que la creó. Es decir, la de los marinos de los tiempos de la navegación a vela, que poco -o casi nada- tienen que ver con los de la navegación a motor.

En efecto, a partir de ahí la Wikipedia ya no sirve de nada. Es preciso echar mano de algunos buenos libros de Historia como “La cultura popular en la Europa Moderna” del historiador Peter Burke. En ella hay todo un capítulo donde se explica que esas gentes, los marinos de la era de la navegación a vela, pasaban la mayor parte de su vida trabajando embarcados en largas travesías, y así acababan, forzosamente, convirtiéndose en un mundo aparte con una cultura propia que se distanciaba, en ocasiones de manera abismal, con respecto a la de tierra firme que dejaban atrás durante meses, a veces años. Es así, según nos recuerda Peter Burke, cómo los marinos acababan, entre otras cosas, desarrollando un vocabulario propio que casi daba lugar a una lengua distinta a la que en origen hablaban esos mismos marinos antes de embarcar.

Nada de particular por otra parte en una época, la de la Europa anterior a la Revolución Industrial, en la que prácticamente cada oficio tenía su jerga particular, como nos recuerda también Burke.

Es de ahí, de ese estilo de vida peculiar, del que, en efecto, surgieron expresiones como “a palo seco” que luego los marinos exportaron, por así decir, al mundo que habían dejado atrás desde el momento en el que se embarcaban para largas expediciones, de meses, de años y, en muchas ocasiones, definitivas a causa de la precariedad de los medios con los que navegaban, que hacían sus singladuras aún más peligrosas que la de los marinos actuales.

En ese contexto tan peculiar es en el que debemos entender la expresión “a palo seco” para llegar a comprender todo su verdadero significado que, por cierto, no tenía nada de gracioso, a diferencia de lo que nos puede parecer a nosotros hoy día.

Para eso es necesario también que nos aproximemos a unos peculiares documentos: los cuadernos de bitácora, la caja negra de aquellos navíos de vela en la que sus oficiales al mando anotaban todas las incidencias de sus viajes, que no eran pocas.

Empecemos por una bitácora sencilla, ya publicada por la editorial francesa Ginko en 2004 y además anotada y comentada por Philippe Fabry. Se trata de la del navío de guerra de Su Majestad Cristianísima Luis XIV Le Breton, enviado a las Indias Orientales en el año 1671 en una delicada misión diplomática, científica, militar… de esas que tanto gustaban a un rey Sol que, como él mismo reconoció en su lecho de muerte, amaba demasiado la Guerra y estaba por lo tanto necesitado de aliados imprescindibles. Ya fuera en la Corte de Madrid en el año 1700 o en el lejano reino de Siam.

El oficial al mando de ese navío, siguiendo la pauta estipulada para llevar esos diarios de navegación, escribe prácticamente día a día lo que les va a ocurriendo.

Es así como nos podemos enterar de qué significaba, realmente, llegar a la situación en la que era preciso navegar “a palo seco”.

Tomemos una entrada de la bitácora de Le Breton del momento en el que enfila la costa de África más allá del último puerto seguro en el archipiélago de las Canarias, cuando empezaba para todos esos barcos una navegación cada vez más peligrosa, especialmente en los momentos en los que se acercaban al Ecuador africano.

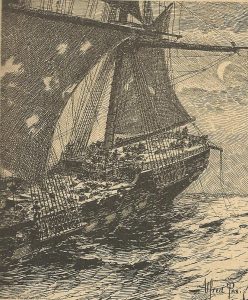

El mes es julio de 1671, el día 25. En esa fecha Le Breton se aproxima ya hacia el hemisferio sur y topa con vientos lógicamente invernales que son descritos en esa bitácora como variables y tormentosos y acompañados de un gran frío. Todo ello obliga a que el capitán que, es evidente, conocía bien su oficio de navegar en esos barcos que carecían de motor con el que controlar la nave más allá de vientos y corrientes, mandase recoger velas y mantener ese navío bajo su mando a la capa hasta las 8 de la tarde, dejando sólo la vela de mesana para impulsar el barco.

Esa navegación tan peligrosa en realidad no es nada comparada con otros pasajes más dramáticos de esa misma bitácora. De hecho, esa entrada señala que esas operaciones les han permitido avanzar 21 leguas marinas gracias a ese duro viento que ha obligado a amainar y rizar las velas del Le Breton para evitar que se partiesen los palos que sostenían el único medio de propulsión de esos barcos. Es decir, las numerosas velas que colgaban de ellos.

En efecto, un mes después, en agosto de 1671, Le Breton se mueve en aguas peligrosas. El 24 de ese mes lo primero que aparece como digno de anotar en esa bitácora es que un soldado de los que transporta el navío, de nombre Nicolas Bonin y natural de La Rochelle, cayó al mar a causa de un golpe dado con una de las velas mayores del barco. No se le pudo salvar.

Las circunstancias, realmente, no favorecían un rescate. El autor de la bitácora señala que Le Breton navega con un viento del norte duro, frío y acompañado de lluvias y brumas tal y como ha ocurrido desde el 19 de agosto. El mar se agita con una fuerza que el redactor de la bitácora califica de marea espantosa. Las olas que se levantan con ella sobrepasan incluso los palos más altos de Le Breton. Se intentará evitar que las velas cacen el viento por el peor lado, pero el oficial redactor de este documento reconoce que eso fue imposible y se debió continuar la navegación en unas condiciones en las que creyeron que, como mínimo, los mástiles principales del barco se partirían y caerían sobre cubierta…

Le Breton, finalmente, consiguió salvarse manejando las velas de tal modo que, con el palo lo más seco posible, el barco continuase su singladura sin naufragar.

Muchos otros navíos, muchos de ellos tripulados y pilotados por vascos, hicieron otro tanto en esa misma ruta, o en otras parecidas, en esa misma época o cien años después. Algunos de ellos anotaron en sus diarios de a bordo que, efectivamente, hubo ocasiones en las que fue preciso reducir la nave “a palo seco” para evitar que los mástiles saltasen hechos pedazos por la violencia de un mar tan enfurecido como el que describe el oficial al mando de Le Breton.

Ese fue el caso de Manuel de Agote y Bonechea, del que ya se ha hablado en estas páginas en otras ocasiones, que en 1779 seguirá esa misma ruta de Le Breton y verá, y tomará nota en una magnífica bitácora -hoy propiedad de la Diputación guipuzcoana- de lo que era capaz de hacer el invierno austral con un barco que, en puerto, parecía una máquina impresionante, como es el caso de la fragata Hércules en la que el viaja como agente comercial, zarandeándola como una simple cáscara de nuez, obligando a su experimentado piloto, Domingo Gorosarri, a manejar las velas de tal modo que los mástiles -los palos- no acaben convertidos en astillas, condenándolos, a quedar a la deriva o enfilados a un naufragio más que seguro en las costas africanas.

Dicho esto seguramente comprenderemos mejor, quizás, en una tremenda mañana de resaca, tanto qué significaba realmente la expresión “a palo seco” como las posibles razones por las que fue “importada” a tierra para describir, entre otras situaciones críticas, la de los valientes que se atrevían a beber alcohol de alta graduación sin rebajar, exponiéndose a ingratas consecuencias…