Austerlitz, entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre de 1805. Instrucciones para la conmemoración de la batalla perfecta

Por Carlos Rilova Jericó

En realidad este artículo debería de haberse publicado dentro de dos lunes y no hoy. Principalmente porque la batalla de Austerlitz, para nosotros, los que vivimos bajo el calendario romano, tuvo lugar no el 20 de noviembre sino el 2 de diciembre de 1805.

Sin embargo, para la Historia de la Literatura Universal, que no es poca cosa, la fecha del momento decisivo de esa fase de las guerras napoleónicas, el de esa batalla llamada de Austerlitz, tuvo lugar, en efecto, el 20 de noviembre de 1805.

La culpa, si es que así puede decirse, es de León Tolstoi. En efecto, su obra más monumental en muchos sentidos, “Guerra y Paz”, dedica buena parte de sus más de mil páginas a esa campaña de Napoleón que culmina en Austerlitz y da como fecha de la batalla el día 20 de noviembre. ¿Por qué -se preguntarán- hizo una mente tan privilegiada tal cosa?, pues porque los rusos, sencillamente, no empezaron a utilizar hasta el año 1918, después del triunfo de la revolución antizarista -y de la muerte de Tolstoi-, el calendario de la Iglesia de Roma, impuesto en el año 1582 por el Papa Gregorio XIII -del que toma el nombre- y en el que el 20 de noviembre equivale al 2 de diciembre…

En cualquier caso ese es un interesante desfase en la fecha de esa efeméride que no deja de ser útil para que pensemos -por lo menos las dos semanas siguientes a partir de hoy-, en lo que realmente supuso aquella batalla de Austerlitz que algunos colegas historiadores no han dudado en calificar como “perfecta”. Al menos la más perfecta de las muchas en que luchó Napoleón.

Para eso, por supuesto, es necesario que nos hagamos con unas cuantas nociones sobre qué ocurrió, exactamente, en aquella aldea de Moravia en aquellos gélidos finales del otoño del año 1805.

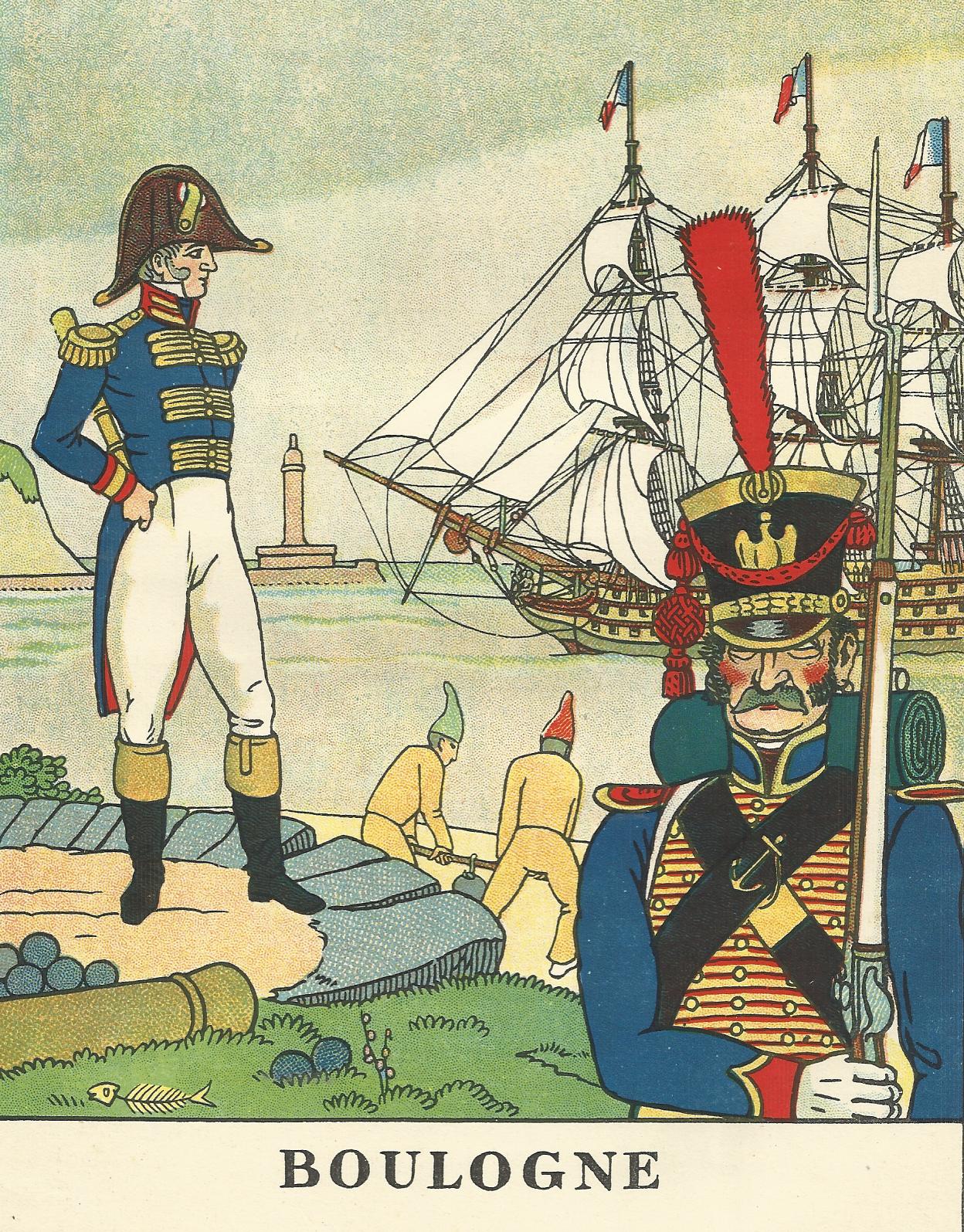

Hacía más o menos un año que Napoleón se había coronado -o más bien autocoronado- emperador en la catedral de Nuestra Señora de París ante un atónito y seguramente molesto Papa, que se veía reducido a la categoría de simple testigo de la coronación del nuevo emperador. Fue esa circunstancia, la de la promoción del teniente corso de Artillería al rango imperial, la que ha permitido llamar a Austerlitz la batalla de los tres emperadores.

Los otros dos de esa tríada eran el austriaco Francisco y el zar ruso Alejandro I. En absoluto unos protagonistas desdeñables y que con su presencia en aquel campo de batalla nos ayudarán a comprender mejor qué ocurrió allí para unos el 20 de noviembre de 1805 y para otros el 2 de diciembre de ese mismo año.

Ambos emperadores, el ruso y el austriaco, representaban con bastante perfección a las fuerzas contrarrevolucionarias europeas, las que querían borrar de la faz de la Tierra hasta el recuerdo de la revolución francesa del año 1789. Aunque se tratase ya sólo de una simple caricatura como aquella a la que la había reducido la proclamación imperial de Napoleón un año antes.

Ese, al menos desde cierta perspectiva -expresada por alguno de los personajes de “Guerra y Paz” con bastante contundencia-, era uno de los motivos para que grandes masas de soldados austriacos y rusos fueran concentradas cerca de la aldea de Austerlitz aquel, para unos, 20 de noviembre y, para otros, 2 de diciembre de 1805.

Había otros -motivos- por supuesto, que pasaban por encima de todo disfraz ideológico. Napoleón representaba en esos momentos, aparte de toda su fanfarria imperial de nuevo cuño que aún hoy nos fascina, a una Francia que desde la época de Luis XIV está tratando de imponer su hegemonía sobre el continente europeo. Una operación que implicaba, por supuesto, aniquilar a los austriacos. El enemigo ancestral de Francia desde la época de Carlos V por lo menos, trescientos años atrás de ese otoño de 1805 en el que cientos de bocas de Artillería barren las laderas heladas de Austerlitz en las que se concentran los ejércitos francés, austriaco y ruso.

En ese aspecto la correlación de fuerzas en el mapa estratégico de la Europa de aquel otoño de 1805 es más o menos la misma que la del siglo XVI.

Por un lado están los españoles y los franceses, unidos como lo han estado desde que el testamento de Carlos II de Habsburgo cedía, en 1700, el trono de Madrid y todas sus amplias posesiones, extendidas por medio planeta, en manos del heredero francés de la casa de Borbón. Insistente y amablemente sugerido por Luis XIV y sus agentes infiltrados en aquella corte, que, cosa insólita en el rey Sol, se avienen incluso a devolver territorio conquistado al rey español en campañas anteriores al año 1697, a cambio de que se acepte a aquel Felipe de Anjou -futuro Felipe V- como heredero de ese trono de Madrid que controla buena parte del flujo financiero mundial y, por tanto, de eso que llaman “el nervio de la guerra”. Es decir, el dinero sin el que nada puede hacerse y menos aún ganar un conflicto armado que, como bien se sabe, suele ser una cosa muy cara en muchos aspectos.

Del otro lado están los austriacos que durante todo el siglo XVIII han combatido a esa coalición franco-española que los ha derrotado y echado de España en 1714, dispuestos a seguir presentando, una vez más, otra batalla que impida que Francia dicte sus designios a una Europa que, en buena medida, está en manos de un imperio austriaco que se extiende por Italia, zonas de la actual Alemania, Hungría, los Balcanes, etc…

Los austriacos han conseguido llevar al campo de batalla a un asustado -y recién llegado al trono de todas las Rusias- zar Alejandro, que, quizás, más que el recurrente expansionismo francés, teme perder ese cómodo colchón entre la Francia napoleónica y sus vastos dominios -que llegan hasta la actual Polonia- representado hasta ese momento por el Sacro Romano Imperio con capital en Viena. Aunque el joven zar, por otra parte, tampoco parece dispuesto a que Napoleón le dicte si puede o no puede comerciar con una Gran Bretaña que en esos momentos también está haciendo lo que ha hecho desde el año 1700, por lo menos.

Es decir, observar y tratar de que en eso que ellos llaman con cierta altivez “el continente” no se forme una coalición de países, por las buenas o por las malas, que los dejen aislados y enfrentados con un formidable enemigo que, quizás, acabe engullendo también las Islas Británicas.

Todo esto es lo que realmente parece haber estado en juego aquel 2 de diciembre que, para una buena parte de los que dejaron la vida o la salud en aquel campo austriaco, era, en realidad, un 20 de noviembre. Pero, naturalmente, como siempre que hablamos de Napoleón hay algo más que Historia en toda esta cuestión de Austerlitz.

Así es, aquella batalla está rodeada de hechos que aureolan a Napoleón, que forjan esa leyenda que hace que aún hoy día se le recuerde de un modo extraordinario que no alcanza a otros personajes históricos.

En efecto, hay diversos ejemplos de pequeñas anécdotas agregadas a la Historia con “h” mayúscula de aquellos hechos del otoño de 1805 que, según parece, pretenden convertir al Napoleón que gana la batalla de Austerlitz en un ser sobrehumano, casi en una especie de santo laico.

La primera de esas anécdotas que voy a mencionar es, quizás, una de las menos conocidas. Se trata de un episodio descrito en el libro “Napoléon” de Georges Montorgueil y que recuerda sospechosamente a la historia de un santo guerrero como San Martín, que compartió su capa con un pobre. Se dice que mientras las tropas napoleónicas avanzaban hacia el corazón de Austria, dispuestas a tomar Viena y, de paso, chafar a Beethoven uno de sus estrenos por falta de público, huido por la invasión francesa -como lo cuenta, con todo detalle, la revista www.clasica2.com-, Napoleón se encontró tirado por tierra a uno de los granaderos que lo había acompañado desde los tiempos en los que era sólo un general de la revolución, durante la expedición a Egipto. El valiente, a pesar de que sus heridas le impedían ponerse en pie, seguía desde el suelo animando a sus compañeros a avanzar contra las líneas enemigas. Napoleón, conmovido por esa bravura, le arrojó su ya característico capote gris y le dijo “Ten. Me lo devolverás después y yo te daré a cambio la cruz (de la Legión de honor, se sobreentiende) y la pensión que mereces”.

La siguiente anécdota es quizás la más conocida. La noche del 19 al 20 de noviembre -para los rusos- o la del 1 al 2 de diciembre -para los occidentales- el emperador francés se paseó por entre los vivacs de sus soldados, que lo jalearon y vitorearon, siguiéndole con manojos de paja encendida para alumbrarle el camino, creando una imagen sobrecogedora en medio de aquella helada noche de otoño que es reflejada con todo detalle, entre otros textos, en “Guerra y Paz”.

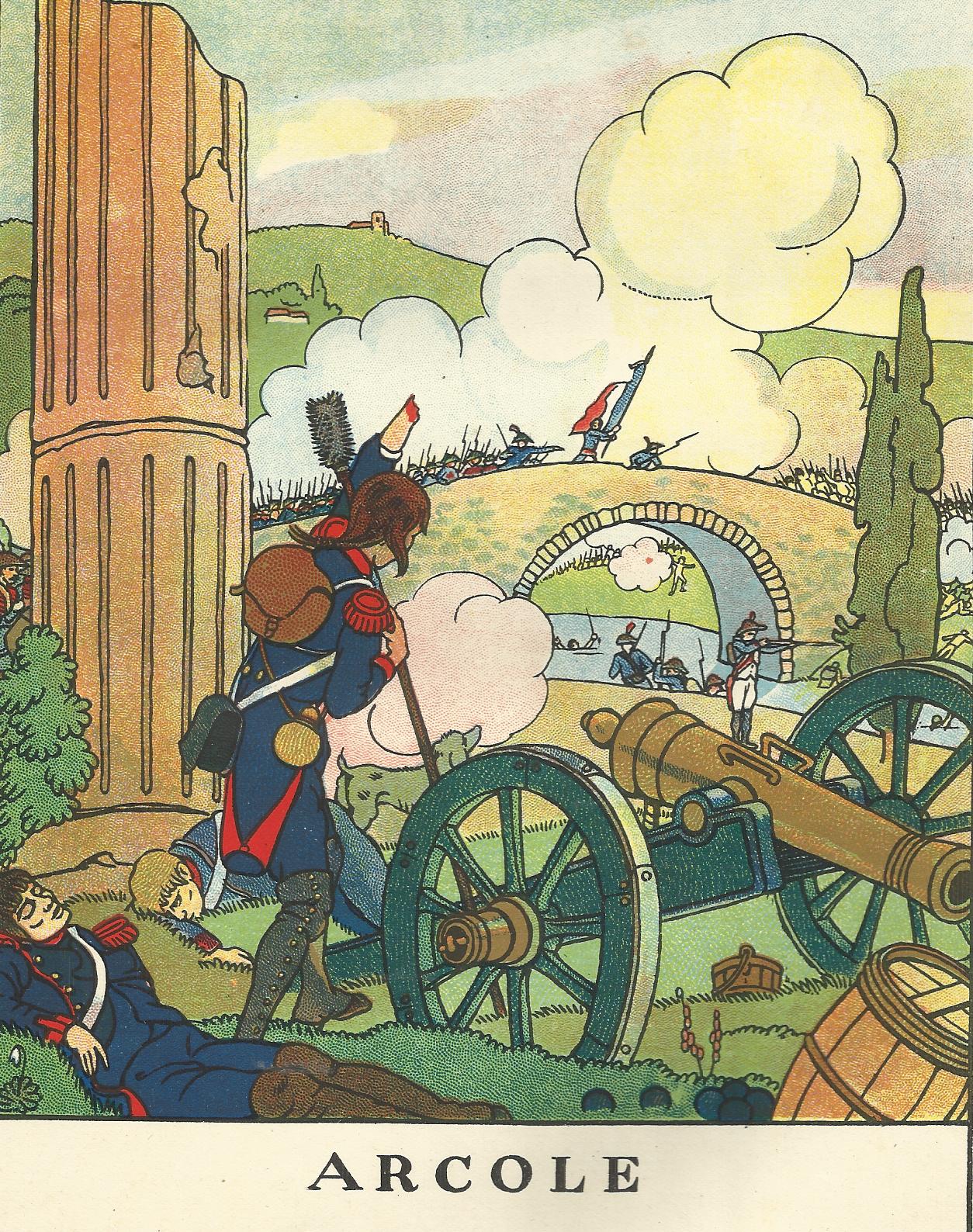

Algo que, por otra parte, debería hacer de ella una historia verdadera, porque Tolstoi no fue precisamente un entusiasta de la mitificación napoleónica, como se puede apreciar por el modo en el que en esa gigantesca novela tira por tierra uno de los principales mitos napoleónicos: el de la carga del puente de Arcola, en la que, se supone, el joven Bonaparte, entonces sólo un simple “ciudadano-general” de la revolución, habría tomado en sus manos la bandera tricolor para animar a los soldados a seguir adelante bajo fuego de los austriacos. Un heroico episodio que según los personajes de Tolstoi sólo existió en el parte oficial de la batalla pero no en la realidad y que, de hecho, el propio Tolstoi ridiculiza, mostrando que la muerte -o casi- es lo único que podía esperar al valiente que hiciera tal cosa. Como le ocurre al príncipe Andrei Bolkonski, uno de los protagonistas de “Guerra y Paz” al que el mismo Napoleón contempla -dándolo por muerto- después de que haya intentado imitar esa inverosímil hazaña.

La última anécdota sobre Austerlitz tampoco es muy conocida y, que se sepa, se basa en un único testimonio recogido, una vez más, en el “Napoléon” de Georges Montorgueil. Ese único testigo era un soldado francés que aseguraba que Napoleón, en persona, ayudó a sacar de las aguas heladas próximas a Austerlitz a muchos de los enemigos que habían caído en ellas huyendo presa de un pánico que hunde las líneas aliadas y da al emperador francés una de sus más perfectas victorias.

La misma que en el comunicado dirigido a sus tropas tras la batalla, le permite decir a éstas -en un discurso que recuerda al del Enrique V de Shakespeare- que estaba contento de ellas y que cuando alguno de ellos dijera que había estado en Austerlitz le responderían “he ahí un valiente”.

Bellas palabras, sin duda, para los que las podían oír, pero que de poco debieron servir a los que, arrimados más o menos a la fuerza a aquel ejército, habían muerto en aquella batalla, según dicen, tan perfecta, contribuyendo así a edificar aquel fascinante conglomerado de Historia y mito de un efímero emperador que diez años después sería tan sólo un prisionero de sus antiguos enemigos británicos, austriacos, rusos… e incluso, también, de antiguos aliados, como los españoles.

Un cúmulo de paradojas históricas sobre las que podemos pensar, cuanto queramos, entre este 20 de noviembre y el próximo 2 de diciembre. Y es que Napoleón, como hemos visto hoy -eso espero al menos- y veremos en próximas ocasiones, es alguien que se las arregló en muy poco tiempo para dar mucho que hablar. Incluso dos siglos después de que sus hechos son sólo ya un lejano eco de nuestra Historia.