Homenaje a Jonathan Brown. El mundo del Barroco y los Clubmen (1642-1646)

Por Carlos Rilova Jericó

Está semana pasada nos dejaba Jonathan Brown, un -como ya habrán leído en los numerosos obituarios que le han dedicado- notable hispanista norteamericano que dedicó la mayor parte de su larga vida de 82 años a la investigación de la pintura barroca española. Especialmente el período en el que Diego Velázquez desarrolla su impresionante carrera.

Está semana pasada nos dejaba Jonathan Brown, un -como ya habrán leído en los numerosos obituarios que le han dedicado- notable hispanista norteamericano que dedicó la mayor parte de su larga vida de 82 años a la investigación de la pintura barroca española. Especialmente el período en el que Diego Velázquez desarrolla su impresionante carrera.

Como yo estudié el plan antiguo de la carrera de Historia, que incluía tres años de Historia del Arte, leí alguno de los libros del profesor Brown. Recuerdo especialmente “Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII”.

Así que la noticia de su muerte no me pasó por alto. Y, como suele ocurrir, me llevó a pensar lo que a mí me había aportado leer a ese historiador y lo que aprendí gracias a él.

Lo cierto es que las obras de Brown, escritas con un estilo erudito pero muy ameno, con un gran poder de comunicación, me abrieron, algo más, la puerta al mundo del Barroco no sólo español -en esa época potencia dominante a nivel mundial- sino al de toda Europa. Representado por esa Pintura impulsada por la poderosa casa de Austria, que lo mismo encargaba cuadros a Rubens o Velázquez, que decidía el envío de escuadras enteras a distantes puntos de ese planeta que se convirtió en el sobrenombre honorífico de Felipe IV.

En definitiva, Jonathan Brown mantuvo vivo, y avivó de hecho, mi interés sobre una época que he tenido la inmensa suerte de poder estudiar, investigar y divulgar. Como ocurre desde hace años en esta página y otras publicaciones.

Jonathan Brown, en efecto, supo devolvernos la imagen de un mundo complejo -y por eso mismo fascinante- del que descendemos, pero que estaba lleno de cuestiones que hoy nos parecen producidas por una sociedad transida de simbolismo oculto y creencias que se pasean entre lo que para nosotros es Magia y para ellos, todavía, era Ciencia. Como, por ejemplo, creer que las nueces podían curar el dolor de cabeza porque su fruto era análogo al cerebro humano o que una herida volvía a sangrar ante el arma que la había causado…

El mundo del Barroco que Jonathan Brown estudió con tanta dedicación, es, en efecto, complejo y fascinante por esas y otras muchas razones.

Se trata de una Humanidad muy rica en reacciones que hoy nos parecen sorprendentes -plasmadas muchas veces en imágenes como las que el profesor Jonathan Brown estudió- pero, quizás por eso mismo, tan interesantes de observar y considerar.

Así ocurre en la Nueva Inglaterra de la que era nativo Jonathan Brown, por ejemplo. En pleno siglo XVII, en una fecha en la que la tolerancia religiosa era una quimera y la Caza de Brujas estaba en su punto más álgido -salvo en una España que ya ha dejado de creer en tales cosas- apareció allí todo un visionario, Roger Williams, que fundará en 1636 la ciudad de Providence en lo que entonces es la provincia de Rhode Island. Una ciudad-refugio donde eran admitidos todos los credos religiosos. Desde el Catolicismo hasta el Puritanismo, pasando incluso por el Islam y, por supuesto, por los “paganos”. Es decir, los nativos americanos dueños de aquellas tierras hasta que llegaron los europeos. Todos ellos equiparados en igualdad de derechos civiles…

También vivieron en esa época, tan sorprendente, aquellos de quienes quería hablar hoy para rendir homenaje al profesor Jonathan Brown. Los llamados Clubmen, que demuestran que, en efecto, el mundo del Barroco europeo al que él dedicó su vida, era un mundo complejo, fascinante, al que merece la pena dedicar toda una vida de estudio, investigación, divulgación…

Hoy día el nombre de Clubmen puede llevar a error. A identificar la palabra con ese mundo exclusivo y con gran solera de los elitistas clubs ingleses que huelen a venerables bibliotecas, a coñac caro y a cuero de sofá Chester curado durante generaciones por el humo de cigarros no menos caros. De hecho, una marca de coches de alta gama como la fabricante del famoso Mini Morris, ha dado ese nombre, “Clubman”, a uno de sus modelos.

Lo cierto es que los Clubmen nada tienen que ver con ese mundo. Ni de la forma más remota. Los Clubmen -como aprendí mientras era sumergido, en mis años de estudiante, en el siglo XVII a través de su Arte, su Geografía, su Historia…- eran un tercer partido de los que luchó durante la primera guerra civil inglesa, desarrollada entre 1642 y 1646.

Apenas son conocidos hoy. Seguramente porque las películas más famosas que se han rodado sobre esos hechos, como el “Cromwell” de Ken Hughes o la más reciente “Matar a un rey”, pasan casi de puntillas sobre esos hombres, y mujeres, condenados a los márgenes de la realidad. Incluso en los libros de Historia.

Se trataba de gentes del medio rural inglés. Es decir, granjeros y otros pequeños productores fundamentalmente del Sur y el Oeste de Inglaterra. Y como Roger Williams -el fundador de Providence, que quería la separación de la iglesia y el estado y que se pagase un precio justo a los “indios” por sus tierras- son una chocante contradicción con lo que era normal en aquella Europa barroca en la que convivía el brillante mundo de Velázquez y la guerra, la superstición y la miseria aparejada a todo aquello, que hacía bromear al astrónomo Johannes Kepler -habitante de aquella revuelta Europa- sobre que si las esferas celestes producían Música como aseguraba Pitágoras, la Tierra debía tocar siempre las notas Fa-Mi. Es decir: Hambre en latín. La que padecía una Centroeuropa devastada por años y años de guerra que Kepler veía pasar ante sus ojos y su hambriento estómago cuando no buscaba el modelo que explicase la órbita de Marte. El planeta llamado así, precisamente, por el dios de la Guerra, que, además, fue plasmado en uno de los más famosos cuadros de Velázquez.

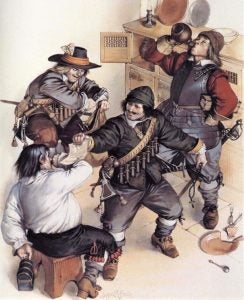

Una guerra que esos Clubmen, campesinos ingleses coetáneos de Velázquez, de Roger Williams y de Johannes Kepler, aprendieron a odiar con todas sus fuerzas y a la que se opusieron con las precarias armas a su alcance que les dieron nombre: los “clubs” o bastones, sus picas improvisadas con instrumentos de labranza…

Armas que usaron tanto contra los soldados al servicio del rey Carlos I como contra los del Ejército del Parlamento. Ese que trataba de atajar las veleidades absolutistas de aquel monarca que prefirió la guerra a un acuerdo con la nación allí representada.

La razón para esa inquina de los Clubmen contra ambos bandos era perfectamente lógica: los merodeadores de los dos ejércitos saqueaban, robaban, mataban y violaban mujeres de aquellas granjas con igual afición. Parece que incluso hasta después de que Oliver Cromwell convirtiera al Ejército parlamentario en ese nuevo ejército modelo llamado “de los santos”. Pues el futuro dictador tuvo que enfrentarse a los Clubmen, cada vez más irreductibles, que defendían -con todo lo que tenían a mano- sus vidas y propiedades, su integridad física…, de aquellas plagas de langosta encarnadas en ejércitos que vivían ya sólo para combatirse entre sí y exigían que todo lo que estaba al alcance de sus armas, fuera puesto al servicio de la causa del rey absoluto o del Parlamento primero y el fanatismo puritano hacia el final de aquel conflicto que convirtió a Cromwell en algo peor que un rey absoluto…

Extraños son hoy, quizás, para nosotros, aquellos raros pacifistas ingleses del siglo XVII pero, una vez conocidos, creo que demuestran, otra vez, las razones por las que alguien como Jonathan Brown dedicó toda una vida al estudio de aquella compleja y a la vez fascinante época…