El Cine de Sofía. Los años 70, las catástrofes y una princesa que adivinaba el futuro (circa 1976)

Por Carlos Rilova Jericó

Temí esta semana, cuando inevitablemente caí -una vez más- por las redes sociales, que este lunes siguiera la racha luctuosa de los tres últimos. Con, también una vez más, el fallecimiento de alguien célebre que hubiera dejado alguna huella en la Historia de un modo u otro.

Temí esta semana, cuando inevitablemente caí -una vez más- por las redes sociales, que este lunes siguiera la racha luctuosa de los tres últimos. Con, también una vez más, el fallecimiento de alguien célebre que hubiera dejado alguna huella en la Historia de un modo u otro.

Ese temor fue incentivado por la visión en la red de Twitter de la tendencia “Sofía Loren”. Pronto comprobé aliviado que la popular actriz seguía en el mundo de los vivos y tan sólo había cumplido unos 88 años más que dignamente llevados.

Esto llevó a este historiador a recordar las muchas películas que había visto de esa actriz. Algunas con mucha Historia detrás, en efecto.

Ahí estaba, por ejemplo, “Una giornata particolare”, inquietante reconstrucción de la Italia fascista en la que una sufrida ama de casa (interpretada por ella) se queda al margen de otro gran espectáculo de masas -tan caro a aquel régimen- compartiendo eso mismo: una jornada particular (en más de un sentido) con un vecino (interpretado por Marcello Mastroiani) cuyos valores viriles no son precisamente los fomentados por esa Italia fascista.

Ahí estaban, también, cómo no, “El Cid” y, en otro registro, “Arabesco”, del año 1966, donde Sofía Loren hace un sofisticado papel de espía internacional -de origen presuntamente árabe- muy al gusto de la época dorada del Cine estilo James Bond. Compartiendo escenario esta vez con pesos pesados como Gregory Peck y mostrando en esa película que tiene de todo -romance, conjura política de transcendencia histórica, acción y comedia- un gran talento como actriz.

Sin embargo, tengo que admitir que una de las películas de ella que más me han llamado la atención siempre, ha sido una de mucho menos vuelo que esas.

Se trata de una producción del año 1976 titulada “El puente de Casandra”. Esa atención mía fijada en esa película más bien irrelevante -comparada con “Una jornada particular”, “Arabesco” y muchas otras- se debe a motivos racionales y otros no tan racionales.

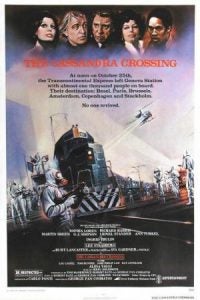

Los no tan racionales tienen que ver con la primera toma de contacto, cuando era un crío, con el estreno de esa película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1976. Si han estado últimamente por la Bella Easo y han visto los carteles que anuncian esos estrenos, ya se habrán percatado de que no son precisamente de dimensión modesta. Pues bien: en los años setenta tampoco lo eran. Y las fotografías -o dibujos al uso, como en este caso- eran aún más impactantes. De manera deliberada.

En el caso de “El puente de Casandra” se podía ver un tren marchando por una vía tirado por una gran locomotora típica de la época pero, y ahí estaba el “gancho”, rodeada por soldados, a un lado y otro de la vía, vestidos con trajes y máscaras de protección contra guerra química y biológica. De un llamativo color blanco esos trajes, subrayado por los fusiles y subfusiles en ristre que llevaban dichos soldados.

Pasaron muchos años hasta que pude ver esa película. En el estreno donostiarra era casi impensable, entre otras razones por cuestiones de edad, y después hasta la era del DVD imposible también porque, una vez amortizada en 1977, la película dejó de pasarse y quedó archivada en la Historia del Cine.

Y no precisamente en un capítulo brillante… Me explico: “El puente de Casandra” tiene su correcta y patentada denominación. Pertenece, por derecho propio, al género llamado “Cine de catástrofes” que, cómo no, ha sido estudiado y analizado sesudamente desde la Historia del Cine, la Sociología y otras ciencias sociales.

“El puente de Casandra” es, además, en mi opinión, uno de los modelos más decantados de ese “Cine de catástrofes” que se elaboró, ante todo (diga lo que diga la Wikipedia) en los años setenta del siglo pasado.

Se trataría de películas con grandes actores de las décadas inmediatas como Richard Harris -pareja de Sofía Loren en “El puente de Casandra”- o Burt Lancaster y Ava Gardner. También presentes en esta cinta. Estas producciones igualmente incorporaban actores secundarios con tramas secundarias pero que interfieren con la principal y suelen ser de gran interés humano. En el caso que nos ocupa sería el caso, por ejemplo, del personaje de Herman Kaplan (interpretado por Lee Strasberg). Viejo superviviente del Holocausto nazi que se ve -en la trama principal de la película- abocado a recordar los momentos en los que se le llevó a un campo de exterminio. Situación que ve repetirse, aunque sea a escala menor, en “El puente de Casandra”.

Y es que en este caso la catástrofe humana en ciernes es también de manual, la típica en este género en los años setenta. Es decir, pese a buscar ser un éxito de taquilla con un entretenimiento de acción electrizante para el público, estas películas trataban de revestirse de una aureola culta -de ahí la elección para el título de Casandra, princesa del mundo griego clásico maldecida con el don de la profecía- y de un contenido de crítica y denuncia social que en la trama de “El puente de Casandra” llega a su punto máximo, quizás el más alto de este género de Cine de catástrofes.

En efecto, el tándem formado por Richard Harris y Sofía Loren descubre a bordo del tren en el que viajan que un desaprensivo terrorista se ha contagiado con una bacteria mortal en un laboratorio pretendidamente dedicado a la legítima investigación científica pero, en realidad, tapadera para que una más que discreta sección del Ejército norteamericano -comandada por un Burt Lancaster en uno de sus mejores papeles dramáticos- perpetre el muy perseguido crimen de guerra de cultivar armas bacteriológicas. Así, de ese escape debido al terrorista que infecta a todo el convoy, viene la asfixiante y angustiosa situación que sostiene toda la acción prototípica del Cine de catástrofes de “El puente de Casandra”.

Es decir: la de meter a un grupo de personas diversas en una situación límite en la que van a ser sacrificados para tapar, al precio que sea -empezando por el de sus propias vidas- ese grave (y sucio) secreto en el que también están involucradas entidades civiles internacionales supuestamente destinadas a velar por el cumplimiento de las leyes que impiden tales cosas. Unas que, evidentemente, o han callado o se han beneficiado de ese turbio asunto.

Por supuesto el problema se resuelve de manera magistral y de acuerdo al cauce establecido también en el Cine de catástrofes de los setenta. A saber: los principales protagonistas (Richard Harris y Sofía Loren) despejan el problema -a costa de su talento científico- cortando el nudo gordiano de la trama, se salvan de la catástrofe -si bien ésta se desarrolla con la muerte anónima (y catastrófica) de muchos otros protagonistas de la película- y finalmente todo se cierra con una reflexión última sobre cómo un Poder ciego y por encima de lo humano, encarnado en organizaciones sin rostro, acaba devorando -sin escrúpulo alguno- hasta a sus más fríos, fieles y, en definitiva, ciegos y estúpidos servidores. Como el coronel Stephen MacKenzie, magníficamente interpretado por Burt Lancaster en una última escena muy por encima de la media de estas películas “de catástrofes”.

Algo que, al fin, hace a “El puente de Casandra” una película muy recomendable pese a estar, por lo demás, muy bien encasillada en ese género algo banal.

Merece, pues, la pena verla o volverla a ver. Por esas razones o siquiera sólo sea por celebrar el final exitoso de un nuevo Festival de Cine Internacional de San Sebastián y el 88 cumpleaños de la gran Sofía Loren…