Hablando de repúblicas y monarquías españolas. Cómo vieron los británicos el 14 de abril de 1931

Por Carlos Rilova Jericó

Sobre la Segunda República española se ha dicho de todo durante muchos años. Y esta última semana, en la que se cumplía su aniversario, aún más. La impresión general que saca de todo esto el historiador -prorrepublicano o no- es que el tema, a pesar de ser una cuestión ya vieja, “Historia” como se suele decir, no ha sido superado, digerido, metabolizado, del todo, por la sociedad española actual. Una impresión que refuerza, por ejemplo, la relectura de artículos como los que escribió para “El País” en su día -el 25 de mayo y el 16 de junio de 2004- el profesor Vicenç Navarro en medio de la ebullición social que causó la boda del Príncipe de Asturias.

En ellos -cuyo contenido se reprodujo total o parcialmente en otro aparecido en “Público” en el año 2009- se explicitaba claramente por parte del profesor Navarro cuáles podían ser sus razones -y es de imaginar que las de muchos otros españoles- para ser republicano. Entre ellas citaba una realmente interesante: que ese tipo de régimen no había tenido demasiadas oportunidades en España a lo largo de la Historia de ese país…

Quizás el profesor Navarro tenía razón en buscar tales cimientos para su elección ideológica, para su opinión sobre el tema, sin embargo, si echamos, por enésima vez, la vista atrás, al 14 de abril de 1931, y empezamos a rebuscar entre los documentos de aquella época, tal vez descubriremos que el problema de la España de entonces era casi el mismo de ahora: más que estar regida por una monarquía o una república, padecía una pésima imagen-país la gobernase quien la gobernase. Algo que, de hecho, hacía irrelevante que hubiese en Madrid un rey -mejor o peor- o un presidente de república o del gobierno de la República también mejor -como podía ser el caso de Niceto Alcalá Zamora- o sencillamente lamentable, como podría ser el caso de Alejandro Lerroux, del que ya se habló en esta página en su día a raíz de las últimas elecciones italianas.

Un hecho que se pondría de manifiesto en, por ejemplo, parte del material que se publicó en el año 1933 en Londres en un volumen curioso y de grata lectura: “The Pageant of the Century”. Título que se podría traducir como “Lo más espectacular del siglo”, aunque en realidad el editor, Odhams Press, y el autor, H. V. Morton, exageraban un tanto porque el grueso volumen, encuadernado en cubierta dura de un aristocrático verde oscuro, sólo llegaba hasta el año 1933, pero esa es otra cuestión.

Lo que aquí nos interesa hoy, 15 de abril de 2013, es cómo reflejaba ese autor tan famoso y leído en el entonces aún existente -y extenso- Imperio británico el cambio de régimen que España había sufrido el 14 de abril de 1931, dos años antes de que su almanaque viera la luz.

Morton parece bien informado sobre lo que ocurre en España en esa fecha -o, para él, a partir del 15 de abril-, pero no puede evitar mostrarse tendencioso en los dos textos que van a pie de página de la serie de fotografías que publica “The Pageant of the Century” para ilustrar el paso de España de monarquía a República.

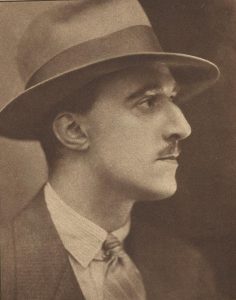

Así es, Morton es un hombre crecido en una Inglaterra de fuertes convicciones monárquicas, un niño que viene al Mundo apenas ha muerto la reina-emperatriz Victoria y comienza el reinado de su hijo “Bertie”, que pasará a la Historia como Eduardo VII.

Por tanto no es raro que su descripción de los hechos que dan lugar al nacimiento de la Segunda República española comiencen con una especie de lamento elegíaco acerca de que en España el 15 -que no el 14- de abril de 1931 ha fenecido una monarquía de cinco siglos…

A partir de ahí el retrato que Morton hace de la situación se ajusta, más o menos, a lo que ya han historiado muchos historiadores que han dedicado buena parte de sus vidas al estudio de la Segunda República española y, sobre todo, la guerra civil que parece ir indisolublemente unida a ella. Desde Hugh Thomas hasta Pierre Vilar, pasando por Gabriel Jackson o españoles como Ángel Viñas.

Sin embargo eso no evita, de ningún modo, que la descripción que Morton hace del proceso resulte sumamente delatora de la anomalía política en la que se ha ido convirtiendo España, a lo largo del siglo XIX, en el imaginario de los europeos del Norte.

Así Morton dice cosas realmente chocantes sobre lo que ocurre en España después de que la dictadura del general Primo de Rivera sea desalojada del poder por una mayoría electoral republicana que el autor -a diferencia de lo que ocurre con algunos periodistas y pseudohistoriadores de hoy día- describe como incuestionable y abrumadora.

Por ejemplo que la República moderniza España porque concede el voto a las mujeres… algo que en Inglaterra se había conseguido a costa de grandes esfuerzos no hacía tantos años -en Estados Unidos sólo en 1920- y que era negado en buena parte de países europeos todavía en esa fecha. Como fue el caso de Francia, que no lo conoce hasta 1944….

Más controvertida resulta aún la afirmación de Morton acerca de que la República separa totalmente a la Iglesia del Estado… Si eso era un rasgo de modernización en la España de 1931 habría que deducir, necesariamente, que la Gran Bretaña de esa misma fecha no era un país “modernizado”, puesto que la Iglesia y el Estado estaban mucho más unidos en ella de lo que jamás lo habían llegado a estar en la España que sale de la guerra civil de 1873 a 1876, donde se instaura la libertad de cultos concediendo la supremacía al católico, pero tolerándose todos los demás de un modo mucho más laxo del que, por ejemplo, se tolera el católico en la Inglaterra victoriana. La misma en la que por parte de algunos anglicanos se puso el grito en el cielo cuando se construyó y consagró, en pleno Londres, una gran catedral de esa religión, la de Westminster, entre 1885 y 1910.

De hecho, hoy día la Iglesia y el Estado siguen tan unidos en Gran Bretaña como para que el jefe del estado y la cabeza de la Iglesia sean la misma persona: es decir, la reina Isabel II.

Por otra parte Morton sólo alcanzaba nebulosamente a explicar a sus lectores británicos la textura del descontento social que impera en España para que llegue la República en el año 1931.

Así, da sólo vagas indicaciones acerca del malestar crónico en el campo español, que se manifiesta en la formación en él de lo que Morton describe como verdaderos hervideros de ideas anarquistas y comunistas, y el resentimiento al que da lugar una dictadura de siete años como la de Primo de Rivera. El mismo que hace ya imposible que el Ejército y la Iglesia se interpongan entre las turbas y la monarquía como, siempre según su versión de los hechos, lo han hecho durante años.

Una observación que, una vez más, se podría igualmente aplicar en la Gran Bretaña de su época y posterior, donde el jefe del estado, del Ejército y de la Iglesia eran la misma persona y que en esas fechas, por supuesto, contaba con la misma animadversión -o estima- con la que podía contra el rey español entre sus súbditos.

Por otra parte la conclusión de Morton sobre las posibilidades de supervivencia del régimen republicano español era verdaderamente reveladora sobre la ideología política y el nivel de conocimiento sobre España de la que partían esas críticas a la situación política de ese país en 1931 que, curiosamente, coinciden con parte de las expresadas en los ya citados artículos del profesor Vicenç Navarro.

Señalaba Morton que no se había ofrecido aún -la cursiva es mía- resistencia efectiva contra ese régimen que había reemplazado a la monarquía. Indicaba que, aún así, se debían tener en cuenta el levantamiento monárquico del general Sanjurjo y el comunista liderado por Franco… afirmación ésta última fruto de alguna confusión de Morton sobre la verdadera ideología y curriculum revolucionario de Ramón Franco -hermano de Francisco- que, en efecto, era anarquista -no comunista- y se sublevó en 1930 contra la monarquía, teniendo que exiliarse en Lisboa tras empapelar Madrid con octavillas prorrepublicanas desde su avión y amenazar con usar éste para bombardear el Palacio de Oriente que tan buenos servicios prestaría en el futuro a su hermano Paco…

Confusión sobre Ramón Franco que, desde luego, no oculta la tendenciosidad de Morton ante la república española, a la que evidentemente considera un régimen a abatir desde ya, que sólo debía esperar a que apareciera alguien que la quite de en medio.

Un sentimiento, como sabrán los miles de lectores del último bestseller de Ken Follett, “El invierno del Mundo”, bastante extendido entre muchos británicos de la época y que quedará totalmente claro tres años después de que se publicará “The Pageant of the Century”. Cuando estalla la guerra civil española y se abandona a su suerte a una república en la que muy pocos confían más allá de los Pirineos.

Una a la que, desde luego, prefieren ver desaparecer sin plantearse qué podrá sustituirla, imaginando, quizás, que eso supondría el retorno de una monarquía parlamentaria de corte británico.

Algo que, seguramente, para el imaginario profundo de periodistas como H. V. Morton hubiera sido incluso demasiado bueno para un país que, en conjunto, es reflejado como algo bastante anómalo para ese autor…

Una impresión final desprendida de esas páginas de “The Pageant of the Century” que nos debería dejar, a fecha de hoy, una valiosa lección sobre que, en efecto, a veces los regímenes que gobiernan un determinado país no son tan importantes como el hecho de la mala prensa que dichos países han ido acumulando, o dejando que se les acumule, durante siglos. Una que hace perfectamente inútiles espasmos políticos como el sufrido por España el 14 de abril de 1931, que, según todos los indicios, sólo dio lugar a grandes sacrificios perfectamente inútiles, a oportunidades perdidas de antemano y no a posteriori, como se podría deducir de los artículos del profesor Navarro mencionados al comienzo de este nuevo correo de la Historia.