Lo que se convierte en Historia. Del divo Cayo Julio César a Nelson Mandela pasando por Cayo Suetonio

Por Carlos Rilova Jericó

Creí este viernes que la muerte de Nelson Mandela iba a arrumbar, para mejor ocasión, lo que pensaba contar en este correo de la Historia hoy. Veremos que no ha sido así, pero antes vayamos con la cuestión de la que ha partido todo lo demás que quería contar este lunes.

El origen de este nuevo artículo estuvo en un oportuno -y también esperado- comentario del presidente de esta Asociación de historiadores guipuzcoanos que se presenta a ustedes cada lunes, de mi mano, en este correo de la Historia.

Recordaba, o más bien puntualizaba, el presidente en ese comentario publicado la semana pasada, que no se podía decir, como yo lo hacía, que Cayo Julio César fuera, con propiedad, el primer emperador de Roma.

Cierto, y cuando escribí eso ya sabía que había grandes probabilidades de que alguien señalase ese detalle y nos hiciera acabar aquí, en el punto en el que ahora nos encontramos. Es decir, sacando a relucir, otra vez, la cuestión de si Cayo Julio César es o no es la persona desde la que hay que empezar a contar el número de los emperadores de Roma.

Los historiadores que opinan que no, son muchos y basan su postura en que Augusto, heredero de César, es el primero al que hay que atribuir ese título de emperador romano porque entre sus cargos acumuló, además de casi todos los que había acumulado su tío Julio, el de “Princeps”.

Los que no opinan así -porque “muchos” nunca significa “todos”- pueden alegar diversas objeciones a ese argumento. Una de ellas, por ejemplo, que -como nos recuerda Paul Petit en uno de los manuales básicos para aprender Historia Antigua- Julio César obtuvo el privilegio de acuñar moneda y plasmar en ella la palabra “Imperator”… Puesto que esa palabra latina (que tan sólo significa “comandante victorioso”) es la que luego -muchos años después de que la Roma “imperial” fuera cenizas y ruinas- se ha usado para denominar a esa monarquía disfrazada de República, con eso debería bastar para considerar a César el primero de esos que, por comodidad, llamamos “emperadores romanos”, usando una palabra -“imperator”-, que, como vemos, tenía un significado y un alcance muy distinto para ellos del que, con el tiempo, ha ido adquiriendo para nosotros, sus descendientes más o menos directos.

No es esa la única razón que se podría aducir para sostener que Cayo Julio César puede considerarse el primero de esos que, insisto, por nuestra conveniencia, hemos acabado llamando “emperadores romanos”.

Hay otra de más peso que la opinión de un historiador contrapuesta a la de otros historiadores, que creen tener tan buenos argumentos como él para decir justo lo contrario, y empezar así un debate con visos de inacabable. Uno de esos, como el del significado exacto de la palabra “Feudalismo”, que todavía respira por ahí después de casi medio siglo.

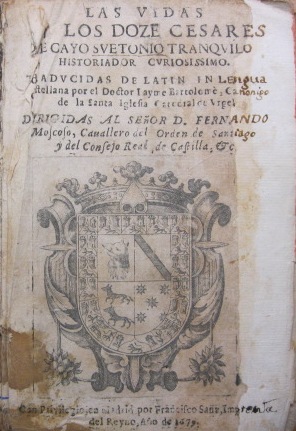

En efecto, uno de los primeros historiadores de lo que luego se llamará -también por comodidad nuestra- “Imperio romano”, Cayo Suetonio Tranquilo, no tenía ninguna duda en el 121 D. de C. de que la lista de emperadores romanos -para él simplemente “césares”, de acuerdo a las ideas dominantes en su época- empezaba con Cayo Julio César, y así lo plasmó en su obra “Vidas de los doce césares”. Quizás uno de los primeros libros en el que se distingue la palabra “César” como nombre y como cargo político equivalente a lo que luego acabaremos llamando “emperador”, tal y como se puede deducir de las palabras de Cayo Suetonio, donde señala -en el folio 177 de la edición de 1679 que yo he manejado para este artículo- que con Nerón acaba la raza de los césares, pero no el título que viene de ellos. Todo lo cual, en definitiva, debería dejarnos advertidos acerca de que la última palabra sobre el primer “emperador” romano aún no ha sido dicha.

Este asunto de los emperadores romanos en cualquier caso sí debería servirnos de advertencia -a los historiadores por supuesto y a los lectores de Historia también- acerca del modo en el que un convencionalismo que muchas veces no tiene presente la opinión de la época sobre la que se habla, acaba convirtiéndose en Historia inamovible de hechos y personajes que tienden a deformarse en el recuerdo, en la imagen histórica que por convención, o por otras razones, se acaba creando de ellos. Algo que nos lleva al terreno de cómo recordamos, qué recordamos y porqué recordamos…

Pocos historiadores han hablado de esa cuestión -como por ejemplo David Lowenthal en una obra tan recomendable como “El pasado es un país extraño”- y, como vemos, por el ostracismo al que se ha condenado la opinión de Cayo Suetonio sobre quién fue el primero de los césares de Roma, debería haber más.

Lo cual nos lleva hasta Nelson Mandela, el recientemente fallecido presidente sudafricano y cómo apenas dos días después de su muerte su recuerdo histórico empieza a dar lugar a controversia.

En San Sebastián pude ver este mismo sábado dos signos de lo más curioso en ese sentido. Uno de ellos era una bandera sudafricana -la actual, claro está, no la de la época del “Apartheid”- puesta en el Ayuntamiento de la ciudad con un crespón negro en señal de luto. Es de imaginar que honrando la historia de ese gran luchador por la libertad que fue Nelson Mandela, que consiguió demoler un régimen de odio y violencia renunciando primero él al odio y violencia que le llevó a militar en grupos terroristas, como nos recordaba, furibundo, uno de los lectores de este correo de la Historia este verano (véase “La penúltima campaña de las guerras napoleónicas (VI). Historia del Napoleón negro”), tan obcecado mientras leía ese artículo, que pensó que se nos había olvidado recordar ese importante detalle de la biografía de Mandela.

El otro signo aparecido en la ciudad y que hace temer lo peor sobre cómo van a recordar algunos a Nelson Mandela, era una pintada en la entrada de una estación de tren de la ciudad. Rezaba así: “Mandela gudari”. Es decir, Mandela era equiparado en ella a quienes durante cerca de treinta años los autores de pintadas muy parecidas a esas han querido considerar “soldados (eso es lo que significa “gudari”) vascos”. Es decir, no los variopintos combatientes reclutados por el efímero primer Gobierno Vasco para las fuerzas republicanas en la Guerra Civil, sino los militantes de la organización “Euskadi ta Askatasuna”. Más conocida como ETA… y calificada como terrorista, al igual que el comando “Umkhonto we sizwe” en el que durante un tiempo combatió Mandela codo con codo con terroristas israelíes del Irgún.

Llámenme exagerado, pero a mi leal entender de historiador me parece que ambos signos deberían hacernos pensar sobre qué es lo que acaba convirtiéndose en Historia. A veces entrando a saco en la biografía de un personaje y tomando de ella lo que más nos interesa, lo que nos da la razón, quebrantando la primera regla de todo trabajo histórico: que cada época, y cada personaje -que ya casi antes de morir aspira al título de “histórico”, como es el caso de Nelson Mandela-, debe interpretarse de acuerdo a la totalidad de lo que sabemos sobre ella, o sobre él, y también de acuerdo a una correcta interpretación de las reglas, hechos y convenciones de su época que, por difícil que nos parezca de creer, muchas veces poco tienen que ver con lo que a nosotros, habitantes de un tiempo más o menos lejano al de ellos, nos gustaría.

Sin tener eso muy presente poco y de poca calidad vamos a saber realmente sobre la Sudáfrica del “Apartheid”. O, ya puestos, sobre cualquier otra cosa a la que podamos dar el nombre de “Historia”.