¿Qué está pasando y qué puede pasar en Siria?. Algunas claves sencillas para comprenderlo. De Corto Maltés al capitán Conan (1914-1920)

Por Carlos Rilova Jericó

La semana pasada decía por aquí que quería hablar en esta página de Siria, pero que no lo hacía dada la aparente gravedad de la nueva crisis veraniega del euro.

La semana pasada decía por aquí que quería hablar en esta página de Siria, pero que no lo hacía dada la aparente gravedad de la nueva crisis veraniega del euro.

No es que las cosas hayan cambiado mucho de una semana para otra en ese aspecto, pero mientras la equivocada política de la Alemania de la canciller Merkel afronta las consecuencias de sus errores y el ciclo histórico empieza a cambiar a partir de ahí, no queda ninguna razón razonable -valga la redundancia- para posponer una semana más el tratar sobre los cimientos históricos de la situación, terrible situación, que se esta viviendo en ese lugar tan delicado del mapa llamado Siria, ya claramente sumido en una guerra civil abierta de consecuencias difíciles de adivinar. Por más que los informativos sigan dejando ese asunto casi para el final del tiempo del que disponen.

Algo que, seguramente, no impedirá a muchas mentes curiosas e inquisitivas preguntarse por las razones de ese conflicto. O sencillamente por qué motivos debemos ver, en los periódicos y en las televisiones, escenas angustiosas, desagradables, deprimentes… como siempre lo son las escenas de retaguardia de una guerra, donde no hay, ni siquiera, espacio para el heroísmo, para la muerte honorable en nombre de una buena causa y todas esas altas razones con las que justifican -siempre- cualquier guerra.

Sí, seguramente muchos espectadores y lectores se preguntarán por qué está ocurriendo esto, cómo es posible que tengamos que revivir, otra vez, de manera cotidiana, escenas que recuerdan a, por ejemplo, la guerra de los Balcanes de hace veinte años…

Sin duda hay muchas respuestas a preguntas como esas. Las del historiador parten de la base de que cosas así son, por supuesto, fruto del pasado que, como un lastre de plomo, pesa sobre ciertas regiones del Mundo situadas en unas coordenadas geográficas como mínimo conflictivas.

Ese es el caso de Siria. Desde los tiempos bíblicos -como lo prueba la ciudad de Alepo en la que ahora se libra lo peor de esa guerra civil entre El Asad y el llamado “Ejército Libre Sirio”-, el territorio que ha asumido forma de nación bajo ese nombre ha estado situado en un estratégico lugar de paso a medio camino entre Asia y Europa, lo cual lo ha hecho susceptible de toda clase de problemas. Entre otros el haber sido puesto bajo control de un régimen dictatorial: el de la familia El Asad. Uno de esos que, como ya se sabe -o se debería saber- son la mejor opción para muchos estrategas imperiales, puesto que impiden que la opinión pública de esos países plantee exigencias o preguntas molestas y también molestos cambios de gobierno que puedan considerar enemigo al aliado de ayer y viceversa…

Hasta 1920 ese problema no existía o existía apenas. Siria, y mucho más territorio de la zona, estaba en manos del llamado Imperio Otomano fundado en el año 1280 de nuestra era. Una vasta extensión de terreno que iba desde el Turkmenistán del que eran originarios los Osmán -los amos y señores de ese imperio durante 640 años- hasta las puertas de Europa, en Grecia y los Balcanes. El punto en el que se les detuvo definitivamente y se erigió una frontera en la que el imperio de los Habsburgo -fundado en 1273- y los demás príncipes cristianos lo combatieron por mar -recordemos Lepanto- y por tierra. En varias ocasiones -en 1529 y en 1683- a las mismas puertas de Viena, ante las que se convocó a españoles, franceses, italianos, alemanes… para que defendieran el corazón del imperio ante la media luna de los Osmanlíes…

Todo eso acabó con la derrota de los llamados Imperios Centrales -Austria-Hungría y el segundo Reich alemán- en el año 1918, al acabar la Primera Guerra Mundial. En esas fechas el Imperio Otomano era ya una triste sombra de lo que había sido en su momento más alto, a mediados del siglo XV, cuando nada detenía a sus guerreros ante las puertas de Constantinopla o les impedía llegar hasta Marruecos por el Norte de África. Poco a poco se había ido desgastando, perdiendo Egipto -ya en época de Napoleón-, los Balcanes y Grecia poco más adelante y así sucesivamente, hasta quedar reducida a un pequeño reducto de tierra europea -Constantinopla- y poco más que sus tierras ancestrales de Asia Menor.

A partir de ahí el imperio de los Osmanlíes siguió el destino de todos los vencidos: quedar a merced de los vencedores -principalmente Gran Bretaña y Francia- de aquella guerra que iba a acabar con todas las guerras.

En 1920, por el llamado Tratado de Sèvres, el moribundo Imperio Otomano al que no le había quedado más salida que aliarse con sus antiguos enemigos austriacos y con una Alemania que la ayudará a modernizar su economía, sus comunicaciones y, sobre todo, su ejército -a cambio de ser una cuña de Berlín contra el flanco sur de Rusia- será dividido en distintos protectorados y verá a etnias hostiles a su dominación durante siglos -caso de los armenios a los que trata de exterminar a finales del siglo XIX en un genocidio de proporciones escandalosas- sublevadas en su contra y corroyendo lo poco que queda del Imperio Otomano en multitud de pequeñas guerras.

Siria se convertirá en zona bajo control francés. Desde ese momento hasta hoy esa relativamente pequeña franja de tierra ha sido un problema que ha habido que sofocar, entre otras opciones, favoreciendo -o no pudiendo evitar- la imposición sobre ella de un régimen dictatorial que ha mantenido las cosas al gusto de alguno imperios redivivos. Como el ruso o el persa -es decir, el actual Irán-… que parecían estar muy a gusto con la situación que existía en Siria hasta el estallido de la llamada primavera árabe en el año 2011, que, como ya sabemos, es la que ha provocado la actual guerra civil en Siria.

Para acabar les diré que, aparte de los habituales -y cada vez más abundantes- recursos electrónicos, hay unos cuantos productos de eso que llaman ahora “industria cultural” que, quizás, les ayuden a visualizar un poco mejor ese proceso que empezó en 1920 y aún se está desarrollando antes nosotros con esa guerra civil.

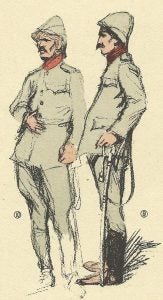

Se trata de un par de películas y un par de cómics. La primera de las películas es “Gallipoli”. Una producción australiana del año 1981 dirigida por Peter Weir en la que se ve el comienzo de la operación de definitivo acoso y derribo contra el imperio turco a manos de los británicos durante la Primera Guerra Mundial. La otra película que puede ayudar, más aún que “Gallipoli”, a entender la clase de polvorín en el que se convierten los Balcanes y lo que hay detrás de ellos a partir de 1918, es otra película -ésta francesa-, “Capitán Conan”. En ella se narran parte de los turbulentos últimos compases de la Primera Guerra Mundial en esa zona y cómo el ejército francés no es desmovilizado a partir de la Paz de Versalles de 1919. Con el fin evidente, aunque sólo insinuado en este film de Bertrand Tavernier, de intervenir en guerras locales para controlar territorio de los imperios en descomposición tras la guerra, como el ruso, el otomano, etc…

Sin embargo, tal vez lo que mejor puede ayudar a ilustrarse sobre la clase de complicaciones de las que surgió la Siria actual, es la lectura de algunos episodios de todo un clásico del llamado “noveno arte”, el cómic: el inefable Corto Maltés, el personaje más popular del escritor y dibujante italiano Hugo Pratt.

El título de los dos episodios de esas aventuras es, respectivamente, “En el nombre de Alá misericordioso y compasivo” y “La casa dorada de Samarkanda”. El primero de los dos se desarrolla un tanto lejos de lo que llegará a ser Siria, en tierras de la Península Arábiga, cerca de Yemén, pero en él Corto Maltés se involucra, de lleno, en la lucha entre británicos y turcos durante la Primera Guerra Mundial por el control de ese Oriente Medio en el que se suele incluir a Siria.

En “La casa dorada de Samarkanda” Pratt, como tenía por costumbre, nos ilustra a través de esa nueva andanza de Corto Maltés sobre el fin del Imperio turco a partir de 1920 y quiénes y por qué y para qué lo desmembran en pequeños trozos.

Como esa problemática Siria que, aunque acabe con El Asad, muy probablemente no verá el fin de sus problemas al ser un lugar demasiado importante como para dejarlo en manos de una opinión pública que podría mover las fichas del tablero en una dirección que, a algunos grandes imperios de hoy día -el ruso, el persa…-, podría no gustarles lo más mínimo.

Un panorama que, por duro que nos parezca, tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo futuro de esa zona tan conflictiva desde hace tantos años por una razón, en apariencia tan absurda, como la desaparición de un antiguo imperio tras el fin de algo que llamamos “Primera Guerra Mundial”…