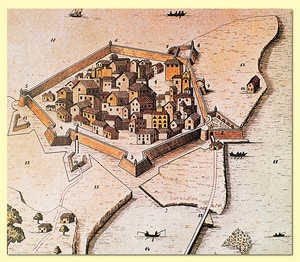

Palabras con Historia. “Dejar en la estacada”. Fuenterrabía en 1638…

Por Carlos Rilova Jericó

Este año se cumplen 380 años del asedio a Fuenterrabía. Todo aquello ocurrió, en efecto, en el verano del año 1638.

Este año se cumplen 380 años del asedio a Fuenterrabía. Todo aquello ocurrió, en efecto, en el verano del año 1638.

Aquella fue una gran batalla de la llamada Guerra de los Treinta Años que, de haber ocurrido al otro lado de los Pirineos, y ser una derrota de Felipe IV o de Carlos II, sería hoy más conocida.

Pero no fue así, de ahí que, pese a notorios esfuerzos en años anteriores, ese hecho siga siendo bastante desconocido. Como muchos otros de nuestra Historia que se debaten entre el negro olvido y la deformación que los convierte en historietas tragicómicas más que en Historia.

Este nuevo correo de la Historia, seguramente, no invertirá esa tendencia (mejores ocasiones habrá de hacerlo, probablemente) pero eso no quita para recordar, aunque sólo sea una ínfima parte de aquellos hechos. Sobre todo, por el modo en el que nos explican el verdadero significado de una expresión que utilizamos, todavía, a menudo.

La expresión en concreto es “dejar en la estacada”. Curiosamente el sentido que se da a la frase hoy día es peyorativo, significando que alguien ha dejado a otro, u otros, en una situación apurada, desentendiéndose de cuáles puedan ser las consecuencias de esa deserción.

En origen, la expresión tenía un alcance y un significado muy diferente. Eso queda bastante claro en las crónicas del Gran Asedio a Hondarribia de ese verano del año 1638.

En la de Antonio Bernal de O´Reilly, por ejemplo, se recoge que, al tomarse las disposiciones para defender la plaza, cercada entre el 1 y el 7 de julio de 1638, los hondarribiarras solicitaron al maestre de campo al mando de la defensa que se les permitiera situarse en la parte de la muralla que miraba hacia Hendaya. Es decir, hacia el reino de Francia.

Ese sector del recinto fortificado, como indican esas mismas crónicas, estaba derruido y había sido provisionalmente protegido por medio de, precisamente, una estacada.

Es decir, una serie de estacas, probablemente aguzadas en la punta, formando una empalizada muy similar a los fuertes que tanto hemos visto en las llamadas películas “del Oeste”. Unas defensas que no serían capaces de detener un asalto con Artillería, pero sí de frenar un ataque de Infantería.

Desde luego, como dicen los documentos de la época, se consideraba ese puesto como uno de los de mayor peligro en aquella plaza fortificada.

Sin embargo, los hondarribiarras no pensaban en 1638 que al hacer esa petición se les hubiese “dejado en la estacada” en el sentido que damos hoy día a esa expresión que, como vemos, corresponde a una cruda realidad histórica.

Todo lo contrario. Para los hondarribiarras, el estar en ese punto débil de la muralla, el que con más probabilidad podría sufrir asaltos por parte de los sitiadores, era un honor. Uno de los muchos privilegios (que no derechos) de los que disfruta esa comunidad urbana en aquella época.

En otras palabras, en pleno siglo XVII, estar en la estacada, quedarse en ella o ser dejado allí, suponía encontrarse en una situación de la que sentirse orgulloso. No una en la que, como ocurre en nuestra época, se consideraría ser, en definitiva, víctima de una mala jugada.

Pero hay mucho más contenido histórico que podemos recuperar gracias a esta expresión hoy tan devaluada.

En efecto. Por debajo de lo que sólo parece una anécdota, hay, en esa frase, una realidad histórica mucho más sólida. A saber: la que nos muestra cómo ha evolucionado nuestra sociedad en estos 380 años.

Como acabamos de ver, en la época barroca, en 1638, estar en un puesto de peligro, en una avanzada, en una estacada… suponía todo un honor. Hoy, en el año 2018, bien sabemos que, sin duda, se tomaría por unos estúpidos o unos suicidas (o ambas cosas a la vez) a los que fueran dejados en esa situación o, además, solicitasen estar en ese puesto tan peligroso. Como ocurre en el caso que nos ocupa.

Sin embargo, si ahondamos en el tejido histórico relacionado con esta cuestión, pronto descubriremos que, ni siquiera según nuestros baremos contemporáneos (mucho más materialistas) era cosa de estúpidos o suicidas pedir ser dejado en la estacada.

En efecto, en la época barroca ser valiente -aparte de ser algo muy valorado socialmente por sí mismo- implicaba toda una serie de recompensas contantes y sonantes. Bien fuera por medio de privilegios personales o colectivos.

Por ejemplo, alguien que demostrase valor en una situación como la planteada por el Gran Asedio de 1638, podía obtener un título nobiliario al que iban anexas tierras y otros beneficios económicos que permitían llevar una vida mucho más desahogada que la del 75% de la población de la Europa preindustrial.

A una comunidad que demostrase valor -por ejemplo, situándose a mano armada en un puesto de gran peligro, como una estacada- se le podía otorgar el título de ciudad que, a su vez, traía aparejadas una serie de ventajas de orden material como podía ser el derecho a establecer determinadas ferias y mercados, exención de impuestos o derecho a cobrarlos, etc…

Con el tiempo y revoluciones como la francesa de 1789, que convirtieron en derechos colectivos lo que antes eran sólo privilegios de determinadas personas o grupos a cambio de actos de valor -como el ser dejado en una estacada- todo eso desapareció.

Y así fue como dejar a alguien en la estacada pasó de ser una situación peligrosa -pero tan honorífica como productiva- a convertirse en sinónimo de haber sido víctima de una fea jugarreta. Pues al transformarse los privilegios en derechos naturales y colectivos, evidentemente el jugarse la vida por lo que se podía obtener sin ningún riesgo comenzó a convertirse en algo que parecía bastante estúpido o propio de gente a la que se le había jugado -con astucia y malicia- una muy mala pasada…

Una vez más, como podrán apreciar, las cosas, las palabras que utilizamos, vistas desde la altura de la Historia adquieren mucho más sentido y lógica. ¿O no es así?