Ray Bradbury y la Historia del vaquero yiddish. Nueva York, año de 1908

Por Carlos Rilova Jericó

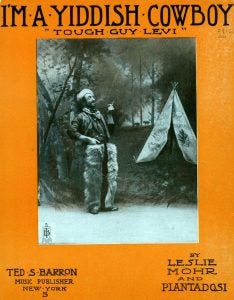

Hoy el nuevo correo de la Historia se va a dedicar a una cuestión que habrá quien califique de bizarra (en el sentido de “raro”, “desmedrado”) que dan los franceses a ese término pero que, me parece, sin embargo es una interesante cuestión histórica. Se trata de una grabación de 1908 titulada (en traducción al castellano) “Soy un vaquero yiddish”.

Hoy el nuevo correo de la Historia se va a dedicar a una cuestión que habrá quien califique de bizarra (en el sentido de “raro”, “desmedrado”) que dan los franceses a ese término pero que, me parece, sin embargo es una interesante cuestión histórica. Se trata de una grabación de 1908 titulada (en traducción al castellano) “Soy un vaquero yiddish”.

Descubrí la pieza mientras preparaba otro correo de la Historia no hace mucho. El que dediqué a ese estilo de Música llamado Ragtime, que la película “El golpe” había hecho anacrónicamente famoso.

Indagando sobre Scott Joplin y los demás músicos negros que habían elevado ese estilo entre finales del siglo XIX y principios del XX, me encontré con ese vaquero yiddish que, como no podía ser menos con ese título, resultó ser algo interesante además de divertido.

Esa pieza era, según averigüé, una de la muchas que había producido en masa un conjunto de empresas dedicadas a eso, a vender Música, ya fuera en partituras o por medio de los primeros discos para fonógrafos. Esas empresas eran conocidas, en conjunto, como Tin Pan Alley y estaban emplazadas en la calle 28 Oeste de Nueva York.

Esas empresas y sus canciones “del Oeste”, a la que se han dedicado sesudos ensayos históricos como “Talking Machine West” de Michael A. Amundson, estaban bastante ligadas a la cultura del vodevil tan propia del siglo XIX.

En ese medio, pues, nace la canción del vaquero yiddish, Levi “Tío duro”, del año 1908 y que, como no podía ser menos en el vodevil, es una sátira despiadada que se ríe de todo y de todos. Empezando por sus propios creadores. Y es que las empresas ligadas al Tin Pan Alley estaban alimentadas y dirigidas por muchos descendientes de emigrantes judíos asentados en Nueva York. A continuación y sin seguir un orden estricto la canción hacía sátira también de esos indios que ahora algunos llaman, con hipercorrección, “nativos americanos” pero también de la epopeya del “Western” y su modelo de virilidad estereotipado en los famosos “vaqueros”.

La letra de “I´m a yiddish cowboy” nos habla así de que hace algún tiempo vivía en la salvaje y lanosa pradera un vaquero yiddish de nombre Levi “Tío duro” que se dedicaba a visitar a una princesa india (de sangre azul dice la letra para mayor sátira) cabalgando hacia ella en su magnífico caballo bronco al que espolea con los habituales dicterios de vaquero de vodevil -Giddyap, Giddyap- pero pronunciados con un cómico acento yiddish.

La siguiente víctima de la broma musical es el padre de la novia, el gran jefe “Piernas arqueadas”. O más bien “Piernas de donuts” si nos atenemos a la etimología literal del nombre “Cruller Legs”. Ahí pues tenemos doble sátira haciendo escarnio de esas piernas arqueadas tan características tanto de indios como de vaqueros, debidas a la frecuencia con la que montaban a caballo.

Pero la canción, de hecho, no deja títere con cabeza y Levi, el vaquero yiddish, es su siguiente vehículo para seguir con la broma. Así en el estribillo se describe como el típico vaquero fanfarrón de “saloon” de los que llevan doble pistolera y se suben hasta el ombligo las chaparreras cuando entran en la taberna mirando torvamente a izquierda y derecha, haciendo resonar sus espuelas antes de pedir su whisky. Y en ese lote va incluido lo más sacrosanto de la cultura judía.

Así es: Levi “Tío duro” quiere casarse con la hija del jefe “Piernas de donuts” y para ello manda a buscar … a un ¡rabino! Y asegura que nadie le va a impedir esa boda ortodoxamente judía con la princesa “nativa americana” de sangre azul, porque él es un auténtico… bien, la traducción del apodo que utiliza el bueno de Levi, “Diamond Dick”, se la dejó investigar por su propia cuenta, aunque sólo suene a sobrenombre de pistolero.

Hecha la proclama, Levi “Tío duro”, el vaquero yiddish, remata su discurso señalando que la boda se celebrará sin duda alguna, pues él está en condiciones de imponerse a golpe de revólver y no tiene miedo ni a los cheyennes ni a los “tomyhauks”. Que es la manera yiddish de referirse a los famosos “tomahawks” indios. El culmen llega cuando el gran jefe “Piernas de donuts” ofrece a Levi fumar la pipa de la paz y éste, demostrando ser un hombre de gustos finos en el fondo, le dice que olvida su futuro suegro que él, Levi, fuma cigarrillos turcos y lo manda en su caballo bronco -Giddyap, Giddyap- a buscar unos cuantos…

El problema actual con tanta diversión a costa de cómo veían los judíos del Nueva York de principios del siglo XX la epopeya del Salvaje Oeste (pues eso es la canción “I´m a yiddish cowboy”) es que en ciertos ambientes intelectuales y académicos esto se ve como una horrible ofensa racista, algo que hay que mirar cuando menos de soslayo, pues sería propaganda retroactiva del actual supremacismo blanco.

No deja así de ser sorprendente leer algunos párrafos de serios trabajo académicos, como el ya mencionado libro “Talking Machine West” de Michael A. Amundson, donde se citan curiosas elucubraciones académicas que -con bastantes contorsiones- tratan de analizar la canción, su letra, su contenido más allá de lo obvio que es justo lo que los historiadores no debemos dejar de lado nunca. Es decir: que la canción del vaquero yiddish era un producto de una pujante clase media urbana judía que, burla burlando para hacer un jugoso negocio, se reían de su propia gente, de los “nativos americanos” y de ese epítome de la “americanidad” blanca, anglosajona y protestante que era ya para entonces el vaquero del Salvaje Oeste.

Lo cual daría otro valor de documento histórico a la canción del vaquero yiddish. En este caso como un elocuente relato de nuestro retroceso intelectual, donde quienes se supone están dedicados a pensar, acaban convirtiéndose en simples censores, encargados de borrar la Historia que no se adapta a sus puntos de vista morales. Los de esa enfermiza cultura de la cancelación que tan bien han descrito algunos ensayos recientes como el “Generación ofendida” de Caroline Fourest, del que hablé en un correo de la Historia anterior.

También escritores de ciencia-ficción ya nos advirtieron contra esta deriva en la que ni siquiera los judíos -como los que dirigieron el Tin Pan Alley, o Mel Brooks, o Woody Allen, o Sacha Baron Cohen, herederos suyos- se podrían reír de sí mismos y de los demás y que está haciendo que el “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury esté en peligro de convertirse de novela de ciencia-ficción en una escalofriante descripción de un espantoso presente y un más espantoso futuro.

Y es que como decía otro autor famoso de ese género, a veces profético, Arthur C. Clarke, en sus igualmente paródicos “Cuentos de la taberna del Ciervo Blanco” (ahí se burlaba él de los estereotipos británicos), las termitas eran la dictadura perfecta… porque carecían de sentido del humor…

Una frase esa en la que deberían meditar, bastante, en ciertos ambientes presuntamente intelectuales, donde se supone que las cabezas piensan en lugar de embestir. Aunque sea por supuestas buenas causas. Como salvar, con carácter retroactivo o no, a los humoristas judíos de su propio humorismo, como si fueran niños pequeños que no saben lo que hacen…