El centenario de Leonardo Torres Quevedo. ¿Otra vez tarde y mal con la “Marca España”? (1916-2016)

Por Carlos Rilova Jericó

Se han cumplido la semana pasada cien años de la puesta en marcha de uno de los inventos españoles más internacionales.

Se han cumplido la semana pasada cien años de la puesta en marcha de uno de los inventos españoles más internacionales.

No, no me refiero ni al Chupa Chups ni a aquel prodigio de la propaganda franquista de la fregona, que, al final, sólo resultó ser una adaptación de un invento estadounidense.

Me refiero a una complicada máquina, un prodigio de la Ingeniería de tal calidad que sigue funcionando perfectamente pese a haber sido puesto en marcha ahora hace cien años. Y, además, a la vista de todo el Mundo. En un lugar de fama universal como las cataratas del Niágara, inmortalizado y popularizado gracias a numerosas películas que van desde dramas densos como el precisamente titulado “Niágara”, con Marilyn Monroe en uno de sus mejores papeles, a comedias de acción como “Superman II”.

Me refiero, pues, al transbordador que cruza sobre ese enorme salto de agua y que fue creado y puesto en marcha por el inventor cántabro Leonardo Torres Quevedo.

La noticia de ese centenario se ha repetido de manera pródiga en diversos medios y así es como me he enterado de que uno de los inventos de Torres Quevedo cumplía cien años y, es más, que había un grupo de personas interesadas en difundir esto y en, al parecer, dar el mayor pábulo mundial a un hecho desde luego importante.

La sensación que me ha quedado después de saber todo esto ha sido bastante agridulce. Por un lado he visto que, al menos, grandes medios de difusión nacional, han dado a conocer para el gran público algo que no es muy habitual en esos mentideros: una noticia positiva sobre la Historia de España en la que ese país que esos mismos medios suelen defender -pulserita rojigualda en ristre muchas veces- no aparece como el lugar de alguna hecatombe secular. Como ese país-zombi, sin personalidad, sin pasado, presente ni futuro digno de ser reseñado salvo para esculpir un epitafio pesimista, levantar un acta en la que constatar que -desde los tiempos de las cavernas- todo lo que se ha hecho al Sur de los Pirineos ha sido más bien del género de la Zarzuela, la chapuza o, en el menos malo de los casos -para variar en ese trastorno bipolar histórico-histérico tan característico de la opinión pública española- alguna hazaña desesperada en la que, sobre todo, han pesado mucho ciertos órganos privativos del macho de la especie…

Bien, superado ese grato asombro al ver que, al fin, resulta que el gran público sabía que había ingenieros españoles hace cien años cuyos inventos fueron comprados en países tan respetables como Canadá y que dichos inventos siguen funcionando sin novedad un siglo después, me vino la amargura.

Las razones para esa amargura fueron los claros indicios de lo mal aprovechada que estaba la ocasión. Me hago cargo de que un gobierno en funciones no ha podido hacer grandes cosas desde diciembre de 2015. Sin embargo, eso no es excusa. Una conmemoración como la del centenario del transbordador de Torres Quevedo en Canadá debería haber estado preparándose desde hacía mucho tiempo atrás. Dos años por lo menos, un año y medio como mínimo. No ha habido, sin embargo, noticias de tal cosa.

De hecho, la Asociación de historiadores guipuzcoanos a la que pertenece el que estas líneas escribe, llevaba meses, desde finales del verano de 2015, organizando toda una serie de actividades en torno al papel jugado por San Sebastián en la “Gran Guerra” hace cien años. Cuando era corte de verano de una potencia neutral que contaba entre las filas de sus prohombres con un ingenio como Leonardo Torres Quevedo.

En varias de las sesiones de conferencias parte de ese evento, avalado y financiado por el Ayuntamiento de la capital cultural europea en el año 2016 y su Sociedad Municipal de Fomento, se recordó la figura de Leonardo Torres Quevedo. No sólo por sus famosos transbordadores -uno de los cuales estuvo precisamente instalado en San Sebastián en aquellas fechas- sino por otros inventos aún más sorprendentes. Caso del que el inventor cántabro llamó “Telekino”. Un dispositivo capaz de dirigir por control remoto toda clase de artefactos.

Increíble, ¿verdad?. Pero cierto. Diez años antes de que Torres Quevedo vendiera su transbordador a Canadá para ofrecer vistas panorámicas de las famosas cataratas y salvar ese obstáculo de la Naturaleza que no había podido ser salvado de otro modo hasta entonces, el ingeniero cántabro, aprovechando otro de esos veraneos norteños de la corte española, ya había ofrecido una demostración al rey Alfonso XIII de ese otro invento, pionero en el tema del control remoto que siempre asociamos a películas de ciencia-ficción con acento ruso-soviético o estadounidense, pero jamás con deje cántabro-hispánico alguno.

En las citadas conferencias que organizamos sobre San Sebastián, la “Gran Guerra” y asuntos afines, ya pusimos de manifiesto que todo esto era más que una mera anécdota.

En efecto, los inventos de Torres Quevedo eran algo muy serio y eminentemente práctico que, sin duda, debió levantar más de una oleada de inquietud en las cancillerías de los países beligerantes, pensando si esa España que tenía inventores de esa categoría se decantaría a favor de un bando u otro, imaginando quién de ellos se haría primero con barcos no tripulados, dirigibles no tripulados, tanques no tripulados… gracias al Telekino de Torres Quevedo, caso de que la España de Alfonso XIII dejase de ser neutral.

Una razón de peso, desde luego, para que ciudades como Bilbao, Barcelona o la misma San Sebastián, fueran, entre 1914 y 1918, auténticos nidos de espías y agentes más o menos famosos, más o menos eficaces…

Todo este esfuerzo de recuperación histórica, evidentemente conectado con el que se publicitó esta semana pasada, se ha hecho completamente de espaldas a él y de manera absolutamente descoordinada. Probablemente no han sido estos dos los únicos proyectos paralelos respecto a estas cuestiones que se han desarrollado completamente de espaldas los unos a los otros y sin cohesionarse y apoyarse mutuamente, para crear un gran efecto a nivel global como el que, por ejemplo, se consiguió con el centenario del “Titanic”. Asunto, por otra parte, similar al del transbordador de Torres Quevedo.

Una conclusión muy triste, desde luego, este descubrimiento, una vez más, de esa desidia, de ese amateurismo gubernamental que piensa que las sociedades de celebración de centenarios deben ser liquidadas por que no sirven “para nada” y son un gasto inútil (como ocurrió en España no hace tantos años), de esa política de espasmos culturales en la que se mete mucho ruido, estridente incluso, sobre asuntos como estos del centenario del transbordador de Torres Quevedo pero no hay ningún plan de desarrollo ni consolidación de cuestiones así en el medio y largo plazo, que es donde resultan verdaderamente rentables y eficaces.

Así ha ocurrido, y está ocurriendo, con un inventor de la talla de Torres Quevedo. Los niños españoles saben quién es Galileo, o Newton, o Marie Curie, Ramón y Cajal en el mejor de los casos, gracias a una colección de libros ilustrados generosamente distribuida en todas las bibliotecas públicas. De momento lo ignoran todo sobre el pionero español del control remoto, el aplicador, con éxito, del principio científico que permite la existencia hoy día del mando a distancia que esos mismos niños se disputan en sus casas…

Se trata de un verdadero fracaso colectivo de horizonte muy inquietante. A menos que quienes han tenido durante años la responsabilidad de evitarlo lo que realmente hayan querido es que todo quedase, más o menos, como ha estado en los últimos ochenta años.

Se trata de un verdadero fracaso colectivo de horizonte muy inquietante. A menos que quienes han tenido durante años la responsabilidad de evitarlo lo que realmente hayan querido es que todo quedase, más o menos, como ha estado en los últimos ochenta años.

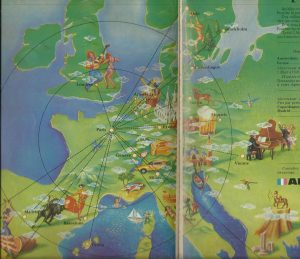

Es decir, manteniéndose una imagen internacional de España como la que aparece en el documento histórico gráfico que ilustra este nuevo correo de la Historia. Un país donde, en fecha tan avanzada como 1973, no se hace cosa de mayor importancia que bailar flamenco y torear mientras en otros países, como Inglaterra, se está a la vanguardia estética, o, como en Italia, se fabrica cine de fama internacional.

Desde luego si ese era el propósito, este fracaso colectivo está siendo un éxito. En tal caso, feliz cosecha de decepciones y cortocircuitos sociales e internacionales en las dos próximas décadas, cuando se descubra, ya demasiado tarde, que convertir la propia Historia en material de derribo para vender por piezas, es un error que se suele pagar muy caro. Muy por encima, desde luego, de lo que dan de sí 30 monedas de plata…