Algo de Historia sobre el “Cupo vasco” (1876-2017)

Por Carlos Rilova Jericó

Esta semana pasada han circulado por ahí, por el éter informativo, un par de noticias interesantes para este nuevo correo de la Historia. Una de ellas era la venta, por una sustancial cantidad, de un cuadro pintado por Winston Churchill. El tema no estaba nada mal porque, en efecto, esa faceta del famoso primer ministro británico es bastante poco conocida. Como lo es el hecho de que escribiera un libro sobre el tema.

Esta semana pasada han circulado por ahí, por el éter informativo, un par de noticias interesantes para este nuevo correo de la Historia. Una de ellas era la venta, por una sustancial cantidad, de un cuadro pintado por Winston Churchill. El tema no estaba nada mal porque, en efecto, esa faceta del famoso primer ministro británico es bastante poco conocida. Como lo es el hecho de que escribiera un libro sobre el tema.

Quizás en una ocasión más oportuna podamos volver sobre esto, pero este lunes, sin duda, la noticia que más podía interesar a este nuevo correo de la Historia (aparte del atentado islamista contra los sufís de Sinaí, tema del que ya se trató aquí el 12 de enero de 2015) era la enésima bronca política organizada en España. Esta vez a causa del llamado “Cupo vasco”.

Con rara unanimidad, fuerzas tan dispares como la que está hoy en el Gobierno de España (es decir, el PP), el PSOE y Podemos, han votado a favor de que el “Cupo vasco” se mantenga. Otras, como Ciudadanos y la formación de izquierdas valenciana Compromís, sin embargo, votaron -y de manera furibunda- en contra.

Lo cierto es que la formación del señor Ribera, en esto, ha sido fiel a sus fundamentos ideológicos, que podríamos identificar con lo que a mediados del XIX, en la España isabelina, se llamó Liberalismo moderado.

En efecto. El Cupo vasco, lo que en su día se llamó “Concierto vasco”, fue, desde sus orígenes, un verdadero agravio para esa familia del Liberalismo. De hecho, para la mayor parte de los liberales que, en 1876, cuando empezó a hablarse de esta cuestión, estaban tratando de asentarse -ideológica y personalmente- tras el cataclismo de la, para España -excepto el País Vasco- Tercera Guerra Carlista (1873-1876).

Pues sí. Los ánimos estaban en 1876 y años siguientes muy caldeados a medida que se iba asentando el pálido sistema monárquico parlamentario que se dio en llamar Canovismo o Turnismo. Un sistema basado en el sufragio limitado a hombres de cierta fortuna personal y vetado a pobres, mujeres en general y un largo etcétera que, durante los años que iban de 1876 a 1923, se trató de transformar en una verdadera democracia parlamentaria.

El Canovismo fue un régimen prototípico de la Europa y la América del último tercio del siglo XIX. Se basaba en gran medida en la corrupción del voto, con compras descaradas del mismo y otros artificios que pueden contemplar, en todo su esplendor, en películas como “Gangs of New York” de Martin Scorsese.

Esa clase de sistemas liberales de sufragio limitado eran, después de todo, bastante tibios y muy poco amigos de estridencias políticas. De uno u otro signo.

Fue así como nació eso que ahora llaman “Cupo vasco”. En 1876 algunos diputados electos, por ejemplo los de lo que entonces era la provincia de Santander, clamaban en el Parlamento de Madrid contra lo que quedaba de los Fueros vascos.

Según esos diputados, si no se abolían los Fueros, los carlistas, que se habían alzado en armas (varias veces consecutivas desde 1833 en adelante) jamás pararían y España, como nación, peligraría.

Era una reacción lógica. Santander carecía ya de tales privilegios de origen medieval y, por otra parte, había tenido que sufrir las consecuencias de esas guerras mucho más que otras provincias españolas mucho más alejadas del frente principal de las mismas que, sí, en efecto, se centraba en Guipúzcoa, Vizcaya, etc…

La respuesta a esto por parte de otros diputados, concretamente de los electos en el País Vasco, fue que eso era un error de percepción, que los carlistas se habían sublevado para poner a un rey distinto en el trono de Madrid y que lo de los Fueros no era patrimonio exclusivo de esa facción antiliberal.

De hecho, las provincias vascas estaban llenas de eso que se llamó “liberal-fueristas” (magníficamente descritos en un libro de Historia firmado por Carlos Blasco Olaetxea). Es decir, gentes que consideraban enteramente compatible su ideología liberal (indistinguible de la de otros liberales españoles) con el mantenimiento de ciertos elementos del Fuero que, a su parecer, en nada disminuían el gobierno liberal de España.

Esas gentes, de hecho, habían formado batallones de voluntarios que fueron una ayuda fundamental para que los sucesivos gobiernos españoles liberales entre 1873 y 1876, pudieran resistir en el frente vasco hasta la victoria final sobre el Carlismo.

Cánovas, cuando hubo que decidir cómo se debía organizar España tras la victoria liberal de 1876, aparte de murmurar que “español es el que no puede ser otra cosa” (toda una premonición de dónde iba a acabar aquel sistema años después), estuvo dispuesto a oír a distintas personas sobre cómo arreglar aquel espinoso asunto de los Fueros vascos.

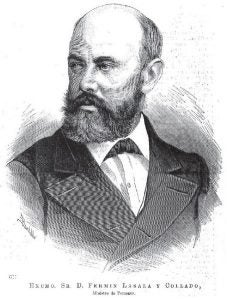

A uno de los que escuchó fue a su viejo compañeros de estudios en Madrid. Fermín Lasala y Collado, futuro duque de Mandas y de cuya muerte se cumplen el mes que viene 100 años justos.

El consejo de Lasala y Collado fue hacer algunas concesiones. Por ejemplo, que el servicio militar en el País Vasco se realizase por medio de una especie de cuerpo especial reclutado en las provincias vascas pero que estuviera, por lo demás, a las órdenes del Estado Mayor español.

Esa idea no prosperó demasiado, llevando a una emigración masiva (a Argentina sobre todo) de los mozos que debían ser sorteados para ir a quintas a cualquier lugar de España y no a cuerpos locales. Como los voluntarios vascongados formados en 1859 para ser enviados a luchar en la Guerra de África, dando así leal cumplimiento a lo que los Fueros vascos mandaban en aquellas fechas. Es decir, mantener ciertos privilegios a cambio de contribuir a la causa común española cuando fuera necesario.

Los únicos que se libraron de tener que emprender esa huida, fueron los hijos de quienes habían luchado al lado de la causa liberal en los batallones de los llamados Voluntarios de la Libertad. Esos que, de hecho, habían impedido que el pretendiente carlista tomase todas las provincias vascas en 1873…

Aparte de esa mínima concesión, lo que sí tomó carta de naturaleza en 1876 fue dar a las Diputaciones vascas (por lo demás ya niveladas con las del resto de España) un “Concierto”. Es decir, lo que hoy día es el “Cupo vasco”, que implicaba: recaudar sus propios impuestos, quedarse la mayor parte de los mismos para los servicios que prestaban y dar el resto, a tanto alzado y convenido, al Gobierno de España.

Con diversos altibajos como la llamada Gamazada (llamada así por el ministro Gamazo, que en 1893-1894 trató de atacar estas reminiscencias forales, empezando por Navarra y su ley paccionada de 1841), el sistema se mantuvo hasta la Guerra Civil. Después llegaron 40 años de una dictadura muy poco dada a estas concesiones, que castigó duramente a las “provincias traidoras”. Es decir, Vizcaya y Guipúzcoa, alineadas con el gobierno legítimo de 1936, y manteniendo algunas concesiones a Navarra y Álava, que se habían decantado masivamente por la sublevación franquista. Todo esto hace tiempo que está contado en magníficas monografías como las firmadas por el profesor Eduardo Alonso Olea.

Una de las primeras labores del Nacionalismo vasco en 1977 fue recuperar el polémico “Concierto”. Lo consiguió, claro está. Lo cual no deja de ser curioso porque cien años antes había abominado de esta concesión, vertiendo sobre Fermín Lasala y Collado, hasta el día de su misma muerte, en 1917, numerosas descalificaciones, considerándolo culpable de la abolición foral.

Como ven, esas son las vueltas políticas que ha dado, en 140 años, ese polémico “Cupo vasco” que ahora, una vez más, nos revela las grietas del llamado “régimen del 78” que, ciertamente, está necesitando (como todo edificio político más o menos viable y realmente democrático) una serie de serias reformas.