Un hombre llamado McGillivray. Historias de “indios”, hispanos y vascos (hacia 1790)

Por Carlos Rilova Jericó

Esta historia de la que hoy vamos a hablar me llegó a las manos mientras redactaba un libro que pronto verá la luz y con el que espero saldar, al menos en parte, una especie de deuda que tenía contraída con cierto astrónomo vasco. Asunto del que ya hablé en otro correo de la Historia

Esta historia de la que hoy vamos a hablar me llegó a las manos mientras redactaba un libro que pronto verá la luz y con el que espero saldar, al menos en parte, una especie de deuda que tenía contraída con cierto astrónomo vasco. Asunto del que ya hablé en otro correo de la Historia

Me llamó enseguida la atención, porque esa historia la conocía desde hacía tiempo. Aunque no con ese nombre y apellidos: Alexander McGillivray.

En realidad, mientras consultaba -para escribir mi propio libro- parte del libro del señor Hardie, publicado en 1827 con el título de “The description of the city of New-York”, me dije que había dado, por una de esas casualidades que a uno lo encuentran -siempre- trabajando con uno de los hechos reales con los que Hollywood gusta de adornar sus guiones.

En efecto, la historia de Alexander McGillivray venía a ser, más o menos, la historia de uno de los éxitos de los años setenta para la gran pantalla. Concretamente de la película protagonizada por Richard Harris, titulada “Un hombre llamado Caballo” y que, a nivel mundial, cautivó a un público lo suficientemente importante como para que se rodasen al menos dos secuelas del primer film: “La venganza de un hombre llamado Caballo” y “El triunfo de un hombre llamado Caballo”.

La primera película narraba los turbios avatares de un noble inglés de principios del siglo XIX que era capturado por una partida de sioux y esclavizado por estos hasta que terminaba por integrarse totalmente en su sociedad. Hasta el punto de convertirse en uno de sus jefes de guerra y guiarlos a una resonante victoria sobre sus rivales al utilizar tácticas de combate y estrategias propias de un ejército europeo.

El guion de la película se basaba en un cuento de una de las más prolíficas escritoras americanas de novelas “del Oeste”: Dorothy M. Johnson, que escribió también los relatos que luego se convertirían en películas tan famosas como “El árbol del ahorcado” y “El hombre que mató a Liberty Valance”. Lo que también parece evidente es que Dorothy M. Johnson basó su relato “Un hombre llamado Caballo” en, como tanto gusta de decir Hollywood, “hechos reales”.

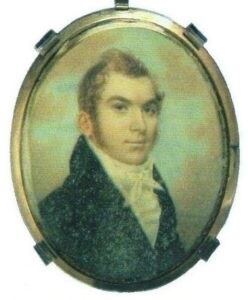

Y ahí es donde entraría en juego la historia de Alexander McGillivray. El señor Hardie dice en esa magnífica “Historia de la ciudad de Nueva York” que publicó en 1827, que Alexander McGillivray, como su nombre indica, era hijo de un noble escocés que había mantenido relaciones con una mestiza creek, reconociendo -cosa rara y más en un hombre de rango- a esta descendencia. Dándole nombre y, más importante aún, el apellido que por nacimiento le correspondía.

No sólo eso, el señor McGillivray, como nos recuerda Hardie, había dado a Alexander la mejor educación que podían proporcionar las instituciones académicas que los colonos europeos habían instalado en el Sur de los actuales Estados Unidos.

Eso había convertido a Alexander McGillivray en un hombre influyente entre la tribu de su madre. Tanto que, cuando los Creek acudieron a Nueva York a negociar con el invasor blanco los términos de uso del territorio que ahora debían compartir con los colonos, se nombró a Alexander jefe de la delegación.

Causó una buena impresión, dice Hardie. Tanto él como sus compañeros, alojados en una de las tabernas de la naciente Nueva York llamada, curiosamente, “El Rey Indio”. Según Hardie, la educación a la europea recibida por Alexander McGillivray se notaba… salvo en algunas costumbres “salvajes” que exhibieron él y sus acompañantes mientras estuvieron alojados en Nueva York para tratar aquel acuerdo con los colonos. Uno que, como Hardie reconoce muy sinceramente, fue quebrantado pronto -y con la fuerza de las armas- por los blancos.

El padre de Alexander McGillivray -y él mismo- evidentemente eran un material excelente para novelistas como Dorothy M. Johnson o guionistas como los que escribieron “Más allá del Missouri” o perfilaron la figura de Mingo. Uno de los compañeros de aventuras del Daniel Boone televisivo, del que ya hablé este verano pasado en otro correo de la Historia.

La vida de Alexander McGillivray, sus andanzas en el Nueva York de finales del siglo XVIII, son, sin duda, casi tan interesantes -o más- que las que luego se dramatizaron en el relato de Dorothy M. Johnson o en la película “Un hombre llamado Caballo”.

Pero no es la única biografía, desde luego, de las muchas personas que hicieron la Historia, verdadera, real, de los actuales Estados Unidos y que no siempre han sido correctamente reflejados, para la posteridad, en formatos tan influyentes como el Cine. A pesar de que sus vidas, como decía, a veces superan la más interesante de las ficciones.

Ese es el caso de cierto “hispano”, de origen mallorquín y vasco que recaló en Nueva York nueve años después de que pasase por allí un hombre llamado McGillivray. Su nombre era José Joaquín de Ferrer y Cafranga y el pasado mes de mayo, el día 18, se cumplieron doscientos años exactos de su muerte.

No era un emigrante cualquiera, de los muchos que a lo largo de todo el siglo XIX se convirtieron, como decía la canción de U2, en las manos que construyeron América.

Por el contrario, José Joaquín de Ferrer, nacido en 1763 en el que entonces llamaban “Puerto de los Pasajes”, en la costa guipuzcoana, llegaba a Nueva York como un hombre de cierta fortuna, para seguir trabajando -gracias a su perfecto dominio del inglés- como agente comercial en esa emergente plaza financiera mundial. Nada que ver, por tanto, con aquellos que debían abrirse camino en la vida, a tiros, entre “salvajes”, como aquellos de los que descendía Alexander McGillivray que, por cierto, también fue un exitoso agente comercial.

José Joaquín de Ferrer se dedicó a muchas otras cosas más en el Nueva York de 1799 a 1811. Por ejemplo, a continuar con sus aficiones científicas que, en realidad, para él eran casi una profesión tan importante como la de historiador o comerciante (ambas practicadas por Ferrer). Así realizó valiosas observaciones astronómicas, capitales para la navegación mundial hasta hoy día y para la Cartografía de los actuales Estados Unidos.

Su influencia fue pronto reconocida y eso llevó a José Joaquín de Ferrer a relacionarse con personajes tan relevantes como el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. El escenario de tales encuentros intelectuales fue la Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia, considerada la primera Academia de Ciencias estadounidense. La confianza de la que disfrutaba José Joaquín de Ferrer en ella, fue tal que incluso se carteó con algunos de sus responsables en español.

Por lo demás la institución también mostró siempre una gran confianza en él, promocionando y publicitando sus trabajos. Así, hasta hacer de Ferrer un referente para la Astronomía mundial del momento. Hasta el punto de que personajes tan atravesados y sinuosos como Pierre Simon Laplace -padre de la Astronomía científica actual- no tuvieron reparo en reconocer esos méritos e incorporarlos a obras del renombre de la “Mecánica Celeste”.

Ese fue, pues, José Joaquín de Ferrer y Cafranga. Alguien que como un hombre llamado Alexander McGillivray -medio creek, medio escocés, comerciante avezado, naturalista…- caminó durante años por las calles de Nueva York, haciéndose notar. Para bien. Aunque luego haya sufrido un injusto olvido que, a partir de esta semana entrante, por suerte, será menor gracias a una nueva biografía del personaje antes de que acabe este año en el que se cumple el bicentenario de su muerte.

Una obra con la que considero se empieza a saldar la deuda que se había contraído con él y estaba pendiente -desde el año 1858 hasta este de 2018- a causa de diversas miserias intelectuales, muy propias del país que engendró en su día a José Joaquín de Ferrer (y a muchos otros como él). Unas mezquindades que, por supuesto, no tienen cabida en un artículo como éste. Dedicado a hablar sólo de asuntos verdaderamente serios.