Historia comparada. A sir John H. Elliott, in memoriam (1930-2022)

Por Carlos Rilova Jericó

Esta semana pasada nos ha dejado sir John H. Elliott, en este mismo año que, con él, ya se ha cobrado la vida de dos grandes historiadores anglosajones que hicieron de la España barroca uno de sus principales temas como investigadores y profesores. Primero fue Jonathan Brown, apenas hace algo más de un mes. Este pasado jueves ha sido sir John.

Esta semana pasada nos ha dejado sir John H. Elliott, en este mismo año que, con él, ya se ha cobrado la vida de dos grandes historiadores anglosajones que hicieron de la España barroca uno de sus principales temas como investigadores y profesores. Primero fue Jonathan Brown, apenas hace algo más de un mes. Este pasado jueves ha sido sir John.

Tuve ocasión de conocerlo en uno de sus numerosos viajes a esta península, a cuya Historia en los siglos XVI y XVII él dedicó su vida. Fue un raro honor y parece que el maestro de muchos de nosotros no encontró del todo inútil lo que le conté a él y a sus acompañantes sobre la lápida que hoy conmemora que cierto navegante llamado Elcano murió lejos, muy lejos, de aquella parroquia getariarra que había visto nacer -cuando la Edad Media agonizaba- a aquel navegante que dio la vuelta al Mundo por primera vez.

De hecho sir John fue en esa ocasión tan amable, y paciente, como para dedicar uno de sus libros a una colega propietaria de dicho volumen que, aprovechando la ocasión, me pidió ese favor.

Así que cuando me enteré de la muerte del profesor Elliott esta semana pasada, ya a una muy avanzada edad, la noticia fue sentida como algo casi personal, familiar. Inevitable pues, tanto como en el caso de Jonathan Brown, dedicarle este correo de la Historia in memoriam.

Intentaré, pues, recordar en unas pocas páginas -al estilo de las oraciones fúnebres que se pronunciaban en aquella época barroca que él tanto estudió- qué es lo que sir John H. Elliott nos dejó como legado en su paso por el Mundo.

Creo que lo más importante de ese legado de sir John no fue tanto la cantidad de material que removió para reconstruir la España de Felipe II, Felipe III o Felipe IV (sobre todo esta última), sino la perspectiva sobre esos asuntos que, me parece, es la herencia que nos ha querido dejar a los que -de un modo u otro- somos sus discípulos siquiera por haber estudiado con sus numerosos trabajos sobre esa época fundamental, como decía él, para entender la Europa y el Mundo actuales.

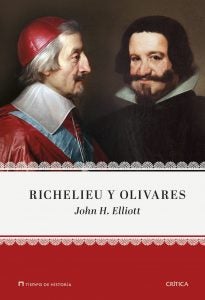

Esa perspectiva es la que él definía como Historia comparada en su prólogo a una de sus obras capitales: “Richelieu y Olivares”. Como su título indica, ese trabajo, publicado originalmente en el año 1984, trataba de observar, a la manera de Plutarco, dos vidas que más que antagónicas eran paralelas. Es decir, la de los dos validos, el cardenal francés y el conde-duque español, que, entre las décadas de 1620 y 1630 sobre todo, tratarán de apoderarse del terreno político y militar europeo y con él del resto del Mundo.

El primero para evitar que su país fuera masacrado por la poderosa coalición de los Austrias que gobiernan casi todo el continente desde Viena hasta Lisboa y el segundo para impedir que esa misma Francia sobreviviera, se fortaleciese y reemplazase a su amo y señor Felipe IV -conocido no en vano como el “Rey Planeta”- en esa posición de predominio político y militar.

En ese punto sir John era claro: la Historia comparada de ambos primeros ministros, de ambos países representados por ellos, era esencial. La razón era sencilla y reveladora de hasta qué punto dominaba el profesor Elliott el oficio de historiador. Sencillamente se debía comparar a ambas figuras porque no eran tan distintas ni tan antagónicas. Porque el cardenal Richelieu no era el ejemplo de éxito total en el que lo había ido convirtiendo su fama póstuma, ni el conde-duque de Olivares era la imagen viva del fracaso y decadencia que se le atribuye, precisamente, por oposición a la figura de Richelieu con la que se midió hasta la muerte del cardenal.

Advertía sir John en ese mismo prólogo que era posible que los ejercicios de Historia comparada como el que él proponía, y ejecutaba, sobre Richelieu y Olivares tal vez fueran menos fructíferos de lo que se suponía. Una prudente observación que el propio sir John refutaba antes de empezar con esa labor señalando las palabras de uno de sus grandes predecesores, G. M. Trevelyan, que indicaba que la comparación de las vidas de políticos rivales -y la observación conjunta de sus distintos puntos de vista- era la vía más rápida para comprender, en su conjunto también, una determinada época.

Algo absolutamente cierto, como se comprueba en cuanto se pone en práctica…

Así pues, si algo deberíamos recordar especialmente hoy -en este día de obituario por sir John H. Elliott- de todo su vasto, y perdurable, legado como historiador, creo que debería ser esta gran lección sobre la necesidad de la Historia comparada al estilo de su “Richelieu y Olivares”.

Como ejemplo debería bastar, aparte de esa pequeña obra maestra, alguno de los estudios publicados por sir John en el año 2009 bajo el título “España, Europa y el mundo de Ultramar (1500-1800)”, libro en el que el profesor Elliott ofrecía algunos ejemplos notables de esa necesaria Historia comparada.

Caso, por ejemplo, del trabajo que titulaba “Aprendiendo del enemigo: Inglaterra y España en la edad moderna”, donde sir John mostraba al público que había tenido la buena idea de acercarse a esas hojas, un pasaje a un pasado nada manido ni estereotipado, lejos de las visiones tópicas de incomunicación y desprecio entre España e Inglaterra que han hecho fortuna en el imaginario popular. Muchas veces a manos de equivocadas novelas y peores películas basadas en una aproximación muy pedestre y banal a esa época infinitamente más rica en matices. Como lo demuestra la larga trayectoria de sir John H. Elliott y ese trabajo en concreto, que no fue sino uno de muchos más.

En ese artículo descubríamos, por ejemplo, a un príncipe Carlos Estuardo (el futuro Carlos I), visitando durante nada menos que seis meses la corte de Felipe IV a cara descubierta. Todo ello mientras se negociaba su posible matrimonio con una princesa española que estrechase los lazos entre ambas monarquías frente a la Francia de Luis XIII que, en ese año 1623, empezaba a levantar la cabeza como un boxeador caído en la lona que, sin embargo, recuperaba fuerzas y no se daba por vencido ni por perdido el combate.

Es éste un solo ejemplo que nos recuerda, o debería recordar, que sir John H. Elliott ya no está en este mundo, pero nos ha dejado un legado que deberíamos atender, fijándonos en esas lecciones de cómo escribir Historia que nos hablan desde esas páginas magistrales que fue componiendo a lo largo de esa larga, y provechosa, vida que empezó en 1930 y se apagó en este 2022 en el que tan necesarias siguen siendo las ecuánimes y sabias palabras de este historiador británico.