Carlos IV caballero de Malta o Historia de las guerras entre Rusia y España (1770-¿2023?)

Por Carlos Rilova Jericó

Una vez más, desde hace un año ya, las relaciones entre España y Rusia son punto álgido informativo. Esta vez por la escalada bélica que, se supone, implicaría el envío al frente de Ucrania de tanques Leopard españoles. Parece pues un buen momento para recordar algunas curiosas guerras hispano-rusas.

Una vez más, desde hace un año ya, las relaciones entre España y Rusia son punto álgido informativo. Esta vez por la escalada bélica que, se supone, implicaría el envío al frente de Ucrania de tanques Leopard españoles. Parece pues un buen momento para recordar algunas curiosas guerras hispano-rusas.

Dice la frase vulgar, manida, que los que no conocen su propia Historia tienden a repetirla. No voy a entrar a juzgar esa banalidad, pero lo que sí tengo por cierto es que el desconocimiento de la Historia lleva a hablar, pensar y actuar precipitadamente y sin saber, muchas veces, dónde nos estamos metiendo y cómo vamos a salir del asunto una vez que la cuestión -como suele ser habitual en nuestra belicosa especie- se enfríe.

A ese respecto creo que hablar hoy de las guerras entre Rusia y España, puede ser, como decía, bastante interesante y provechoso. Casi un servicio público.

Lo cierto es que si ha habido dos países que han tenido pocas guerras entre ellos, esos han sido España y Rusia. Basta comparar esa estadística con las sostenidas contra Francia o Gran Bretaña.

A decir verdad, desde que en 1668 Piotr Potiomkin, el primer embajador ruso en España, desembarca en Cádiz, prácticamente Rusia y España no han estado nunca en guerra directa. Podríamos considerar así algunos conatos. Como la longeva declaración de guerra por el incidente en California en 1770, los soldados reclutados por la monarquía intrusa de José I Bonaparte enviados a combatir a Rusia en 1812 (tras una grata temporada como guarnición en Mónaco, asunto del que ya hablé aquí hace años) o la División Azul que el régimen franquista mandó a luchar contra los rusos soviéticos. Pero más allá de incidentes como esos, rara ha sido la vez en que los dos países han estado en guerra abierta. Y cuando lo han estado, ha sido de una manera bastante curiosa.

Ese sería el caso de la que el inefable Carlos IV declaró al zar de todas las Rusias en el año 1799. Esta guerra es, desde luego, un sabroso plato histórico, que seguramente este lunes 30 de enero de 2023 se puede paladear aún más. En primer lugar, porque no provocó una sola víctima a pesar de que duró, oficialmente, desde ese año 1799 al de 1801.

En segundo lugar porque esa guerra estuvo rodeada de circunstancias que, en la distancia histórica, aparecen enmarcadas por esa magnificencia que ha ido adquiriendo, con el paso del tiempo, la época de las guerras revolucionarias y napoleónicas.

España, la España de Carlos IV, es en 1799 aliada de la Francia revolucionaria precisamente, tras la firma de la Paz de Basilea, tan querida por ambas partes y en especial por la República francesa, que no habría podido sobrevivir mucho tiempo más de no haber roto por ese extremo la alianza de potencias europeas en su contra. Pero acabada esa maniobra diplomática, tan satisfactoria para ambas partes, vendrán los disgustos y complicaciones derivadas de quienes no estaban muy de acuerdo con eso.

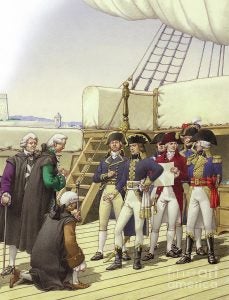

Como el zar de todas la Rusias, Pablo I, que recibe la visita de unos indignados caballeros de la Orden de Malta pidiendo su ayuda contra la Francia revolucionaria y todo aquel que sea su aliado. Como España… Los caballeros hospitaliers consideraban que su Gran Maestre, Fernando de Hompesch, los había vendido a aquel tal general-ciudadano Bonaparte. Ese que toma la isla de Malta tras unos cuestionables acuerdos que abren las puertas de la formidable plaza de La Valeta… sin que esto le cueste un solo disparo ni un solo hombre a la expedición del joven Napoleón camino de Egipto.

Pablo I oirá con atención las furibundas quejas y accederá a convertirse en protector y Gran Maestre de la Orden. Esto, a su vez, soliviantará a la corte española que, como saben incluso los aficionados al Cine y la novela negra, tenía establecida una larga relación de protección de esa orden desde los tiempos del emperador Carlos I, que los alojará, precisamente, en esa isla de Malta cuando la Orden de Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén tenga que retirarse a medida que el Imperio Turco avanza por Oriente Próximo. Asunto del que derivará esa famosa cuestión del halcón maltés convertida primero en novela y después en monumental película con Humphrey Bogart como protagonista.

Carlos IV, heredero del emperador Carlos, considerará así que un zar ruso de religión ortodoxa no podía ser maestre de una orden católica. Primer desencuentro que sólo encubría intereses estratégicos menos espirituales. Por ejemplo -para los rusos- que España apoyase a esa gran amenaza para los reyes (y zares) que era la República francesa y que, además, quisiera disputar así una importante base en el Mediterráneo como lo era Malta. Detalle que tampoco pasó desapercibido para Gran Bretaña, que finalmente, y hasta 1964, conseguiría adueñarse de esa isla que -como todavía es hoy recordado en uno de sus museos- será una base fundamental para el control del Mediterráneo. Especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, en la que la isla será machacada por la Luftwaffe nazi con el fin de desalojar de allí a los británicos.

Carlos IV llegará lejos en el desafío. Aparte de haber reafirmado ya sus lazos con la Francia republicana (por el Tratado de San Ildefonso de 1796), declarará que el único que puede actuar como Gran Maestre de la Orden de Malta (al menos en los dominios españoles) es un católico.

Pablo I tampoco se amilanará y así, en 15 de julio de 1799, declarará la guerra a España. Envite que Carlos IV aceptará el 9 de septiembre. El texto de la declaración de guerra, impreso por la Imprenta de Espinosa en Segovia, no deja lugar a dudas. Nuestro rey, tras el largo y habitual encabezamiento con su abundante lista de títulos -que incluía el de conde de Barcelona, señor de Vizcaya y rey de Jerusalén- dice que siempre ha tratado de mantener, con escrupulosa religiosidad, su alianza con la República francesa sustentada en -asómbrense- la “analogía evidente de sus mútuos intereses políticos”.

Cosa que, sin embargo, sigue diciendo Su Majestad Católica, había excitado los celos de otras potencias. Rusia en este caso, a la que Carlos IV ve bajo la férula de “la Inglaterra”, verdadera artífice del problema. Algo que no podía, sin embargo, ocultar el “quimérico y aparente” fin de esas dos potencias que sólo encubre el de querer dictar condiciones “á las naciones, que no se prestan á sus miras ambiciosas”. Eso sin contar con que el zar se ha arrogado títulos que “de ningun modo pueden corresponderle”.

Nuestro rey, además, no tenía problema en dar a conocer los motivos del zar para declararle la guerra a él, que, a decir verdad, tampoco tenían desperdicio. Así Pablo I había dicho que España era una potencia sumisa y temerosa de Francia y que, por eso, se había negado a seguir el camino del honor y la gloria que Rusia le señalaba para apartarla de tan perjudicial compañía, de ese gobierno “anárquico é ilegítimo” que reinaba en Francia… Evidentemente insultos inaceptables que llevaban a Carlos IV a responder con las mismas armas que Pablo I. Es decir, mandando embargar los bienes rusos en España y dando órdenes de tratar hostilmente a los súbditos rusos allí donde se encontrasen con fuerzas españolas…

La victoria de Bonaparte en Marengo en 1800, y la costumbre de la corte rusa de despachar a los zares por medio del asesinato cortesano, calmó, sin embargo, mucho los ánimos rusos que -con el nuevo zar ya entronizado- firmarán la paz en París en 4 de octubre de 1801. Documento que se formalizará en versión bilingüe (español-francés) y será impreso debidamente en la Imprenta Real en 1802.

A partir de ahí todo fue tan bien entre España y Rusia que, apenas seis años después, eran aliadas en la guerra contra Napoleón y se había establecido una imperecedera amistad entre el príncipe heredero español -el futuro Fernando VII- y el joven y nuevo zar Alejandro I. Ambos ufanos testigos de la ruina del otrora ciudadano-general Bonaparte por cuya causa había estallado esa extraña guerra hispano-rusa que no registró una sola baja entre ambos enemigos y hoy -y más cuando se firme una nueva paz general con Rusia- haríamos bien en tener en cuenta y recordar.