El meteorito, Edmund Halley, Nikola Tesla y Tintín

Por Carlos Rilova Jericó

¿Tiene Historia, con “H” mayúscula, nuestro último juguete mediático, el meteorito que podría impactar contra la Tierra en el año 2032?

¿Tiene Historia, con “H” mayúscula, nuestro último juguete mediático, el meteorito que podría impactar contra la Tierra en el año 2032?

Para mí la respuesta a esa pregunta es, más bien, un rotundo “sí”. El meteorito, así citado en general, se ha convertido, de hecho, desde hace muchos años (eso es la Historia), en una frase hecha: “que caiga ya el meteorito”. Algo con lo que algunos de nuestros congéneres humanos recuerdan -con un deje de amargura cansada, no sé si con razón o sin ella- el impacto de un meteorito como el que, según se dice, acabó -hace ya muchos milenios- con el reinado de los que Isaac Asimov llamaba “lagartos terribles” -más conocidos como “dinosaurios”- deseando así estos humanos un destino parecido a su propia raza, que no merecería, para ellos, nada mejor que acabar igual que aquellos formidables reptiles.

Los amigos de la llegada del meteorito asesino que llevan ya años haciendo Historia del asunto con la repetición de esa sentencia, no están solos. De hecho han visto sus sueños hechos realidad en una película -producida por la casi siempre polémica Netflix- titulada “No mires arriba”, donde el meteorito, asesino de planetas, al final llegaba y pulverizaba la Tierra.

Todo esto, y sus consecuencias, que han alcanzado de lleno a la Política actual española con sorprendentes -y para algunos- cómicos resultados, nos dice que la fascinación por los meteoroides que pasan muy a menudo por las cercanías de la Tierra (sin impactar o desintegrándose al entrar en la atmósfera) tiene, en efecto, Historia. Y desde luego con “H” mayúscula.

Ese fenómeno astronómico ha fascinado -y hecho temblar- a los seres humanos desde, por lo menos, la Antigüedad y la Edad Media, llevándoles a recordar -en imágenes y letra- como miraban “arriba” para ver esas luces brillantes, esos cometas, meteoritos, bólidos… a los que han atribuido poderes misteriosos y apocalípticos. Una inercia difícil de desarraigar. Como lo demuestra la repetición contumaz del “que caiga ya el meteorito” y películas como “No mires arriba”. Y también porque los que trataban de explicar esos fenómenos de manera racional, científica, eran parte de épocas en las que lo que hoy nos parece irracional era la norma aceptada. Incluso para aquellos primeros “científicos” de los siglos XVI y XVII, que han seguido teniendo herederos intelectuales nada menos que hasta el siglo XX.

Empecemos por el caso del inglés Edmund Halley, que es un buen ejemplo de esto. Halley, descubridor de la órbita del cometa que lleva su nombre y pasa junto a la Tierra cada 76 años, fue un producto de la que llamamos revolución científica del siglo XVII. Es decir: el momento en el que se deslindan -o empiezan a deslindarse- la superstición y las creencias mágicas de lo que hoy llamamos “Ciencia”. Algo que, sin embargo, no estaba todavía muy claro en la época de Halley. Recordemos que fue colega y amigo de sir Isaac Newton, que, entre certeros descubrimientos científicos para las modernas Matemáticas y Física, no dejó de buscar seriamente la Piedra Filosofal para transmutar plomo en oro. Una manera de pensar excéntrica para nuestra época, pero común en los tiempos de Newton, Halley, Leibniz, Robert Boyle y otros a los que hoy se loa como grandes “científicos” y que, sin embargo, los ratos que no dedicaban a la Ciencia tal y como hoy la entendemos, los empleaban en perseguir al “león verde”. Es decir: en buscar fórmulas alquímicas que permitiesen dar con esa ansiada transmutación de plomo en oro y otros prodigios que hoy calificaríamos de Magia o algo similar.

Incluso sus equivalentes más comedidos, como el guipuzcoano Antonio de Gaztañeta (viejo conocido de estas páginas del correo de la Historia), caían en esas formas de pensamiento que hoy veríamos con malos ojos en un científico. Es lo que nos dice el pentáculo que él dibujó en los márgenes de su muy racional tratado de Ingeniería naval “Arte de fabricar reales”. Una fórmula habitual en 1688 (en la época de Newton, Leibniz, Boyle, Halley…) para pedir el favor de Dios cuando se iniciaba una empresa que se consideraba difícil.

¿Dejó de existir tal forma de razonar entre los que ya en el siglo XIX y XX merecían el nombre de científicos sin ninguna clase de comillas? Pues, a decir verdad, parece ser que no. Lo cual explicaría esa fijación morbosa en meteoritos destructores entre las supuestamente alfabetizadas y racionales gentes del siglo XXI.

Si seguimos con atención y detalle la Historia de la Ciencia no tardamos en descubrir que ésta, más allá de nuestra fe en ella y en el progreso ilimitado de la mente humana, pese al paso de los años, del avance del conocimiento, como decía sir Francis Bacon -padre de lo que llamamos “método científico” en el siglo XVII- no consigue -o no quiere- librarse del todo de esas inercias que poco tienen de científicas y racionales.

Así, si del siglo XVII y sus “científicos” alquimistas, compañeros de viaje de Edmund Halley, saltamos a finales de los -supuestamente- mucho más racionalistas siglos XIX y XX y a figuras como la del hoy tan admirado Nikola Tesla, nos podemos llevar una sorpresa sobre cómo funcionan, en la Historia, esas mentalidades que tan bien estudió el historiador Michel Vovelle.

Tesla que, por cierto, nació casi justo doscientos años después que Edmund Halley (en 1856) descubrió, según uno de sus más recientes biógrafos -el divulgador californiano Richard Munson- cosas tan científicas -vamos a decirlo así- y funcionales como la corriente alterna, la comunicación a distancia inalámbrica derivada de la misma, los principios de la Robótica viable y el control remoto (a la par esto último con científicos españoles como Leonardo Torres Quevedo, aunque Richard Munson lo desconozca o no lo mencione, como suele ser habitual).

Sin embargo el mismo Munson señala, con buen criterio, que Nikola Tesla era persona de carácter extravagante, más bien místico, y eso lo ha convertido en un personaje que ha abonado todo tipo de teorías bastante desmedradas.

Así ha ocurrido con misterios astronómicos aún sin resolver que se han querido explicar (en sus teorizaciones más lunáticas) escudándose tras la alargada sombra de Tesla. Ese sería el caso que relata el mismo Richard Munson respecto al llamado “bólido de Tunguska”. Un cuerpo de 100 a 200 metros de diámetro que impactó (o rozó) en junio de 1908 en esa región de Siberia.

Según nos dice Munson lo que él llama algunas “teorías de la conspiración”, aseguran que lo ocurrido en Tunguska el 30 de junio de 1908 nada tuvo que ver con el impacto -o paso fugaz- de un meteorito o de un bólido, sino con un accidente debido a los experimentos de Nikola Tesla con un “rayo de la muerte” que habría estado intentando descubrir como uno de sus nuevos inventos…

Obviamente si echamos la vista sobre figuras como Edmund Halley o Nikola Tesla, y sus excentricidades fuera de los márgenes de lo que actualmente consideramos Ciencia, parece incluso lógico que hoy, en la segunda década del siglo XXI, se haya formado esta fenomenal zapatiesta mediática en torno a un futurible meteorito que impactaría contra la Tierra para el año 2032 o 2034 (o en 2027 según fuentes aún menos científicas, como el conspicuo J. J. Benítez). Parece pues que hay algo en la mente humana (hasta en la más racional y científica) que la hace sentirse irremisiblemente atraída hacia un tremendismo casi medieval incluso antes de que el peligro sea cierto y real y no una amenaza todavía vaga y difusa y hasta infundada.

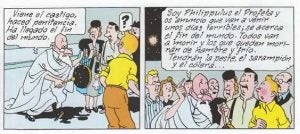

Quien quizás mejor supo reflejar esto no fue ningún astrónomo ni ningún genial ingeniero como Tesla, sino un dibujante (y humorista) como Hergé, que entre 1941 y 1942 (en la Bélgica ocupada, importante detalle éste) publicó por entregas otra historieta del famoso reportero Tintín titulada “La estrella misteriosa” donde, desde las primeras viñetas, reflejaba (con bastante ironía) ese rincón oscuro de la mente humana a la que los meteoritos llevan a un estado más o menos delirante. Muchas veces sin más fundamento que no tener nada mejor a que dedicarse bajo la bóveda celeste de este curioso planeta que llamamos “Tierra”.

Una sarcástica advertencia de Hergé a la que no estaría nada mal dar una o dos vueltas en días como estos en los que se vuelve a hablar, a rienda suelta, de meteoritos más o menos apocalípticos. O simplemente morbosamente mediáticos, fieles a la Escuela periodística del ciudadano Hearst. Aquel mago de la Prensa al que la verdad nunca le estropeaba una buena (y rentable) noticia. Independientemente de que luego se descubriera que era tan falsa como un billete de dólar impreso con la efigie de su, más bien, dura cara…