El águila ha desembarcado. Historia para el principio del fin del bicentenario de las guerras napoleónicas. Del 1 de marzo de 1815 al 1 de marzo de 2015

Por Carlos Rilova Jericó

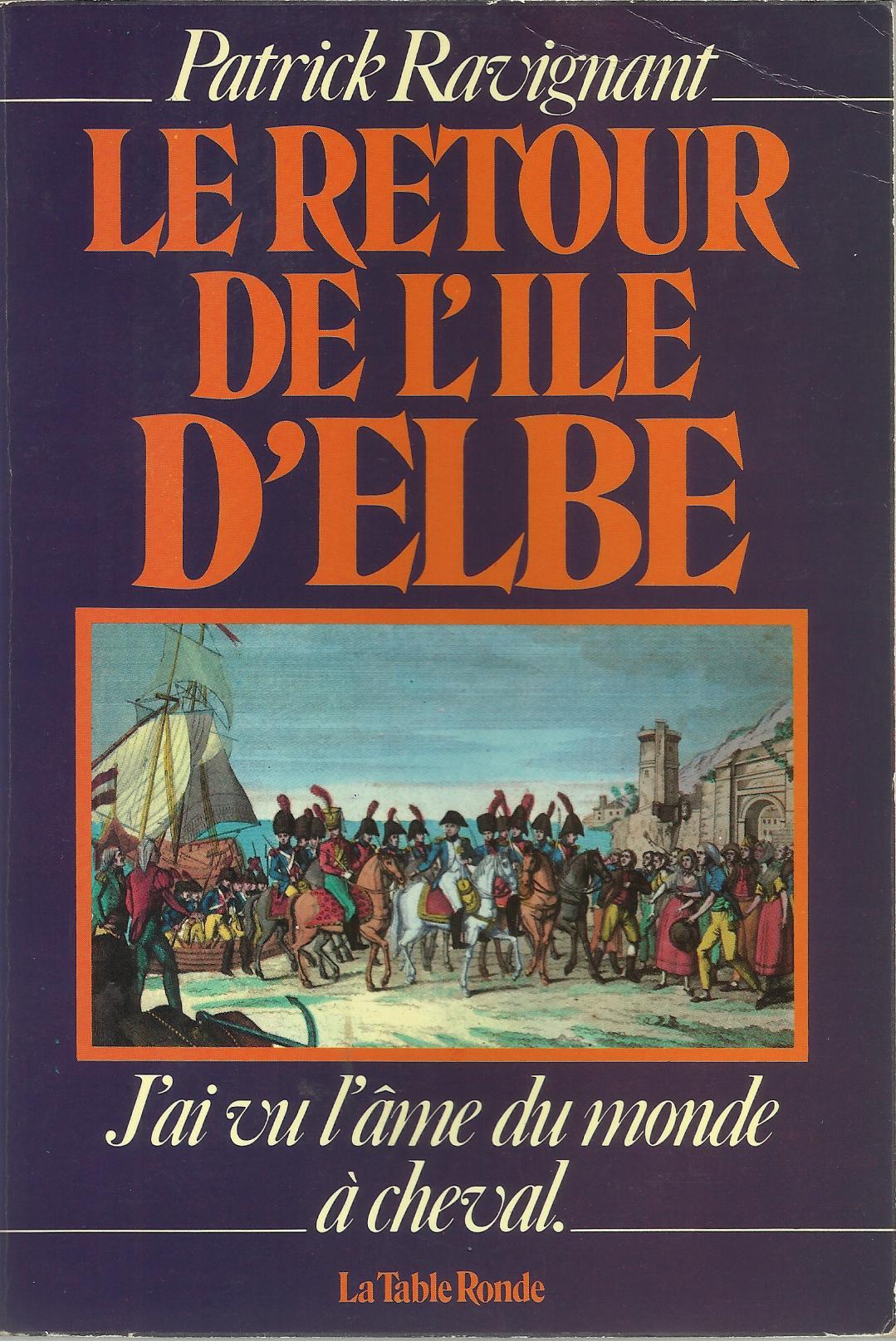

Hace doscientos años, el 27 de febrero de 1815, un navío se acerca a la costa del Sur de Francia. El 1 de marzo su pasaje desembarca y se dirige a lo que con el tiempo se convertirá en uno de los lugares más lujosos del Mundo, Cannes, que entonces es poco más que una pequeña población de campesinos y pescadores.

Hace doscientos años, el 27 de febrero de 1815, un navío se acerca a la costa del Sur de Francia. El 1 de marzo su pasaje desembarca y se dirige a lo que con el tiempo se convertirá en uno de los lugares más lujosos del Mundo, Cannes, que entonces es poco más que una pequeña población de campesinos y pescadores.

Esa falta de eso que algunos llaman “glamour” en el Cannes de 1815 se desvaneció ahora hace doscientos años, cuando el jefe del pasaje de ese barco que se ha adentrado en Golfe-Juan el 27 de febrero de 1815, se abre paso hasta esa, por otra parte, anodina, casi irrelevante, población.

Su figura es inconfundible. Casi tanto como el perfil de muchos de esos actores y actrices que se pasean por el Cannes actual. Sí, difícilmente nadie en la Francia de 1815, ni en la Europa de ese mismo año, puede ver ese sombrero negro y ese capote gris -y al hombre algo rechoncho y más bien bajo que habita esas prendas- quedando indiferente. Es Napoleón Bonaparte.

Los habitantes de lo que ahora es la Costa Azul francesa, que, según los grabados de la primera edición del famoso “Memorial de Santa Elena”, lo aclaman cuando entra en sus poblaciones, son así los primeros en enterarse de que ha ocurrido lo que se sospechaba y tan bien describió Joseph Conrad en su última novela: que el Ogro corso, el Tirano de Europa, Buonaparte, el Monstruo… finalmente iba a fugarse de Elba, de la pequeña isla en la que lo ha confinado la magnanimidad de los aliados desde que el emperador se da por vencido en Fontainebleau, abdicando, en abril de 1814.

Comienza así una rápida carrera hacia París. Es el llamado “vuelo del águila”, que, “de campanario en campanario” de Francia, llega el 20 de marzo en triunfo a las Tullerías de París, de donde el rey Luis XVIII acaba de huir, con dirección a la localidad belga de Gante, para protegerse allí bajo las bayonetas de los ejércitos aliados, a los que solicita que cumplan con la misión que su propio Ejército, en su mayor parte, no ha sabido -o más bien no ha querido- cumplir. Es decir, la de protegerle de Napoleón, del Ogro, del Tirano, del Monstruo…

El emperador desterrado llega así, vitoreado, aclamado, hasta el palacio de las Tullerías y recoge un cetro, una corona, un trono… vacíos, aunque casi conservan el calor de su anterior propietario.

Comienza así el período de los llamados “Cien Días”, unas fechas variables que se extienden desde ese desembarco el 1 de marzo de 1815 hasta algunos días o semanas después de la derrota de Waterloo, el 18 de junio de ese mismo año, que pone fin a la epopeya, a las guerras napoleónicas.

¿Qué es lo que ha traído de vuelta a Napoleón? ¿Cómo es que le aclama casi el mismo pueblo que apenas un año antes lo despidió de Francia en medio de un odio bastante generalizado, cubriéndolo de desprecio y en algunos casos incluso intentando asesinarlo, obligándole a disfrazarse para evitar ser linchado?…

Parece haber una rara unanimidad a ese respecto: todos los que hablan sobre esto, desde novelistas como Erckmann, Chatrian o Víctor Hugo hasta historiadores como Dominique de Villepin, coinciden en señalar que el gobierno restaurado de los Borbones, en la persona de Luis XVIII -hermano del ejecutado Luis XVI-, ha hecho bueno al emperador en el lapso de unos pocos meses, logrando rehabilitar a “Buonaparte” con sus medidas reaccionarias, vengativas incluso, contra un “Pueblo” al que consideran culpable de algo que esa corte restaurada y los nobles que la forman, emigrados desde 1790 -y resentidos, muy resentidos-, llaman “rebelión de veinticinco años”. Es decir, todo el período iniciado desde el 14 de julio de 1789 hasta la abdicación de Napoleón en 1814.

Sí, parece que todos los que conocen bien los “Cien Días” de Napoleón coinciden en señalar que ese afán de revancha, y todas las medidas a él asociadas, son las que hicieron olvidar a los franceses esa pierna volada por una bala austriaca en Austerlitz, ese brazo perdido en las estepas heladas de Rusia en 1812, ese hijo que nunca volvió de España después de ser reclutado, como todos, para cinco años de servicio militar, esos impuestos puntualmente requisados para mantener una guerra constante contra toda Europa, o, para los efectos, los ejércitos español, británico y portugués que, con sus victorias, animarán la resistencia a ultranza de prusianos, austriacos y rusos en 1813…

Los Borbones restaurados también habían conseguido, para marzo de 1815, que un número significativo de franceses hayan olvidado el hambre, a los cosacos -y otros efectivos aliados- arrasando y saqueando haciendas en el Norte de Francia, la movilización obligatoria en la Guardia Nacional durante el invierno de 1814 de ciudadanos dados por inútiles para el servicio (por edad, por estado civil…) para, con un mínimo de instrucción militar apresurada, salir a combatir esas hordas con poco más que un mosquete, un sable “briquet”, una cartuchera y una bayoneta…

Sí, los franceses han olvidado eso y más. Por ejemplo a las tropas aliadas bajo mando de Wellington que han infligido derrota tras derrota a los últimos ejércitos napoleónicos en el Sur de Francia entre el otoño de 1813 (con revancha española incluida en el País Vasco francés hasta que milord la ataja) y la primavera de 1814.

Así, con esos olvidos, casi el 80% de los franceses recibe ahora hace doscientos años a Napoleón como una especie de taumaturgo que no va a provocar más de esos problemas, sino a resolver los que él mismo creó y los que ha añadido un Luis XVIII quizás bien intencionado pero prisionero de un sector de la población que pide venganza. Los primeros franceses que se adhieren a ese Napoleón visto como providencial son los más importantes en una crisis así: los hombres que forman el Ejército y que saben muy bien que se lo deben todo a él y, por tanto, no se lo han pensado dos veces antes de arrancar de sus sombreros, colbacs o chacós la escarapela blanca para reemplazarla por la tricolor, abandonando a un Luis XVIII muy poco prometedor para ellos.

Para muchos de esos franceses esas ilusiones se desvanecerán pronto, muy pronto. Otros tendrán que esperar a ver el último golpe en Waterloo el 18 de junio, descargado por una Alianza de naciones europeas (España incluida) que, en pocas semanas, ha reunido en todas las fronteras de Francia miles de soldados dispuestos a invadirla y a imponerle, de nuevo, la dinastía destronada o lo que decida el Congreso de Viena que, por supuesto, nunca será mantener en el trono de Francia a Napoleón.

Así es, desde los pasos del Bidasoa en Irún hasta los de Cataluña, desde los Alpes hasta las llanuras de Bélgica, una multitud de soldados de abigarrados y coloridos uniformes de estilo paradójicamente napoleónico, aguarda para entrar, otra vez, en Francia, para ocuparla, para recordar a sus habitantes que Luis XVIII se ha podido equivocar, pero Napoleón atrae el rayo de la destrucción como un árbol en medio de un prado vacío lo atrae sobre los que tratan de refugiarse de la lluvia bajo él.

Así es, desde los pasos del Bidasoa en Irún hasta los de Cataluña, desde los Alpes hasta las llanuras de Bélgica, una multitud de soldados de abigarrados y coloridos uniformes de estilo paradójicamente napoleónico, aguarda para entrar, otra vez, en Francia, para ocuparla, para recordar a sus habitantes que Luis XVIII se ha podido equivocar, pero Napoleón atrae el rayo de la destrucción como un árbol en medio de un prado vacío lo atrae sobre los que tratan de refugiarse de la lluvia bajo él.

Todo eso es lo que, desde este último domingo, y hasta julio de 2015, cumple doscientos años. Nada más hay que decir, por ahora, salvo bienvenidos a la última etapa del bicentenario de las guerras napoleónicas. Ese del que, según esperamos algunos historiadores, saldremos todos mejor informados, más sabios sobre aquellos acontecimientos de hace ahora doscientos años que cambiaron el Mundo y la Historia para siempre.