Nicaragua en 1914. O algo de Historia sobre las venas abiertas de América Latina

Por Carlos Rilova Jericó

El revuelo organizado esta semana pasada por las elecciones celebradas en Venezuela me lleva hoy hacia una interesante parte de la Historia de América. Al menos de esa América que llaman “española”, Latinoamérica o Hispanoamérica.

El revuelo organizado esta semana pasada por las elecciones celebradas en Venezuela me lleva hoy hacia una interesante parte de la Historia de América. Al menos de esa América que llaman “española”, Latinoamérica o Hispanoamérica.

Hace ya muchos años, cuando estas cosas estaban de moda entre una gran mayoría, Eduardo Galeano escribió una obra poética sobre el triste destino de esa América. El volumen se tituló “Las venas abiertas de América Latina”. Como se ve, ya sólo por su título, era un libro que abordaba de forma más literaria que científica los problemas que afrontaba esa vasta extensión de tierra que va desde el Río Grande hasta Tierra de Fuego. Ahí Galeano explicaba cómo esa América era sistemáticamente sojuzgada, explotada, subdesarrollada…

Lo cierto es que, en distintos grados y maneras, según países, esas naciones americanas han sido zarandeadas por toda clase de problemas y soluciones que, al final, no son soluciones sino un agravante del problema. Venezuela, en efecto, está dando todo un espectáculo a ese respecto. De una Economía muy próspera, que atraía emigrantes españoles no hace tanto tiempo, allá por los setenta del siglo XX, pasó a una cuesta abajo económica y un empobrecimiento inusitado. De lo cual, con bastante lógica histórica, se pasó, a su vez, a un movimiento de apariencia más o menos socialista y revolucionaria -el llamado Chavismo- que no parece haya mejorado mucho las cosas que ahora ebullen bajo la alargada sombra de un monumental fraude electoral.

Realmente es un proceso histórico muy sofisticado. Un mecanismo llamativo por la exactitud con la que centenares de miles de kilómetros del planeta han sido condenados a situaciones indeseables para centenares de millones de personas. Unas que no han conocido más que bajos estándares de vida y otras -como las clases medias venezolanas, argentinas…- que, tras disfrutar una calidad de vida muy similar a la de los países más desarrollados de Europa, han caído a unos niveles de precariedad y pobreza llamativos. Algo que los ha arrojado, en efecto, en brazos de populismos -al estilo del que ahora incendia las calles de Venezuela- y que lleva a nuevas soluciones pendulares -la motosierra de Milei, por ejemplo- que ya se verá si son realmente una solución o parte del inacabable y retroalimentado problema.

Un caso histórico interesante -acaso ejemplar- sobre esos procesos, seria el de la Nicaragua del año 1914 y la que vino después, hasta hoy día prácticamente.

A ese respecto hay un interesante libro publicado en ese país, Nicaragua, tras el triunfo de la llamada “revolución sandinista”, en el año 1984.

Es un volumen de apenas cien páginas y se titula “Génesis de la intervención norteamericana en Nicaragua”. Está escrito por un político nicaragüense, Pío Bolaños, que conoció de primera mano uno de los muchos períodos convulsos que ha vivido Nicaragua desde que deja de ser una provincia española y se convierte en estado independiente a partir de 1838.

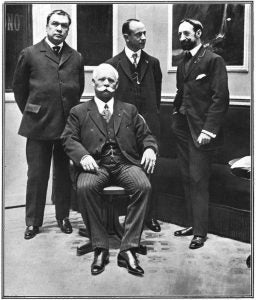

Ese período convulso va de 1910 a 1914 y, leyendo a Bolaños, la sensación que se transmite es la de que Nicaragua vivía entonces una situación muy parecida a la que vive en esas fechas, más o menos, ese México que ha sido inmortalizado tantas veces por el Cine. Son tiempos de repúblicas americanas que se esfuerzan por no quedar atrás frente a los países de Europa. Sobre todo Francia, que es el modelo a imitar en México, en Argentina… Hora, pues, de criollos educados en Estados Unidos o esa misma Francia, de trajes de tres piezas y asfixiantes cuellos duros encorbatados, de mecanización con los primeros vehículos a motor y, sobre todo, de grandes proyectos y grandes negocios. Como el Canal de Panamá…

Todo a costa de mucha gente. Gente que al final, organizada y dirigida por lo que queda de sano entre las burguesías locales, se revuelve con las armas en la mano, de revolución en revolución y de guerra civil en guerra civil. Algunas de escala microscópica, como la que vive la Nicaragua de Pío Bolaños que, por cierto, es también la de un poeta de renombre mundial como Rubén Darío. Alguien con el que Bolaños, diplomático nicaragüense como el mismo Darío, se escribe cordialmente en esos años brillantes y convulsos para su patria común.

Bolaños será secretario personal del general José Santos Zelaya, del partido liberal y presidente de la nación de 1893 hasta 1909, cuando es derrocado tras la amenazante Nota Knox mezclada con una nueva, y corta, guerra civil.

A partir de ahí todo se nubla. Como la propia Historia de la Nicaragua independiente. Para unos Zelaya fue un dictador que aplastó las libertades públicas (sus amistades con Porfirio Díaz desde luego no hablan mucho en favor de él) por más que se presentase como adalid del país para hacerlo próspero y rico como lo había sido hasta mediados del siglo XIX, cuando el filibustero estadounidense William Walker -también retratado por Hollywood- se abalanzó sobre ese país centroamericano que se sabía era un rico botín. Como lo demostraba la presencia en él de los Vanderbilt. Hasta la llegada de Walker explotadores de la ruta más sencilla hacia la Costa Oeste de los nacientes Estados Unidos, a través de los grandes lagos nicaragüenses, antes de que se abriese el Canal de Panamá.

Para Bolaños, sin embargo, el dictador es Adolfo Díaz. Y la clave del asunto está en su detallado libro “Génesis de la intervención norteamericana en Nicaragua”. Ahí Bolaños explicaba cómo Díaz fue puesto en el poder por los norteamericanos, que desembarcaron una guarnición de Marines que se quedaría largo tiempo en Nicaragua, velando porque ese país estuviese subordinado a quien pudiera garantizar los intereses de inversores norteamericanos. Especialmente los de varios bancos de Wall Street.

Bolaños denunciaba así que la labor de Díaz había sido la de garantizar esas inversiones y, de paso, lucrarse él y su camarilla a base de explotar a conciencia los recursos del estado nicaragüense, llegando a emitir moneda respaldada en la nada, obligaciones del estado sin valor alguno y todo un cataclismo financiero que, si creemos a Pío Bolaños, arruinó el país. O lo subdesarrolló definitivamente. El remate a esta situación llegó con el célebre Augusto Sandino, que en la década de los 20 y los 30 del siglo pasado, se presentó como la verdadera alternativa popular tanto a conservadores como a liberales y como el caudillo que sacaría de Nicaragua el yugo estadounidense definitivamente.

Desde el asesinato de Sandino en 1934 hasta 1979, todo apunta a que Nicaragua siguió la senda marcada por Díaz que con tanto detalle describía Pio Bolaños. Es decir: la de un país subordinado a los intereses norteamericanos. Lo cual finalmente llevó a una mayoría a abrazar la causa del movimiento revolucionario marxista del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Enésima solución que (con el fin de la Guerra Fría y la extinción del Amigo Soviético mediante) acabó con la vuelta al poder en Nicaragua de la vieja política liberal heredada del siglo XIX. Lo cual, a su vez, devolvió el poder a los sandinistas para instaurar, al fin, un gobierno que, hoy por hoy, ha sido descrito como autocrático. Es decir: dictatorial…

Realmente, echando así la vista atrás, con la Historia en la mano, Latinoamérica muestra unas venas en efecto muy abiertas, desde hace dos siglos, y que no parece posible cerrar con ninguna solución. Ni roja, ni blanca, ni azul. Asombra así que ese rico continente (que habla español) no se haya desangrado ya del todo.

La próxima página de esa turbia Historia aún por escribir parece ser hoy Venezuela. De momento…