Fue en marzo de 1815: la huida de las Tullerías. Un relato sentimental de Alfred de Vigny

Por Carlos Rilova Jericó

Los hechos ocurrieron en el mes de marzo de 1815. Fue, por tanto, hace 210 años. El día de San José, 19 de marzo, el rey Luis XVIII abandonaba en una noche triste y lluviosa el Palacio de las Tullerías en el que todavía no llevaba ni un año instalado como sucesor de su hermano, protagonista de otra huida, años atrás, la de Varennes, que acabó con él y el resto de su familia (mujer e hijos), en la fosa o en el cadalso. Salvo una hija librada de tal destino precisamente gracias a los esfuerzos de Luis XVIII y que, años después, sería esposa del famoso duque de Angulema, general en jefe de los Cien Mil Hijos de San Luis que sofocarían la segunda revolución española en 1823.

Los hechos ocurrieron en el mes de marzo de 1815. Fue, por tanto, hace 210 años. El día de San José, 19 de marzo, el rey Luis XVIII abandonaba en una noche triste y lluviosa el Palacio de las Tullerías en el que todavía no llevaba ni un año instalado como sucesor de su hermano, protagonista de otra huida, años atrás, la de Varennes, que acabó con él y el resto de su familia (mujer e hijos), en la fosa o en el cadalso. Salvo una hija librada de tal destino precisamente gracias a los esfuerzos de Luis XVIII y que, años después, sería esposa del famoso duque de Angulema, general en jefe de los Cien Mil Hijos de San Luis que sofocarían la segunda revolución española en 1823.

Algunas ficciones cinematográficas han adornado el episodio de 19 de marzo de 1815 haciendo que el incombustible ministro Talleyrand despidiera al obeso Luis XVIII en esos momentos, elucubrando en su incansable cabeza de conspirador -superviviente a la revolución, a Napoleón, a la Restauración borbónica…- nuevos planes para sobrevivir de nuevo. Esta vez al retorno de Bonaparte y a su más que previsible derrota.

En realidad, como podemos leer en la cuidadosa edición de las “Memorias” del propio Talleyrand realizada por Paul-Louis y Jean-Paul Couchoud -publicada por la editorial Plon en 1982- el sinuoso ministro se encontraba en el Congreso de Viena maniobrando para que se declarase a Napoleón fuera de la Ley y enviando untuosas cartas al rey Luis XVIII con esas noticias al mismo tiempo que situaba hábilmente a Francia entre las siete potencias enemigas de Napoleón (por su orden Austria, España, Gran Bretaña, Portugal, Prusia, Rusia y Suecia) que van a declarar a Bonaparte, efectivamente, fuera de la Ley.

De hecho otra carta de Talleyrand de 26 de marzo de 1815 decía al fugitivo Luis XVIII que, en conversaciones con el zar Alejandro I, esté se había mostrado como un fiel aliado de la Francia borbónica, ofreciendo hasta su último soldado y su última moneda (“écu”) y hasta su propia vida. Pues entendía el zar que Luis XVIII representaba los intereses de toda Europa y aun lo creía en París, resuelto a defender a ultranza la capital francesa frente a ese emperador de Elba que avanza hacia ella invicto.

En realidad las cosas, como señala a pie de pagina esa misma edición de las “Memorias” de Talleyrand, habían sido muy distintas. Luis XVIII no había vacilado en huir ante aquella marea bonapartista que resurgía de nuevo en la medianoche del 19 de marzo de 1815.

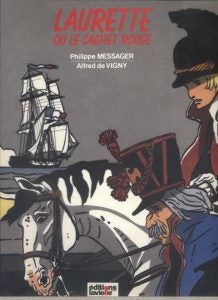

Y es en ese ambiente grisáceo, de primavera fría y lluviosa como la que hoy vivimos de nuevo, en el que uno de los grandes escritores del Romanticismo francés, Alfred de Vigny, quiso situar un relato, “Laurette o el sello rojo”, que, a diferencia de lo que es habitual en la Literatura francesa desde 1840, se centra en el lado contrario de la epopeya napoleónica. Es decir: en el de los pocos soldados que siguen a Luis XVIII a ese nuevo exilio en los Países Bajos, en lo que luego, después de la revolución de 1830, será Bélgica.

El relato es contado en primera persona por un joven teniente (apenas un adolescente imberbe como él mismo confiesa) de uno de los regimientos leales a Luis XVIII que avanza desde París hacia Gante siguiendo al desmedrado cortejo real. Algo que De Vigny conocía de primera mano, pues él estuvo realmente en esa huida de las Tullerías como oficial de ese mismo regimiento que aparece en “Laurette o el sello rojo”.

El camino que sigue ese puñado de leales a la Restauración francesa, nos dice el narrador de ese relato, se ha convertido en una larga lengua de barro amarillo y abundante agua. Cabalgando sobre ese barrizal separado del resto de su compañía al haber perdido su caballo una herradura, el teniente dará con un pequeño carromato tirado por un mulo que confunde con el de alguna de las pocas cantineras que forman en las delgadas líneas de ese Ejército de Luis XVIII que huye con los lanceros de Bonaparte pisándoles los talones. Tal y como se refleja en una ominosa escena de “Laurette o el sello rojo”.

El carro, en realidad, es propiedad de un comandante de Infantería, cincuentón, un viejo soldado de Napoleón que, sin embargo, tras la Restauración de 1814, ha preferido ser de los pocos que no se han unido, de nuevo, al emperador huido de Elba.

El viejo comandante, de hecho, confunde al joven teniente lealista con uno de los hombres de Bonaparte que persiguen al rey y a sus pocos defensores y lo recibe mosquete en mano. Aclarado el error, ambos personajes unen sus destinos para seguir avanzando en pos del huido Luis XVIII.

Es en ese punto, en conversaciones cortadas por varios silencios bajo la lluvia que empapa y embarra los capotes, las botas, las fundas de hule que protegen chacós como el del viejo comandante, cuando éste empieza a contar al joven teniente la triste historia que arrastra desde el año 1797 (justo el mismo en el que había nacido Alfred de Vigny) cuando era capitán de un navío al servicio del Directorio revolucionario del que Napoleón tomará el poder que lo llevara, finalmente, al título de emperador.

Se trata de una historia en efecto triste, siniestra, que ha cargado al viejo soldado con la responsabilidad de cuidar de la mujer llamada Laurette que transporta en el carro, enloquecida a resultas de las órdenes que el Directorio ha impuesto al viejo comandante cuando todavía era capitán de Mar y Guerra.

A medida que se va desarrollando ese relato ambientado en el largo y penoso camino seguido por la huida de Luis XVIII desde las Tullerías, el joven teniente va conociendo la realidad de esa pesada carga que arrastra el viejo comandante a lo largo de todas las campañas de las guerras revolucionarias y napoleónicas, haciéndose responsable de Laurette, protegiéndola, alimentándola, cuidándola… porque así lo ha prometido desde aquel día aciago en el que obedece, por no tener otro remedio, las órdenes infames del Directorio. Al que maldice pero, aun así, obedece para cargar con esa condena de por vida que transporta en ese pequeño carromato durante dieciocho años por un sentido del deber que asombra al joven teniente y le lleva a hacer un sentido elogio de la nobleza inherente a la profesión de militar. Pocas veces reconocida por los que les imparten ordenes ciegas o malvadas como la que el comandante tuvo que cumplir, muy a su pesar, en 1797.

La historia de Alfred de Vigny, como no podía ser menos, acabará en Waterloo, bajo la metralla de los obuses que pone un punto y final, se diría, no sólo a los años de sacrificio del comandante, sino a la de los veinticinco años de revolución y de aventuras napoleónicas que son los que han provocado todo lo que se desarrolla ante los atónitos ojos del joven oficial leal al huido Luis XVIII.

Un episodio parte de esa microscópica parte de la Historia con mayúscula que se desarrolla entre el 19 de marzo y el 18 junio de 1815 y pone el sello definitivo, inapelable -como el que da título al relato de Alfred de Vigny- a esas guerras revolucionarias y napoleónicas que enterraron el pasado y abrieron las puertas al mundo en el que todavía vivimos hoy.